A cura di Riccardo Spinelli

Non c’è modo di capire davvero la scienza di oggi senza aver compreso le tappe che ci hanno portato alla concezione attuale che abbiamo dell’universo e del posto che occupiamo in esso. Senza aver inteso che la storia umana, sotto una certa prospettiva, è una storia di autocoscienza, spesso dolorosa per chi ne ha deciso gli strappi. Una storia di decentramento progressivo, un’esperienza d’umiltà, che riporta le cicatrici delle due grandi ferite narcisistiche: la rivoluzione copernicana prima e quella darwiniana poi. Ma non solo. Se Copernico ci ha detto che non siamo al centro del sistema solare, se Darwin ci ha detto che siamo solo un caso particolare di scimmia, a metà del ‘900 abbiamo scoperto, grazie alla fisica nucleare, che la materia di cui siamo fatti non ha niente di speciale, viene fabbricata ovunque dalle stelle.

«Siamo polvere stellare che medita sulle stelle»

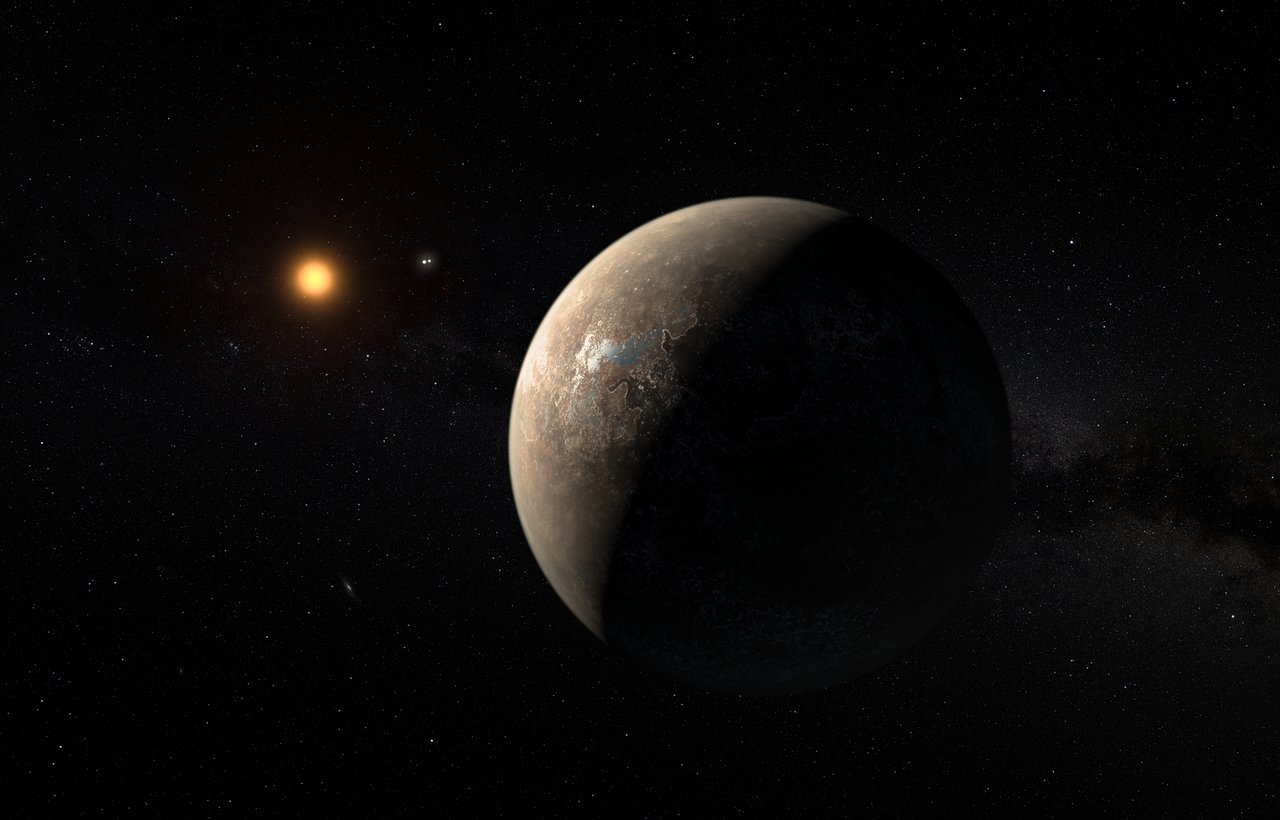

Così diceva il grande astrofisico Carl Sagan. Poi abbiamo scoperto che esistono innumerevoli galassie e abbiamo compreso che non siamo neanche al centro della nostra galassia: meno male, perchè al centro della galassia c’è un buco nero ed è meglio stargli alla larga. Infine la moderna cosmologia ci ha suggerito che tutte le forme di energia e materia che conosciamo sono solo il 4% del contenuto totale di energia e materia dell’universo. Insomma la caricatura dell’uomo che ne viene fuori è la seguente: siamo una giovanissima forma di vita autocosciente che prolifica su una roccia orbitante attorno ad una delle innumerevoli stelle, nella periferia di una delle innumerevoli galassie e sappiamo pochissimo di quel che ci circonda. L’ennesima bastonata al nostro ego è stata la scoperta nel 1995 del primo pianeta fuori dal sistema solare orbitante attorno ad una stella simile al Sole. Era la conferma di un sospetto che alcuni uomini avevano già avuto.

Molti aneddoti ci sono arrivati su uno di questi, nato durante la settantesima olimpiade circa 2500 anni fa. La risposta, ma soprattutto la mimica, con cui Anassagora di Clazomene affrontava chi gli rimproverava di stare sempre con il naso all’insù trascurando la propria patria, ce la racconta Diogene Laerzio in Vite dei filosofi: «m’importa e moltissimo della mia patria» – diceva indicando il cielo con il dito. Fu lui per primo a portare la filosofia ad Atene, dal quale fu cacciato per le sue simpatie per Pericle e per aver pensato che il sole fosse una gigantesca roccia infuocata e non una divinità trainata da quattro cavalli alati.

Ma Anassagora di Clazomene ora ci interessa soprattutto per un altro primato: fu uno dei primi esseri umani a noi noti a pensare che questo nostro mondo non sia l’unico, ma che ne esistano molti altri, di varie forme, popolati da altri esseri viventi. Fu uno dei primi ad interrogarsi sulla centralità della Terra, a dubitare del nostro egocentrico antropocentrismo. Senza alcun mezzo se non il pensiero: «il mirabile strumento dei presocratici – diceva Popper – era il sentimento della discussione critica». Sentimento, risvegliato da Galileo, dal quale deriva la nostra scienza, e dal quale dunque è sempre giusto partire.

Poi, senza indugiare sugli atomisti greci, Lucrezio e molti altri, è giusto ricordare un altro uomo, nato 2000 anni dopo Anassagora. Un uomo che per un manuale di storia cattolico di fine ‘800 morì in un incendio, ma che in realtà venne denudato, legato ad un palo con la lingua stretta in una morsa per impedirgli di parlare ed arso vivo, in Campo de’ Fiori a Roma, il 17 febbraio del 1600. Giordano Bruno in De l’infinito, universo et mondi (1584) scriveva:

«Uno dunque è il cielo, il spacio immenso, il seno, il continente universale, l’eterea regione per la quale il tutto discorre e si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre sensibilmente si veggono, ed infiniti raggionevolmente si argumentano. L’universo immenso ed infinito è il composto che resulta da tal spacio e tanti compresi corpi».

E ancora:

«Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite, che similmente circuiscono quei soli; […] noi veggiamo gli soli, che son gli più grandi, anzi grandissimi corpi, ma non veggiamo le terre, le quali, per esserno corpi molto minori, sono invisibili […] o per lontananza maggiore o per quantità minore…»

Esistono infiniti altri pianeti – sosteneva Giordano Bruno – ma non possiamo vederli, troppo piccoli e troppo lontani. Questa era anche la tesi predominante all’interno della comunità scientifica fino agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso.

Nel 1952 l’astronomo russo Otto Struve aveva proposto due tecniche osservative indirette per rilevare esopianeti: quella delle velocità radiali e quella dei transiti. Indirette in quanto non si sarebbe “visto” direttamente il pianeta, ma gli effetti prodotti dalla sua presenza sulle proprietà osservabili della stella attorno al quale orbita. Un pianeta infatti influenza gravitazionalmente la sua stella facendola muovere, secondo le leggi della dinamica, attorno un punto detto centro di massa (anche la terra fa muovere il Sole, con una velocità di 10 cm/s). Tale movimento è teoricamente rilevabile grazie all’effetto Doppler e può fornire alcune informazioni sull’esopianeta. Oppure un pianeta può provocare periodicamente una diminuzione del flusso luminoso che ci arriva della stella se la eclissa transitandoci davanti.

Tuttavia fino agli anni ’90 la tecnologia a disposizione era ben lontana dalla sensibilità richiesta da queste due tecniche per l’osservazione indiretta di un esopianeta. Per questa ragione erano state annunciate diverse scoperte di esopianeti, ma tutte erano state poi successivamente smentite. Seppur non c’era ragione per pensare che il nostro sistema solare fosse particolare, tutte queste smentite avevano gettato discredito sulla ricerca esoplanetaria e sugli scienziati che avevano sbagliato. Era uno di quei cortocircuiti nel quale si inceppa la scienza moderna, tutt’altro che perfetta: pochi scienziati avrebbero avuto il coraggio di annunciare una scoperta che la maggior parte della comunità scientifica giudicava impossibile da realizzare. Tuttavia c’è sempre qualcuno che per varie ragioni avverte la necessità di imbarcarsi sul Pequod.

Nel 1993 il professor Michel Mayor aveva appena finito di costruire all’osservatorio dell’Alta Provenza uno spettrografo in grado di rilevare, con la tecnica delle velocità radiali, un sacco di nane brune, “stelle” molto piccole, non visibili direttamente. Lo strumento l’aveva chiamato ELODIE, come suggerisce la galante prassi francese di chiamare i telescopi con un nome femminile. Poi gli era arrivata un’offerta di un anno sabbatico alle Hawaii ed aveva accettato, lasciando ELODIE nelle mani di Didier Queloz, all’epoca un semplice dottorando. Queloz, senza il capo tra i piedi, nel 1994 inizia ad assecondare una sua intuizione: se ci fosse stato molto vicino ad una stella un pianeta molto grosso con molte osservazioni ELODIE l’avrebbe rilevato. Nel settembre 1994 punta per la prima volta il telescopio in direzione della cinquantunesima stella della costellazione Pegaso, una stella simile al nostro sole, distante circa 51 anni luce, visibile ad occhio nudo solo in condizioni eccellenti. Subito si accorge che la stella cambia moltissimo la sua velocità nel giro di qualche giorno. Iniziano settimane di dubbi ed incertezze: Queloz pensa di aver fatto qualche errore nel programma di analisi dati. Ma l’analisi delle osservazioni su altre stelle non producevano l’effetto riscontrato su 51 Pegasi: c’era davvero qualcosa di invisibile che orbitava attorno a questa stella. Queloz non informa nessuno, si rinchiude in biblioteca e lavora. Nel marzo 1995 Queloz capisce che il compagno invisibile di 51 Pegasi deve essere un pianeta simile a Giove, ma con un periodo orbitale di poco più di 4 giorni e non 12 anni come il suo gemello del sistema solare. Torna in osservatorio, fa una previsione di quello che avrebbe dovuto osservare e osserva. Tutto torna. Solo in quel momento decide di scrivere un fax a Mayor, ancora alle Hawaii: «Michel, penso di aver trovato un esopianeta».

Sarebbe bello sapere cosa sia passato nella testa di Michel Mayor l’8 ottobre scorso, mentre leggeva con espressione notevolmente preoccupata le centinaia di email che gli stavano arrivando. Lui e Queloz erano stati insigniti, per quella scoperta di 24 anni fa, del premio Nobel per la Fisica e lui lo aveva scoperto aprendo la posta elettronica su un tavolino dell’aeroporto di San Sebastián.

Forse si sarà ricordato della concisa risposta che diede dalle Hawaii a quel dottorando che gli annunciava un po’ terrorizzato il sospetto di aver scoperto qualcosa che ha cambiato per sempre la nostra concezione del mondo – come recitano le motivazioni al premio dell’Accademia svedese: «beh, perchè no?» – Mayor aveva risposto al fax di Queloz. Si sarà ricordato della fatica nel convincere Nature a pubblicare la scoperta. Delle notti passate ad accumulare ulteriori osservazioni per dimostrare che non si erano sbagliati. Di aver aperto gli occhi dell’uomo su un campo di ricerca che molti consideravano impossibile da affrontare. Dal 1995 ad oggi infatti sono stati scoperti più di 4000 esopianeti. Una popolazione di straordinaria disomogeneità che dimostra che il sistema solare non è un paradigma nell’universo: ci sono pianeti di diversa composizione, molto freddi o molto caldi, pianeti che compiono una rivoluzione attorno alla propria stella in meno di un giorno, altri che addirittura orbitano attorno a due stelle. La statistica e gli sviluppi tecnologici ci suggeriscono che ne verranno scoperti molti altri: in media, ogni stella nella nostra galassia ospita almeno un pianeta. Dunque almeno 100 miliardi di esopianeti sono presenti nella nostra galassia. La ricerca esoplanetaria, aperta da Mayor e Queloz, ha fatto riaffiorare l’interesse per alcune domande che l’uomo si pone da sempre e di cui sembrava, nell’epoca dei cieli oscurati delle città luminose, essersi dimenticato. Domande alle quali l’uomo, per la prima volta nella sua storia, sta cercando di rispondere con metodo scientifico.

C’è qualcun altro? Questa domanda, che ha a che fare con gli altri, in realtà prova a rispondere ad alcune domande su di noi: siamo soli? Siamo speciali? Siamo fortunati? Tutto questo spazio è davvero solo per noi? Questo capovolgimento dimostra che l’astronomia è una disciplina più antropologica di quanto spesso si pensi perché interrogandosi sul cielo stellato sopra di noi prova in realtà a dirci chi siamo. Le prospettive sono due, entrambe eccitanti ma allo stesso tempo terrificanti: o siamo soli o non lo siamo. Il modo più semplice per sciogliere il dubbio sarebbe trovare una forma di vita su altri pianeti. La ricerca esoplanetaria, anche se ha iniziato da poco a muovere i primi passi, sta cercando di fare proprio questo. In particolare le ricerche si stanno concentrando sui pianeti che sembrano avere le condizioni adatte per la vita come la conosciamo noi. Vengono definiti pianeti potenzialmente abitabili quei pianeti che orbitano nella cosiddetta zona abitabile: nè troppo lontani nè troppo vicini alla loro stella, in modo che sulla loro superficie possa esistere acqua allo stato liquido, sulla Terra solvente fondamentale per la vita. Attualmente si conoscono una cinquantina di esopianeti in zona abitabile e secondo le stime nella nostra galassia ne esistono 11 miliardi. Nell’atmosfera di uno di essi, K2-18b, due mesi fa è stata rilevata la presenza di vapore acqueo. Anche se l’acqua potrebbe non bastare per generare vita, il progresso delle tecnologie a disposizione consentirà di studiare le atmosfere di questi pianeti: la concomitanza in esse di acqua, ossigeno, metano e anidride carbonica (i cosiddetti biomarcatori) sarebbe un forte indizio della presenza di organismi viventi su questi pianeti.

«Le chance di fare cash eran le stesse, frate’, che si creasse la vita nel brodo» – dice Marracash nel suo nuovo album, alludendo alla scarsa probabilità di successo di un ragazzo delle case popolari di Barona. L’esatta probabilità che la vita – con tutti i problemi inerenti alla definizione di essa – si generi dal brodo di materia non vivente (la cosiddetta abiogenesi) resta uno dei grandi misteri che l’uomo cerca di risolvere da sempre e al quale la scienza non ha ancora dato risposte. È difatti la nostra limitatissima conoscenza della vita che rende ancora oggi le domande sulla vita extraterrestre difficilmente risolvibili. Se osserviamo il cielo stellato, dopo decenni di film fantascientifici, è facile convincersi che almeno attorno ad una delle miliardi di stelle dell’universo ci sia una forma di vita che nello stesso istante ci sta guardando. Ma se invece pensiamo allo sviluppo della vita come ad una corsa ad ostacoli, quanti e quanto sono grandi questi ostacoli ancora non lo sappiamo. Qualora la vita per originarsi e svilupparsi necessiti di particolarissime condizioni e debba superare numerosi e giganteschi muri (quelli che vengono definiti grandi filtri), la prospettiva di essere soli nell’universo diventa più familiare.

In attesa di nuovi studi, è giusto affrontare la quotidianità con quel che sappiamo: noi, per ora, siamo sull’unico pianeta che conosciamo che pullula di vita. Sì, saremo anche una specie di scimmia che vive su uno dei tanti pianeti orbitanti attorno ad una delle innumerevoli stelle di una delle innumerevoli galassie, ma siamo. Nessun altro luogo per ora ci sembra ospitale quanto il posto meno ospitale della terra, quel minuscolo pallino blu sospeso nel vuoto. E la vita, per come la conosciamo noi, sembra abbia richiesto condizioni molto specifiche per emergere ed evolversi. Insomma è difficile, ma dovremmo sempre avvertire l’eccezionalità della nostra condizione e provare la sensazione che si prova quando si vince ad una lotteria. Una lotteria della quale non ci sono ancora ben chiare le probabilità di vittoria. Non è questo difetto di conoscenza, di solito, a trattenerci dall’offrire da bere al primo che ci capita a fianco.