Non è stato un mondiale fortunato per la Nuova Zelanda. Gli All Blacks, stra favoriti alla vigilia, sono usciti a sorpresa in semifinale contro l’Inghilterra, che è stata poi battuta in finale dagli springboks sudafricani, i rivali di sempre dei neozelandesi.

Già prima dell’inizio della manifestazione che secondo il New Zealand Herald ha sancito “la fine del mondo“, la Coppa del mondo si è rivelata problematica per gli ormai ex campioni in carica. Nel paese del Sol levante vige da trecento anni un pregiudizio nei confronti dei tatuaggi che uno stereotipo difficile da sradicare associa alla Yakuza, l’organizzazione criminale più famosa del paese.

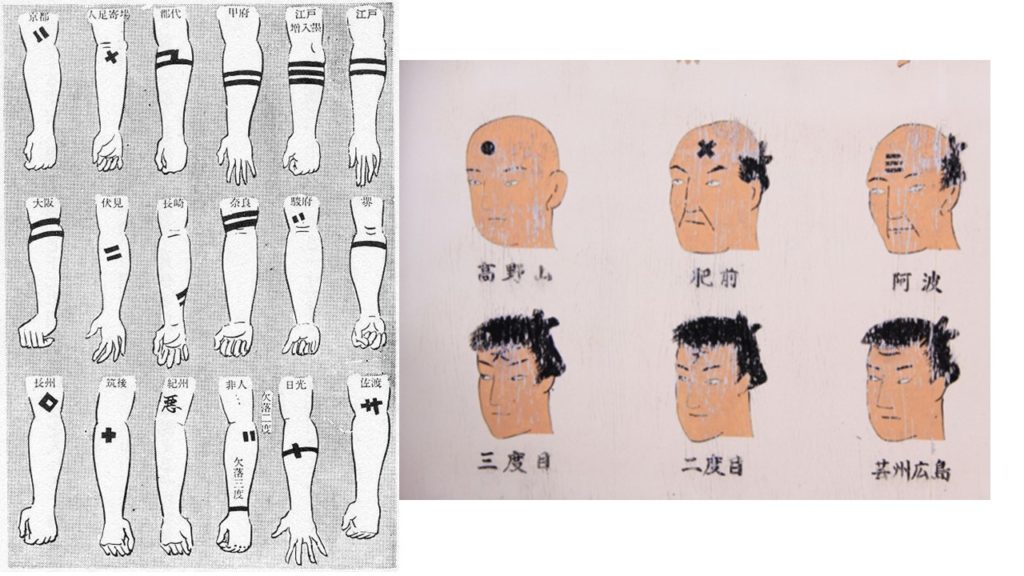

Nella millenaria cultura giapponese, i tatuaggi non hanno sempre avuto un valore sinistro. Lo dimostrano varie testimonianze del periodo Jomon (16.000 anni fa) di persone tatuate; nel III secolo d.C i pescatori del Kyushu si tatuavano un motivo chiamato Bunshin come protezione dai pericoli acquatici. È nel periodo Edo (1603-1868) che emerge la distinzione tra i gaman, i tatuaggi a scopo decorativo e gli irezumi punitivi. Un decreto imperiale del 1720 decise di ridurre la punizione per alcuni reati minori: niente più taglio di naso od orecchie, i criminali iniziarono ad assere marchiati con tatuaggi, solitamente sulle braccia o sulla fronte.

A partire dall’Ottocento ha iniziato a diffondersi l’horimono, un tatuaggio che gli uomini liberi facevano come rito propiziatorio. Ad esempio i pompieri si tatuavano un drago d’acqua come talismano, un sacrificio agli spiriti malvagi del fuoco. Con il cambiamento radicale della società giapponese dettato dal Periodo Meiji (1868-1912), il tatuaggio penale venne abolito, e le parole “Irezumi” e “Horimono” pian piano assunsero lo stesso significato. L’imperatore Mutsuhito continuava però a vederlo come una pratica indegna delle classi “elevate”, relegata alla fascia degli ukiyo – che comprendeva prostitute, giocatori d’azzardo, malviventi, piccoli commercianti e attori – e venne pertanto proibito in Giappone fino al 1948. Dopo la seconda guerra mondiale, i tatuaggi iniziarono a essere identificati con la Yakuza. Per decenni, i mafiosi si sono tatuati per ostentare coraggio, ricchezza (la pratica del horimoro è molto lunga e costosa) ed identificazione al clan. Con una legge del 1992, il Giappone ha rafforzato il giro di vite contro la Yakuza, decimandone i ranghi. Oggi i boryokudan, le organizzazioni, contano circa 30mila esponenti che cercano di rimanere lontano dai radar, nascondendo possibili segnali identificativi come gli horimono.

Pur non esistendo più un legame esplicito con la Yakuza, in Giappone il tatuaggio continua ad essere un tabù, ritenuto dai più offensivo della cultura nazionale. Perdura imperterrito un tattoo ban, un divieto che ostacola le prospettive lavorative in ambiti come come l’insegnamento o la finanza. È vietato esibirli in luoghi pubblici dove ci si spoglia, come palestre e piscine – un sondaggio del 2015 dell’Agenzia del Turismo ha rilevato che circa il 60% dei gestori di onsen ha vietato alle persone tatuate l’accesso alle tipiche stazioni termali giapponesi. Nel 2001 il Ministero della Salute ha classificato il tatuaggio come una procedura medica, il che significa che qualsiasi tatuatore non abilitato come medico svolge una pratica illegale.

L’assegnazione del Mondiale di rugby 2019, ha dato vita ad un ulteriore problema, oltre a quelli organizzativi – per l’arrivo di 20 squadre, un migliaio tra giocatori e staff e circa 400mila tifosi – meteorologici in un paese colpito da tifoni e che l’anno prossimo sarà chiamato ad ospitare anche l’Olimpiade 2020. L’ostracismo nei confronti dei tatuaggi ha rischiato di dar vita a una questione identitaria.

In Nuova Zelanda, come in molte culture del Pacifico, i tatuaggi non sono una moda. «E il rugby è molto più un semplice sport» afferma Cristiano Poluzzi, giornalista dell’Eco di Bergamo e storico contemporaneo, autore del saggio I Maori e il rugby. Appropriazione e ideologia. «Basti pensare al referendum sulla bandiera del 2016, quando il 43% dei neozelandesi votò a fare di un vessillo con una felce argentata su nero e bianco, un chiaro riferimento agli All Blacks. Non esiste paese al mondo con un simile grado di identificazione tra la nazione ed una rappresentativa sportiva». Alla base del legame viscerale tra la società neozelandese e la palla ovale «c’è il processo sportivo e socio-culturale con cui i Maori della Nuova Zelanda si sono appropriati di questo sport».

Attraverso il rugby è avvenuto un ribaltamento di ruoli, con la minoranza maori che si appropria dello sport importato dai Pākehā, i colonizzatori bianchi che nel 1840, con il trattato di Waitingi, dettero il via alla colonizzazione dell’arcipelago che i maori chiamano Aotearoa. «Nel rugby l’etnia sconfitta trovò un rifugio che riusciva ancora ad esaltare, seppur in ambito sportivo, le qualità bellicose di una cultura altrimenti destinata a soccombere. Il rugby viene utilizzato dai Maori sempre più in chiave identitaria». Un primo esempio di questa trasposizione si ha con il culto della guerra maori, «che ha nella haka l’elemento più iconico e visibile di questo legame». Un momento essenziale nell’avvicinamento alla guerra, un preliminare da inserire in un più complesso sistema di preparazione spirituale in vista dello scontro armato.

«La haka, secondo i parametri della cultura tribale, è il momento in cui l’attuazione del mito può ancora determinarsi, facendo così sopravvivere parti di cultura maori nella modernità». Una sopravvivenza identitaria garantita da un altro parametro della cultura tribale originario che è inciso sulla pelle degli All Blacks, il tatuaggio maori. Le incisioni sulla pelle per i Maori vanno oltre l’estetica, sono dei tratti distintivi, rappresentano le tappe fondamentali della vita di un individuo. Solitamente, il primo tatuaggio coincide con l’ingresso nell’età adulta, autentico rito di passaggio. Sono una codificazione su pelle: delle esperienze vissute, dello stato sociale di appartenenza, di affiliazione clanica e del luogo di origine. Possono anche essere simboli spirituali, talismani che proteggono in battaglia. Nero su All Black, i maori incidono sulla propria pelle la loro identità e la loro memoria collettiva.

A inizio anno le varie federazioni nazionali hanno raggiunto un accordo con le autorità giapponesi che si sono impegnate a cercare di mitigare il tattoo ban – sopratutto nei confronti del quasi mezzo milione di turisti attesi per la Coppa del mondo. In cambio gli atleti hanno dovuto coprire i loro tatuaggi al di fuori dei campi da gioco. Braccia e gambe di giocatori e staff sono dunque stati coperti da maglie termiche, adesivi momentanei, vistose fasciature per gli arti o rash guard, indumenti di nylon o poliestere che garantiscono al corpo una copertura totale. «Non forzeremo nessuno a coprire i tatuaggi, però ci piacerebbe che succedesse come segno di rispetto verso le nostre tradizioni» aveva dichiarato Alan Gilpin, direttore del Mondiale, e gli organizzatori confermano che «tutte le squadre hanno accettato la decisione con serenità, comprendendo fino in fondo le ragioni»

Per il professor Nicola Sbetti, docente di Storia dell’educazione Fisica e dello Sport, presso l’Università di Bologna, «questo compromesso è avvenuto non solo per le inevitabili ragioni economiche. L’organizzazione del primo mondiale al di fuori dei confini storici della diffusione della palla ovale – Europa e paesi legati all’Impero britannico – sancisce il completamento del passaggio ad una nuova fase per questo sport». Sin dalle sue origini il rugby ha sempre veicolato i valori dell’Inghilterra vittoriana, di divertimento elitario, all’insegna del fair play e, sopratutto, del dilettantismo. «L’istituzione della prima Coppa del Mondo nel 1987, e l’edizione spartiacque veramente globale del 1995, hanno avviato la fase di professionalizzazione e globalizzazione del rugby. Con un po’ di ritardo questo sport è entrato nelle logiche della nostra società neo-liberale».

Questa evoluzione in corso è evidente nella trasformazione fisica dei rugbisti che «la professionalizzazione e la medicalizzazione della disciplina ha reso atleti tout court. Non esiste più il rugby di Seane Williams, di Diego Dominguez, Brian O’Driscoll. Adesso i piloni non hanno più la pancia e i numeri 9 e 10 non devono solo essere bravi con mani e piedi, ma anche placcare». Nel rugby, come negli altri sport diffusi a livello globale, «questo cambiamento epocale verso un modello moderno passa attraverso icone. Figure archetipiche come Michael Jordan per il basket, Tom Brady per il football, David Beckham per il calcio, ci sono state anche nel rugby. Jonah Lomu per poco e Jonny Wilkinson hanno contribuito ad accelerare la transizione».

Oggi il rugby è diventato a tutti gli effetti uno spettacolo globale, il Mondiale giapponese ne è il simbolo. Il passaggio, iniziato a fine anni ’80, sembra aver trovato il suo completamento. I valori originari dello “sport bestiale giocato da gentiluomini” sembrano doversi adattare.

«Questi sono i miei principi. E se non vi piacciono, beh, ne ho altri» suggeriva Groucho Marx.