A detta di molti, la recente firma degli “Accordi di Abramo” da parte di Israele, Bahrein e Emirati Arabi Uniti, avvenuta alla Casa Bianca sotto la supervisione di Donald Trump, va letta e interpretata soprattutto nell’ottica di un rinforzamento dell’asse regionale anti-Iran, in favore del quale l’attuale presidente americano si era speso con veemenza fin dalla campagna elettorale per le presidenziali, poi vinte, del novembre 2016.

L’inversione di tendenza rispetto alla politica estera intrapresa dalla precedente amministrazione Obama raggiunge così il suo apice e pieno coronamento. Uno dei principali successi internazionali del precedente inquilino della Casa Bianca era stato proprio la firma del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), il tanto noto accordo sul nucleare iraniano con cui venivano rimosse le sanzioni economiche verso Teheran e si avviava un processo di reinserimento del paese nella comunità internazionale.

La fine dell’era di Mahmud Ahmadinejad, sesto presidente della Repubblica Islamica per due mandati tra il 2005 al 2013, e l’arrivo al potere di Hassan Rouhani, figura proveniente dalla destra più moderata “tecnocratica e pragmatica” e che godeva dell’appoggio dei riformisti, avevano infatti posto le basi per un parziale riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran.

Se gli anni di Ahmadinejad, figura laica e con un passato nella milizia volontaria dei Pasdaran (Basij), erano stati caratterizzati dall’esasperazione della retorica anti-sionista e anti-imperialista e dall’ostentazione dei tentativi di Teheran di dotarsi di un arsenale nucleare, il nuovo corso politico emerso dalle elezioni parlamentari e presidenziale del 2012 e 2013, unitamente alla presenza alla Casa Bianca di Barack Obama, avevano creato le condizioni per l’avvio di un dialogo che porterà, il 14 luglio 2015, alla firma a Vienna dello storico accordo da parte di Iran, P5+1 (i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza a cui si è unita la Germania) e UE.

La decisione di uscire dall’accordo (formalizzata nel maggio 2018, ma sbandierata a più riprese già dall’autunno 2017) rappresenta quindi, già di per sè, una piena sconfessione della strategia intrapresa da Barack Obama per stemperare le tensioni con l’Iran. Al nuovo atteggiamento ostile nei confronti di Teheran, accusata a più riprese di aver violato i termini dell’accordi sul nucleare, e all’intesa privilegiata che Trump ha cercato di costruire con Israele e con Bibi Netanyahu, ha fatto seguito, nei tempi più recenti, il tentativo di plasmare un nuovo ordine regionale basato sulla normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi del Golfo e l’alleato sionista.

Tradizionalmente, le relazioni tra Stati Uniti e paesi del golfo sono più che buone nell’ottica dei comuni interessi economici, e il tentativo di costruire un nuovo sistema di sicurezza regionale basato sulla comune ostilità verso il colosso sciita risponderebbe, tra le altre cose, alle esigenze derivanti dall’intenzione americana di ritirarsi, almeno parzialmente, dalla regione e di non impegnarsi in nuovi interventi boots on the ground. Il tentativo di delegare agli alleati regionali il perseguimento degli impegni presi e delle priorità di politica estera rappresenta una delle costanti della nuova strategia americana in politica estera.

Il consolidamento delle relazioni diplomatiche e economiche tra Israele e i paesi del Golfo rappresenta per Donald Trump sia un modo per aumentare ulteriormente la pressione nei confronti dell’Iran sia una carta da giocare sul fronte interno, in cui il Tycoon americano può sbandierare quello che per buona parte dell’opinione pubblica americana (comunità evangelica su tutti) viene visto come un grosso successo di politica estera.

In totale discontinuità con la politica intrapresa dall’amministrazione Obama, dunque, Trump ha messo in atto fin dal suo arrivo alla Casa Bianca un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti di Teheran, vista come la principale minaccia agli equilibri della regione. Risale all’aprile dello scorso la decisione di inserire il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (IRGC, più noti come Pasdaran) all’elenco delle organizzazioni terroristiche. L’intenzione di procedere con questa mossa era già stata espressa ripetutamente nei primi mesi della presidenza Trump. Nel momento in cui la minaccia dello Stato Islamico (che i Pasdaran hanno contribuito in modo decisivo ad affondare) è diminuita sensibilmente, lo strappo si è consumato, contribuendo ad innescare un’escalation di tensioni che è culminata lo scorso gennaio nell’uccisione in Iraq del generale Qasem Soleimani, capo delle forze Quds, e di Abu Mahdi al-Muhandis, vicecapo delle Forze di Mobilitazione Popolare e nel conseguente contrattacco iraniano ad una base americana.

I pasdaran costituiscono la componente paramilitare dell’esercito iraniano che si affianca alla componente regolare dell’Artesh. Nati dopo il 1979, il loro ruolo è principalmente quello di salvaguardare i principi della rivoluzione. Negli anni hanno sviluppato una forte componente politica e economica, arrivando a controllare vasti settori del settore produttivo iraniano.

Fonte Wikimedia

In seguito all’attacco americano in cui ha perso la vita la figura più iconica della scena politica e militare iraniana, il ministro degli esteri Zarif ha espresso con chiarezza la posizione iraniana: Teheran non vuole escalation né guerre, ma è pronta a difendersi da qualsiasi aggressione. Una linea, quella dettata da Zarif, che in buona parte riassume la strategia adottata su scala regionale dall’Iran negli ultimi decenni. Va ricordato come, a pochi mesi di distanza dalla rivoluzione che nel 1979 depose lo scià di Persia e portò alla creazione della Repubblica Islamica, l’Iran sia stato coinvolto in un lungo e sanguinoso conflitto contro il vicino Iraq di Saddam Hussein (che godeva, all’epoca, del supporto dei paesi del Golfo e degli Stati Uniti).

L’estenuante conflitto, iniziato nel 1980 in seguito ad un tentativo di invasione iracheno e che si risolse nel 1988 in un nulla di fatto e in un sostanziale mantenimento dello status quo, ha contribuito in modo decisivo a definire i contorni della strategia e dell’atteggiamento che Teheran si è trovata ad applicare sul piano regionale e internazionale a partire dalla conclusione di quella che è anche nota come Prima guerra del Golfo persico. Il senso di accerchiamento e il quasi unanime supporto garantito dai paesi arabi all’Iraq nel corso del conflitto (ad eccezion fatta per Siria e Oman) sono alla base della nozione di “solitudine strategica” da cui dipende la complessa strategia regionale iraniana. La percezione, quindi, di un perenne stato di assedio e accerchiamento da parte delle forze straniere che si traduce nell’adozione della cosiddetta “difesa avanzata” attraverso il ricorso ad una folta rete di proxies (Hezbollah libanese su tutti).

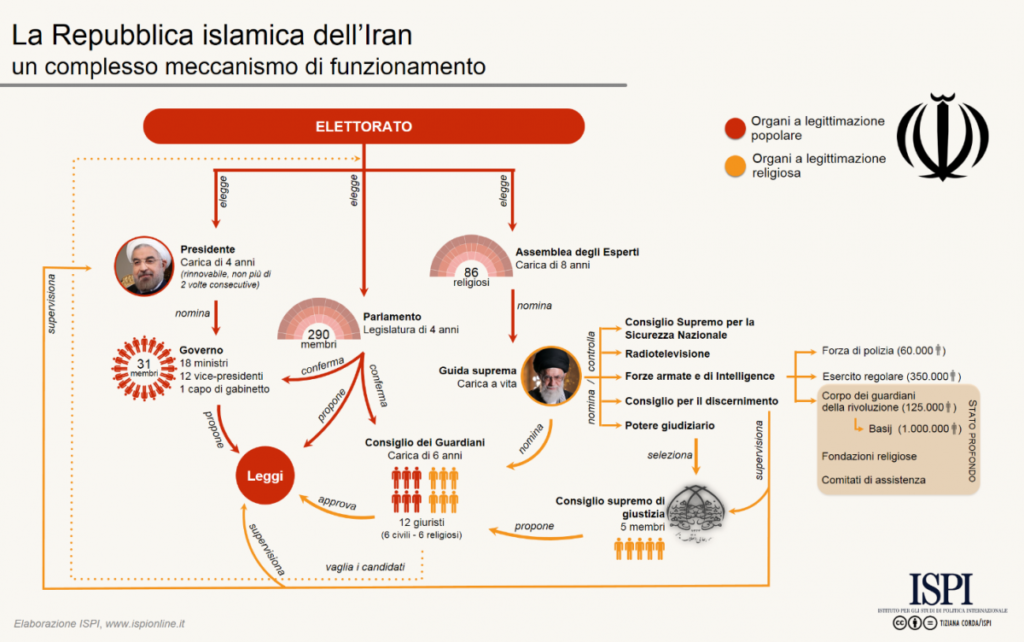

L’astio dei vicini regionali nei confronti dell’Iran nato in seguito alla rivoluzione khomeinista ha radici profonde. Nel 1979 si instaurò a Teheran una Repubblica islamica, che costituisce tuttora un unicum istituzionale che ha la peculiarità di far convivere tra di loro la componente islamica e la componente repubblicana in quello che viene definito “lo stato duale”, in cui gli organi a legittimazione religiosa si affiancano a quelli a legittimazione popolare. Il movimento che costrinse lo scià a lasciare il paese ed instaurò la Repubblica islamica vedeva convivere al proprio interno diverse anime, riconducibili in buona parte all’ideologia marxista prima ancora che ad una componente puramente islamica. La rivoluzione iraniana, quindi, non nacque come islamica ma divenne tale grazie all’abilità dell’ayatollah Khomenei nell’ammantare di islamismo le richieste di riscatto sociale che avevano mobilitato le masse contro la monarchia semi-assoluta dello scià.

Le stesse caratteristiche del nuovo soggetto istituzionale hanno fin da subito attirato l’ostilità dei vicini regionali e in particolare modo delle monarchia del Golfo, che considerano una minaccia alla propria esistenza la sola presenza dell’Iran nello scacchiere internazionale. Lo scontro con l’Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo, dunque, va fatto risalire a fattori politici prima ancora che a motivazioni meramente religiose di contrapposizione tra sciiti e sunniti.

Fin dalla propria nascita l’Iran si è trovato a dover combattere per la propria esistenza, e solo grazie al massiccio ricorso a soldati volontari la Repubblica Islamica è sopravvissuta alla “guerra imposta” con l’Iraq, nel corso della quale i soldati guidati da Saddam Hussein hanno più volte fatto ricorso all’utilizzo ad armi chimiche (che saranno, ironicamente e pretestuosamente, alla base dell’intervento militare che rovescerà lo stesso Saddam nei primi anni ’00), senza che da parte della comunità internazionale ci fosse un’effettiva condanna.

Contestualmente a quello della propria sopravvivenza, Teheran persegue l’obiettivo di vedere il proprio peso geopolitico riconosciuto adeguatamente a livello regionale, e punta ad essere considerato come interlocutore stabile ed affidabile da parte degli altri attori: fin dagli anni ’90, l’Iran ha avanzato la proposta della creazione di un forum regionale di dialogo e collaborazione attraverso il quale controllare in modo concertato gli equilibri della regione.

La consapevolezza di avere dei nemici ha accompagnato fin dall’inizio la breve storia della Repubblica islamica: la chiara percezione dell’esistenza di minacce alla propria esistenza è stata una preoccupazione costante per Teheran. Evidentemente, il nemico principale è stato fin da subito identificato negli Stati Uniti d’America, definiti dall’ayatollah Khomenei “Il grande Satana” in un celebre discorso del 1979. Ai buoni rapporti che legavano i due paesi si è sostituito, dopo la rivoluzione, un odio viscerale che, sotto la presidenza di Donald Trump, ha ritrovato nuova linfa dopo un periodo di parziale alleviamento delle tensioni.

Lo storico murales fuori dall’ambasciata americana a Teheran. Fonte Nena News

Si affianca agli Stati Uniti quello che è stato ribattezzato come “piccolo Satana”, ovvero lo stato di Israele, che rappresenta il principale nemico su base regionale e il perno attorno al quale ruota buona parte della politica interna e internazionale iraniana. Se, infine, per l’Arabia Saudita la stessa esistenza della Repubblica Islamica è vista come una minaccia alla propria esistenza (per i motivi citati in precedenza), lo stesso discorso non vale a parti inverse: il colosso saudita, infatti, viene visto senza dubbio con ostilità, ma rappresenta per Teheran una minaccia secondaria rispetto a Stati Uniti e Israele, che incarnano il male assoluto e che con la loro politica hanno contribuito a sostenere regimi corrotti e perpetrare atrocità.

La rinnovata ostilità statunitense verso l’Iran e la sua classe politica, unitamente alla decisione di imporre il più alto livello di sanzioni economiche e le inevitabili devastanti conseguenze che questa scelta sta avendo (e ha avuto) sulla popolazione iraniana hanno determinato, in particolare nell’ultimo anno, un deciso spostamento del baricentro politico del paese verso posizioni ultraconservatrici. Le elezioni parlamentari che si sono tenute nel paese lo scorso 21 febbraio (con un’affluenza bassissima, anche perché il paese era già stato colpito duramente dal nuovo Coronavirus), hanno infatti determinato una perentoria vittoria del fronte conservatore e una sconfitta totale per la coalizione riformista che ha ottenuto solo 20 seggi su 290. A pesare sul risultato, come sempre, ha contribuito la massiccia esclusione dalle elezioni di conservatori moderati e riformisti ad opera del Consiglio dei Guardiani della Costituzione, che ha il compito di verificare l’idoneità dei candidati.

Va sottolineato come all’interno dello stesso fronte conservatore sia emersa, già prima dell’inizio del doppio mandato presidenziale di Ahmadinejad, una netta frattura tra il clero politicizzato, legato alla prima generazione emersa dalla rivoluzione del 1979, e la seconda generazione di tecnocrati e di figure non appartenenti al clero, in netta ascesa nelle ultime tornate elettorali. Questa nuova tendenza si è fortemente accentuata col passare degli anni: se i primi presidenti del parlamento iraniano erano illustri membri del clero e i due successivi si presentano come figure comunque vicine alla clero conservatore pur non essendone espressione diretta, il prossimo presidente del Majles sarà il Generale Mohammed Qalibaf, primo esponente dei Pasdaran a guidare il parlamento.

Mohammed Qalibaf e Qasem Soleimani. Fonte Iran News Wire

Qalibaf, che in passato è stato Sindaco di Teheran, ha alle spalle una lunga carriera militare e politica, e la sua elezione conferma l’enorme peso assunto dai Pasdaran nel paese. Il neopresidente del parlamento, tuttavia, non avrà sempre vita facile nel gestire la folta presenza di deputati intransigenti e ultraconservatori. La presenza in parlamento di figure riconducibili al presidente Rouhani è invece ridotta al lumicino e ad una manciata di deputati.

In uno scenario costellato di sfide che si sovrappongono tra di loro (dal nuovo corso politico al contenimento della pandemia, passando per le sanzioni economiche) il clima generale in Iran in questi mesi è di pazienza strategica: come è ben evidente, le prossime elezioni presidenziali americane e le stesse elezioni per il presidente della repubblica islamica che si terranno nel maggio 2021 costituiscono eventi il cui esito determinerà inevitabilmente le sorti del paese sia a livello interno che a livello regionale. Se è vero che, come è stato più volte sottolineato, non è affatto scontato che un’eventuale vittoria di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca determini un’effettiva inversione di rotta nella politica estera USA in Medio Oriente, è pur sempre vero che con Donald Trump al potere l’ostilità verso l’Iran ha raggiunto, nei fatti e nelle parole, livelli altissimi. Un secondo mandato di Trump avrebbe, con ogni probabilità, l’effetto di rinforzare ulteriormente le fila dei conservatori, il cui fronte, seppur frammentato, è senza dubbio meno favorevole all’apertura di un dialogo con la comunità internazionale.

Sul piano internazionale, sembra essere fallito (grazie al veto di Russia e Cina) il progetto statunitense di estendere l’embargo internazionale sulla vendita e acquisto di armi verso l’Iran, che dovrebbe scadere il 18 ottobre. Il JCPOA, quindi, resta in vigore per il momento, ma la sua efficacia è stata fortemente compromessa dal ritiro statunitense e l’effettiva volontà dell’Iran si attenersi alle sue direttive solleva al momento già di un punto di domanda.

Il tentativo statunitense di isolare l’Iran sul piano internazionale rischia di accentuare ulteriormente il senso di accerchiamento che il paese vive a partire dalla guerra dell’Iraq degli anni ’80. Una diretta conseguenza di una rinnovato senso di insicurezza da parte di Teheran potrebbe essere un ricorso ancora più massiccio alla rete di proxies nella regione (in Libano, Siria, Iraq e Yemen in particolare) in modo di aumentare la propria profondità strategica. Attraverso la rete di proxies un eventuale attacco straniero in Iran esporrebbe il nemico al rischio di una ritorsione altamente imprevedibile dal punto di vista geografico e garantirebbe a Teheran la cosiddetta plausibile deniability, ovvero la mancata attribuzione di responsabilità.

Per bilanciare la pressoché completa interruzione dei rapporti e del dialogo con le potenze occidentali (gli USA hanno fatto ricorso alle cosiddette “sanzioni secondarie” per limitare i rapporti commerciali tra UE e Iran) Teheran ha intensificato negli ultimi mesi la propria “Look East policy”, ovvero la ricerca di un maggiore dialogo con i paesi asiatici e in particolare con la Cina. I motivi dell’avvicinamento tra Iran e potenze emergenti asiatiche, per la verità, non può essere ridotta ad un “piano B” per colmare il vuoto lasciato dal rilancio delle sanzioni USA. Esistono, infatti, fattori di attrazioni che trascendono i semplici calcoli geopolitici e che si possono ricondurre, su tutti, alle nuove e crescenti opportunità economiche rappresentate dai mercati asiatici e alla maggiore flessibilità politica e ideologica delle emergenti potenze orientali, che rende meno complicato il dialogo con paesi in cui i processi di consolidamento democratico non sono ancora ultimati.

Lo scorso luglio Iran e Cina hanno firmato una “Comprehensive strategic partnership”, che costituisce il risultato di un dialogo iniziato nel 2016 e che porterà i due paesi a intensificare la cooperazione nei settori dell’energia, delle infrastrutture, della tecnologia, del turismo e degli affari militari. Le sanzioni americane, tuttavia, costituiscono anche in questo caso un fattore di complicazione, e molte aziende cinesi (così come avvenuto per le aziende europee) sono state costrette negli ultimi anni a lasciare l’Iran. L’accordo può essere visto anche come un tentativo, da parte cinese, di lanciare un messaggio agli Stati Uniti e di metterli in guardia rispetto ai rischi di una maggiore penetrazione cinese nella regione in seguito al vuoto lasciato dalla nuova imposizione di sanzioni.

Contestualmente, i rapporti tra Russia e Iran restano chiaramente più che buoni, pur limitandosi, nel concreto, ad una collaborazione tattica più che ad un’effettiva alleanza strategica. In particolare, il mantenimento di buone relazioni tra Russia e Israele e il fatto che Teheran venga vista da Mosca come un partner economico relativamente marginale costituiscono parziali freni al consolidamento di una reale sinergia a 360 gradi. Il comune impegno in vari scenari di crisi (Siria su tutti) e la collaborazione in vari settori strategici (militare e nucleare), tuttavia, rappresentano solidi elementi di contatto di un asse che negli ultimi decenni si è rinforzato e consolidato.

Dal punto di vista della comunità internazionale, sarebbe nell’interesse collettivo procedere quanto prima ad una “normalizzazione” (termine tornato in auge nelle ultime settimane) delle relazioni con l’Iran e ad un raffreddamento delle tensioni e dei punti di scontro. L’adozione di una politica muscolare, ispirata ai principi del sovranismo e portata avanti attraverso l’imposizione unilaterale di sanzioni, non ha fatto altro che inasprire le posizioni di tutti gli attori in gioco e alzare il livello dello scontro, che lo scorso gennaio, per qualche giorno, ha rischiato di trasformarsi in un vero confronto militare. La contrapposizione tra Stati Uniti e Iran affonda le proprie radici nella vicenda del sequestro del personale dell’ambasciata americana a Teheran e in una diretta contrapposizione ideologica. Il terreno dello scontro frontale, tuttavia, va abbandonato in nome del rilancio di un dialogo ispirato ai principi del multilateralismo. In un contesto regionale in cui si moltiplicano gli stati sull’orlo del fallimento e gran parte dei governi è diretta proiezione di fragili alleanze e precari calcoli geopolitici, i danni causati da una politica interventista e imposta dall’altro dovrebbero già essere sotto gli occhi di tutti.