A cura di Federico Di Matteo

A quasi 200 anni dalla rivoluzione industriale che sancì il carbone come principale fonte di energia, iniziarono a trapelare i primi segnali che si stesse in qualche modo alterando l’ecosistema. Nel 1992, in occasione del Summit della Terra a Rio de Janeiro, i capi di stato mondiali si trovarono a discutere di ambiente; si arrivò alla Convenzione quadro delle nazioni sui cambiamenti climatici (UNFCCC) grazie alla quale 5 anni dopo venne redatto il Protocollo di Kyoto.

L’adesione a questo documento, volontaria ma vincolante, imponeva politiche volte all’abbattimento delle emissioni, imponendo a ciascuno un limite massimo di produzione: dei veri e propri crediti di emissione. Vennero al contempo creati tre meccanismi tramite i quali i partecipanti potessero aumentare queste quantità:

- Emission Trading System (ETS): Gli stati che fossero stati così virtuosi da non consumare tutti i loro crediti avrebbero potuto vendere la loro quota risparmiata a stati meno virtuosi: poiché il cambiamento climatico colpisce l’intero globo l’obiettivo del protocollo era di rispettare questi limiti a livello mondiale.

- Clean Development Mechanism: Uno stato che avesse sviluppato un progetto sostenibile in un paese in via di sviluppo (ai quali, sebbene aderenti al protocollo, non fu imposto un limite sulle emissioni per non danneggiare la loro crescita economica) avrebbe acquisito crediti da poter utilizzare nella propria economia. Ciò aumentava il tetto massimo di emissioni mondiali, ma favoriva al contempo la crescita sostenibile di nuove economie che altrimenti avrebbero potuto inquinare di più.

- Joint Implementation: Uno stato che avesse implementato un progetto sostenibile in un altro stato aderente al protocollo avrebbe “rubato” dei crediti dal paese ospitante (a differenza del CDM questo meccanismo non aumentava il tetto massimo di emissioni mondiali); quest’ultimo vedrebbe sì ridursi la sua quota massima, ma al contempo gioverebbe di investimenti stranieri.

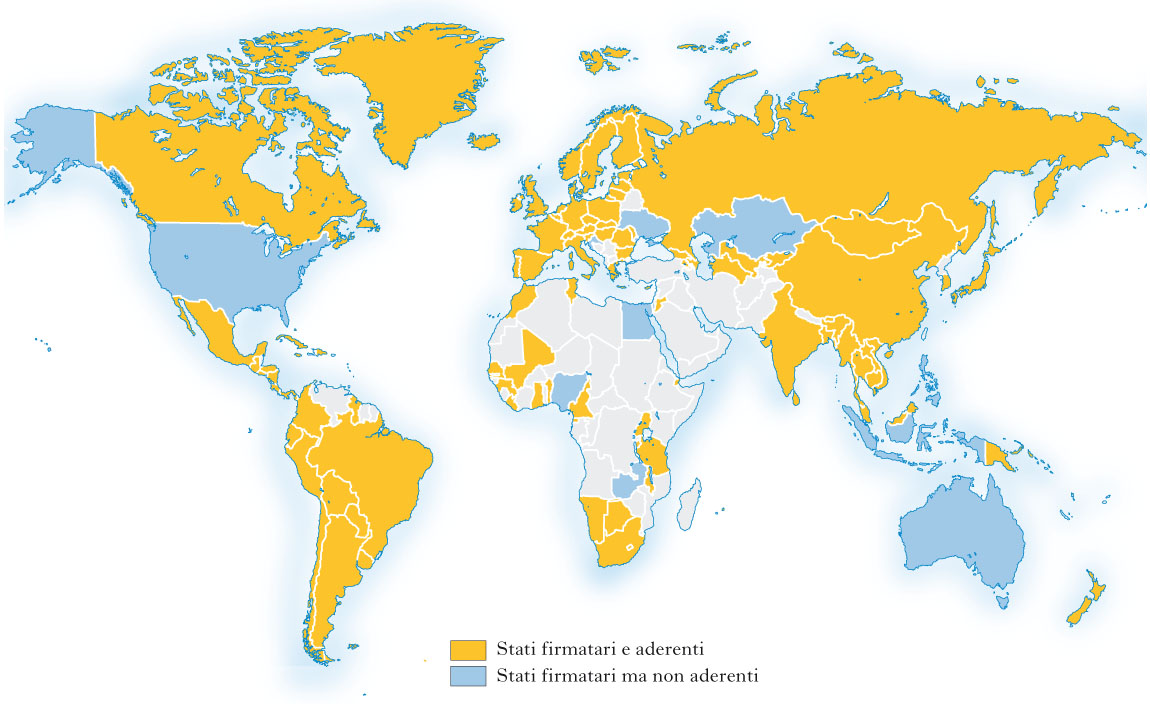

Affinché il Protocollo di Kyoto fosse effettivo avrebbe dovuto coinvolgere almeno 55 nazioni che fossero complessivamente responsabili di almeno il 55% delle emissioni, e per questa sua limitazione auto-imposta divenne effettivo solo nel 2005, con l’adesione della Russia. L’obiettivo fu di ridurre entro il 2012 in media il 5% delle emissioni registrate nel 1990: nonostante l’uscita del Canada, in pieno boom economico di petrolio, e il disastro nucleare di Fukushima, che obbligò il Giappone a virare su altre fonti di energia e sforare il limite imposto, a livello mondiale l’obiettivo fu raggiunto. Tutto ciò in buona parte verificatosi per una contingenza di fattori, quali la crisi economica che ha ridotto la domanda, lo spostamento della produzione industriale verso la Cina (con relativo aumento delle sue emissioni, ma non essendo firmataria del protocollo non erano conteggiate) e in particolare grazie alla chiusura delle obsolete fabbriche statali del blocco ex-sovietico dopo il 1990.

Tra le critiche di chi colpevolizza il Protocollo di non essere stato abbastanza efficace va riconosciuta la sua capacità di aver spostato l’attenzione mondiale su un tema ancora poco conosciuto, e aver spianato la strada per accordi e politiche ambientali successive; la sua fine formale avvenne nel 2012, ma l’impegno delle autorità non svanì e si arrivò al suo successore, gli Accordi di Parigi del 2015, tutt’ora valido.

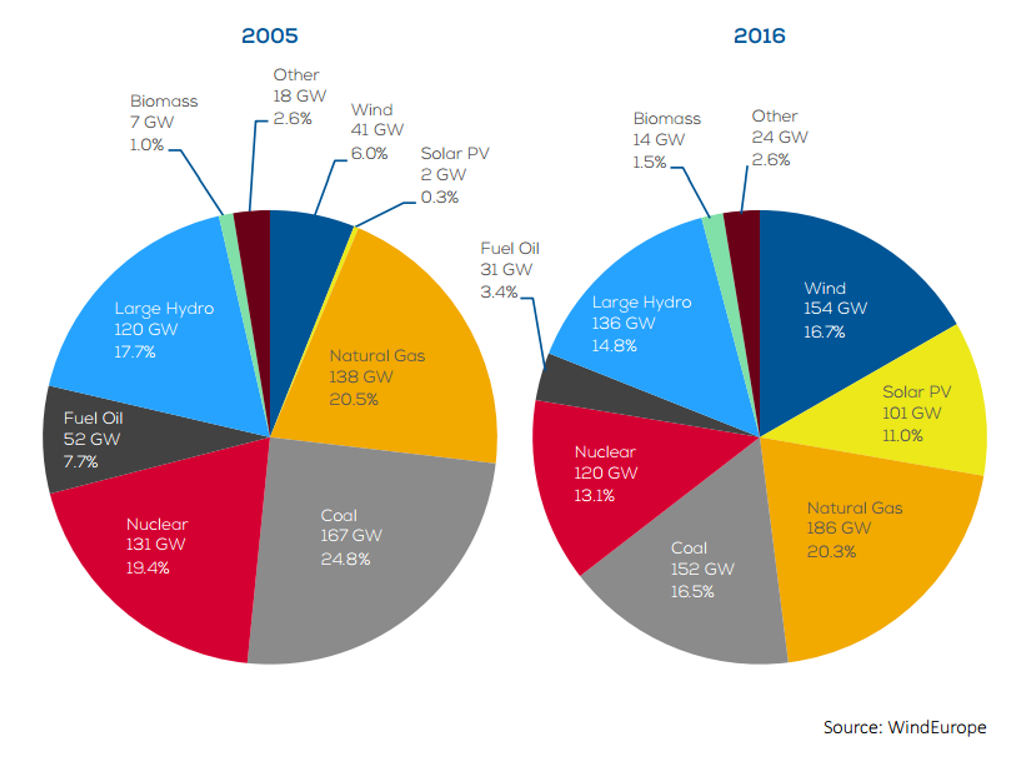

Il forte impegno nazionale ed internazionale in materia ambientale ha fatto sì che negli ultimi decenni il mix energetico sia variato notevolmente, vedendo una netta riduzione delle fonti più inquinanti. In particolare in Europa non solo si è assistito a un aumento dell’impiego delle fonti rinnovabili, ma anche una preferenza nell’uso di combustibili più puliti (una riduzione di gasolio e carbone a favore del gas naturale), mentre il nucleare è calato a seguito dell’incidente al reattore nucleare di Chernobyl (ad esempio l’Italia vi ha rinunciato l’anno successivo).

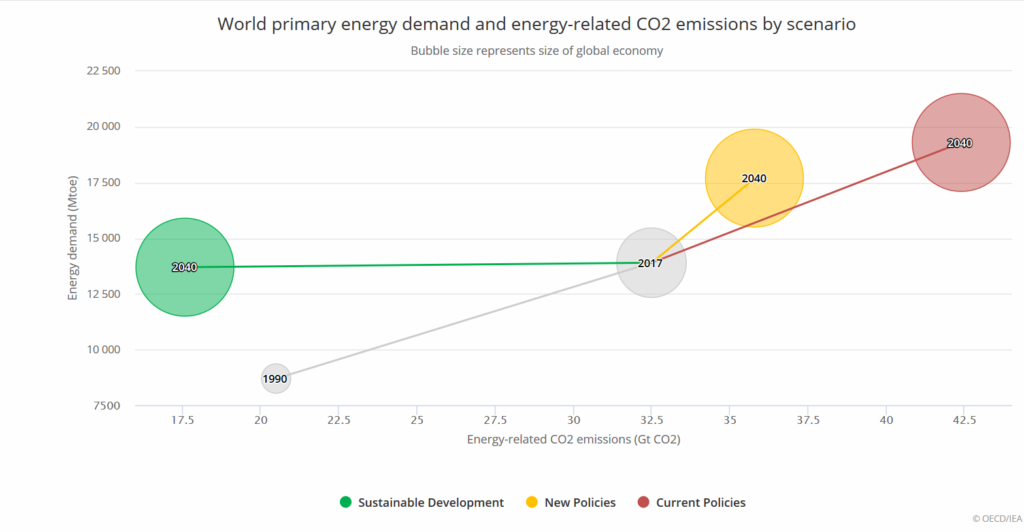

Ogni anno l’IEA (International Energy Agency) pubblica il World Energy Outlook, un documento comprensivo sia dei cambiamenti avvenuti a livello energetico sia degli scenari previsti per il futuro, disegnandone sempre tre (qui riportati gli ultimi, relativi ai dati del 2018):

- Current Policy Scenario: Delinea un futuro basandosi sulle politiche energetiche attualmente in vigore. È lo scenario meno desiderabile, in cui la domanda energetica, in continuo aumento, è ancora largamente soddisfatta da fonti fossili portando ad un aumento delle rinnovabili.

- New Policy Scenario: Delinea un futuro basandosi sulle politiche annunciate ma non ancora avviate, secondo cui la domanda energetica crescerà per il boom dei paesi in via di sviluppo, e il centro dei consumi (la cui crescita sarà frenata dall’efficientamento energetico) si sposterà verso l’Asia, e il gas supererà il carbone nell’approvvigionamento del settore industriale.

- Sustainable Development Scenario: Si basa su un’accelerata transizione verso fonti energetiche pulite. È lo scenario più favorevole (ambientalmente parlando), in cui le emissioni raggiungeranno il picco nei prossimi 2 anni per poi calare.

Il futuro energetico non è roseo.

Solo seguendo il Sustainable Development Scenario potremmo avere sia una riduzione della domanda energetica sia delle emissioni relative, e con essi la quasi certezza di contenere l’aumento delle temperature sotto i famigerati 2°C. Questo è ovviamente il futuro meno probabile, richiedendo una massiccia dose di investimenti.

Per quanto la maggior parte delle autorità si siano mobilitate sempre più per accelerare la transizione energetica questo potrebbe non essere sufficiente.

L’uso dell’energia è diventata parte fondamentale della società odierna, e non solo è impossibile ridurne il consumo ma esso è destinatoad aumentare.

La salvezza del territorio richiederà uno sforzo che chiunque, per quanto in suo potere, è moralmente obbligato a fare.