Il Medio Oriente è senza dubbio la regione più instabile del pianeta, e non è possibile ridurre ad una singola contrapposizione gli scontri e le fratture presenti nell’area. Le divisioni che contraddistinguono la regione sono anche il frutto della politica fallimentare di Stati Uniti ed Europa, che negli anni hanno senza dubbio contribuito ad esasperarne le fratture.

Una prima contrapposizione si basa sull’embargo al Qatar, iniziato nel 2017 e ancora in corso. Il piccolo paese del Golfo, tra i più ricchi al mondo come PIL pro capite, è accusato di intrattenere stretti rapporti economici con l’Iran e di finanziare gruppi considerati terroristici come Hamas, Hezbollah e la Fratellanza Musulmana. Le accuse sono mosse principalmente dal quartetto composto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Egitto, che hanno avanzato una serie di richieste da accogliere per tornare alla normalizzazione dei rapporti. Si è creata così una frattura che vede Qatar e Turchia, cioè i principali sponsor della Fratellanza Musulmana nella regione, contrapposte ai paesi del Golfo e all’Egitto. Questa contrapposizione si ripropone in Libia, dove da un lato Qatar e Turchia sostengono il governo di Al Serraj e dall’altro le monarchie del Golfo e l’Egitto supportano, insieme alla Russia, il generale Haftar.

Una seconda linea di frattura, la più tradizionale, è quella tra Arabia Saudita e Iran, cioè tra la maggiore potenza sunnita e la maggiore potenza sciita. Se da parte iraniana le principali minacce percepite sono senza dubbio Stati Uniti e Israele, per l’Arabia Saudita le ambizioni regionali dell’Iran rappresentano un pericolo per la propria esistenza e una costante preoccupazione.

Un’ulteriore contrapposizione, figlia delle primavere arabe scoppiate a più riprese a partire dal 2011, vede da un lato il campo controrivoluzionario, composto dai paesi che maggiormente si sono imposti ai processi di riforma degli stati della regione e che mantengono una visione dall’alto del potere (Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Israele e UAE) e dall’altro l’asse della resistenza, composto dai paesi opposti storicamente all’interventismo americano e ai tentativi di egemonia a stelle e strisce nell’area (Siria e Iran, a cui si vanno ad aggiungere attori non statali come Hezbollah, le varie milizie sciite presenti in Iraq, Fratellanza Musulmana e Hamas).

Il Medio Oriente, dunque, rimane una regione altamente complessa. I tentativi europei ed americani di mettere mano nell’area, a partire dalla fine del primo conflitto mondiale, non hanno fatto altro che alimentare il caos e complicare ulteriormente il cammino verso la piena autodeterminazione. In anni recenti, la decisione americana di ritirarsi parzialmente dalla regione ha aperto lo spazio per una maggiore presenza della Russia, che ha avuto la capacità di mantenere vivo il dialogo con la maggior parte degli attori della regione.

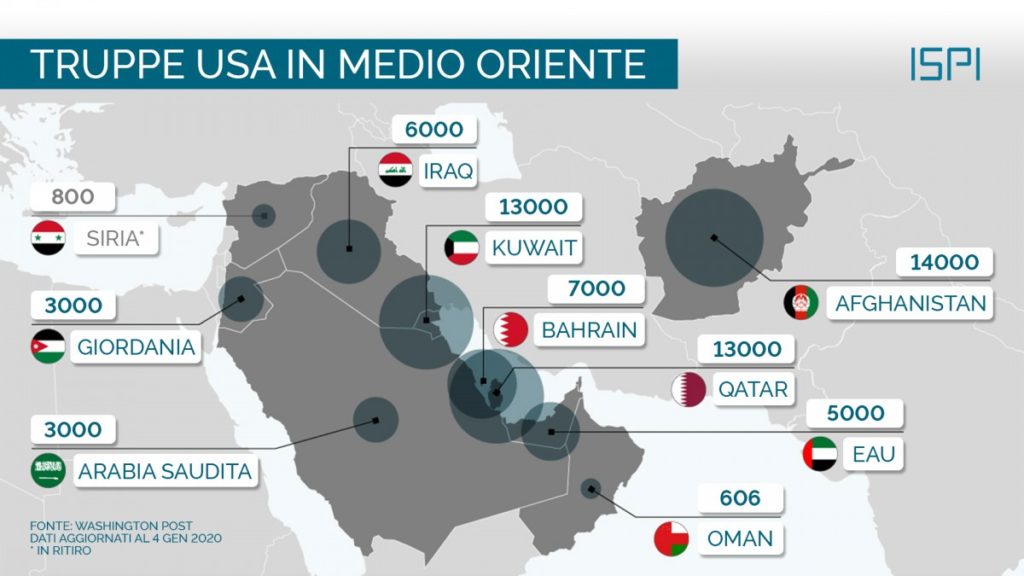

Da parte statunitense, alla decisione di disimpegnarsi dal Medio Oriente ha fatto seguito il tentativo di consolidare un sistema di alleanze su base regionale. Il principale interesse della Casa Bianca è il mantenimento della sicurezza nazionale, e in quest’ottica appare evidente come la principale minaccia nella regione sia l’Iran, con i suoi (presunti) tentativi di diventare la potenze egemone nella regione.

Dopo un parziale raffreddamento dei rapporti negli anni dell’amministrazione Obama, l’arrivo al potere di Donald Trump ha segnato l’avvio della fase di maggiore vicinanza e sintonia tra Stati Uniti e Israele. Le ragioni del completo appoggio della Casa Bianca verso la politica aggressiva di Benjamin Netanyahu vanno ricercate innanzitutto nella consapevolezza di Trump della necessità di doversi garantire l’appoggio degli elettori evangelici bianchi americani, che considerano necessario lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme e il ritorno degli ebrei alla Terra Promessa di Eretz Israel e che hanno avuto un ruolo cruciale nell’elezione del tycoon. Israele, inoltre, rappresenta un perno imprescindibile e una garanzia nella strategia americana di contenimento nei confronti dell’Iran.

Le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita sono storicamente molto buone. I comuni interessi economici tra i due paesi hanno portato in vari casi l’amministrazione USA a non soffermarsi sulle violazioni dei diritti umani che avvengono nel paese o sul fatto che gran parte dei dirottatori dell’11 settembre fossero proprio di origine saudita. A riprova della relazione privilegiata tra i due paesi c’è l’esclusione dei cittadini sauditi dal cosiddetto “Muslim ban” adottato dalla Casa Bianca nel 2017. Con l’arrivo sulla scena del principe ereditario Mohammed bin Salman l’Arabia Saudita ha assunto un ruolo di maggiore assertività nella regione, ma le recenti problematiche legate al costo del petrolio rischiano di compromettere i piani ambiziosi del rampollo saudita. In tempi recenti, con l’elezione di Donald Trump, si è assistito ad un avvicinamento tra Israele e Arabia Saudita. I rapporti con la Russia sono invece tradizionalmente buoni nell’ambito dell’OPEC+ nonostante le ultime divergenze sulla gestione della crisi del petrolio.

E’ inoltre di particolare interesse il ruolo che ricopre la Turchia nella regione. Il paese, che costituisce l’anello di congiunzione tra Europa e Asia, è parte della NATO dal 1952 e ha costituito il baluardo contro ogni mira espansionistica dell’Unione Sovietica nel mediterraneo orientale nel corso della guerra fredda. La Russia è il principale fornitore di energia per la Turchia, anche se i rapporti tra i due paesi sono storicamente complessi e travagliati. Erdogan cerca di perseguire gli interessi turchi nella regione (gas nel mediterraneo orientale e contenimento della minaccia curda) con una politica estera aggressiva, e il comune impegno in Siria e in Libia, con interessi diversi se non totalmente contrapposti, getta senza dubbio un velo di incertezza nelle relazioni con la Russia, che avevano già vissuto momenti di crisi con l’uccisione dell’ambasciatore russo ad Ankara nel 2016 e con l’abbattimento dell’aereo russo Su-24M nel 2015.

I rapporti con gli USA hanno invece attraversato fasi alterne nel corso dell’era Erdogan. Ci sono stati vari momenti di crisi, a partire dalla mancata estradizione di Fethullah Gulen, passando per il caso del pastore protestante Brunson e per il sostegno americano alle milizie YPG nel nord della Siria. Al momento, l’unico paese della regione con cui la Turchia mantiene rapporti distesi è il Qatar, per via del comune sostegno alla Fratellanza Musulmana e per l’appoggio congiunto al governo di Al Serraj in Libia. La Turchia, nonostante i recenti successi in Libia, rischia l’isolamento internazionale, anche se l’importanza strategica e geografica che il paese ricopre nel Mediterraneo orientale costituisce senz’altro una preziosa carta da giocare sia nei rapporti con gli Stati Uniti che in quelli con l’Unione Europea.

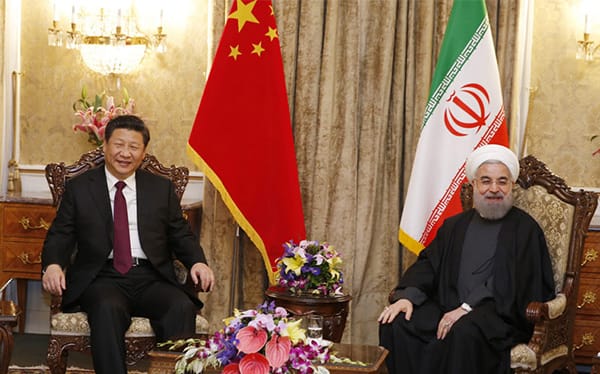

La Cina, da parte sua, mantiene un atteggiamento silenzioso, non si espone troppo e lavora in termini di soft power per garantirsi in ogni caso il mantenimento di potenziali sbocchi economici nella regione, soprattutto nell’ambito della nuova via della seta e dell’approvvigionamento energetico. Tuttavia, la capacità cinese di mantenere un dialogo aperto con gli interlocutori mediorientali, unita alla contestuale incapacità europea di avviare una politica estera in Medio Oriente slegata dalle direttive americane, può senz’altro porre le basi per un’intensificazione dei rapporti economici e commerciali tra la Cina e, ad esempio, l’Iran (paese con cui nel 2016 è stata siglata una Comprehensive Strategic Partnership e che, chiaramente, è ancora sottoposto alle sanzioni americane), gli Stati del Golfo e l’Egitto. La Cina, per ora, non ha alcuna intenzione di inserirsi nell’architettura di sicurezza del Medio Oriente e si tiene volutamente a debita distanza dai principali scenari di crisi. L’influenza cinese in termini economici è però in continua crescita, e Pechino, pur non volendo ricoprire un ruolo importante nella politica regionale, si sta proponendo come competitor dell’occidente anche in termini di investimenti e sostegno allo sviluppo. La Cina viene vista come partner credibile da molti regimi mediorientali e costituisce un’alternativa perfetta al dialogo con gli stati occidentali e alle pressioni su riforme di governo e rispetto dei diritti umani.

Senza dubbio, la decisione statunitense di non intervenire più boots on the ground genera nuovi scenari la cui definizione è ancora fluida. Sul breve periodo, il disimpegno americano costituisce un ulteriore elemento di instabilità, e non è detto che il nuovo modello di gestione delle crisi regionali inaugurato ad Astana abbia lunga vita. Al momento il teatro di scontro più caldo è rappresentato dalla Libia, in cui si ripropongono buona parte delle fratture che attraversano l’intera regione. Proprio riguardo alla Libia, la decisione americana di mantenersi fuori dalla crisi ha determinato l’incapacità dei paesi europei di fare fronte comune e di adottare una posizione unitaria e coerente. Nel momento in cui è venuta meno la guida statunitense, il fronte europeo non è riuscito a compattarsi e sono emersi gli interessi dei singoli stati, soprattutto alla luce della questione del gas e dell’estrema vicinanza delle coste libiche alla sponda settentrionale del Mediterraneo. L’adozione di una politica estera unitaria e indipendente dalle direttive statunitensi, in un contesto in cui l’esistenza della NATO viene parzialmente svuotata di significato, potrebbe rappresentare una soluzione, almeno provvisoria, alla situazione di incertezza e instabilità che caratterizza la regione da diversi decenni. In questo senso, il riconoscimento della crescente influenza cinese e del potenziale ruolo che Pechino potrebbe ricoprire come partner per iniziative di stabilità nella regione rappresenta un’eventualità da prendere in considerazione. Il rischio, al momento, è la proliferazione degli stati falliti e delle guerra per procura.