Alla vigilia di Natale del 1845 a Copenaghen viene al mondo il principe Guglielmo, della casata reale degli Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Senza soffermarsi su questioni storiche parecchio complesse, va solamente sottolineato che il Principe (figlio di Cristiano IX di Danimarca) a solamente diciassette anni diventa Re Giorgio I di Grecia. La casata reale danese siede sul trono della monarchia ellenica fino alla seconda metà del novecento, precisamente nel 1973 quando viene proclamata la Repubblica di Grecia, svolta confermata da un referendum democratico l’anno successivo. Nel mezzo i greci hanno vissuto un primo tentativo di costituzione repubblicana (1924–1935) e soprattutto l’aspra dittatura dei Colonnelli, che presero il potere nel 1967.

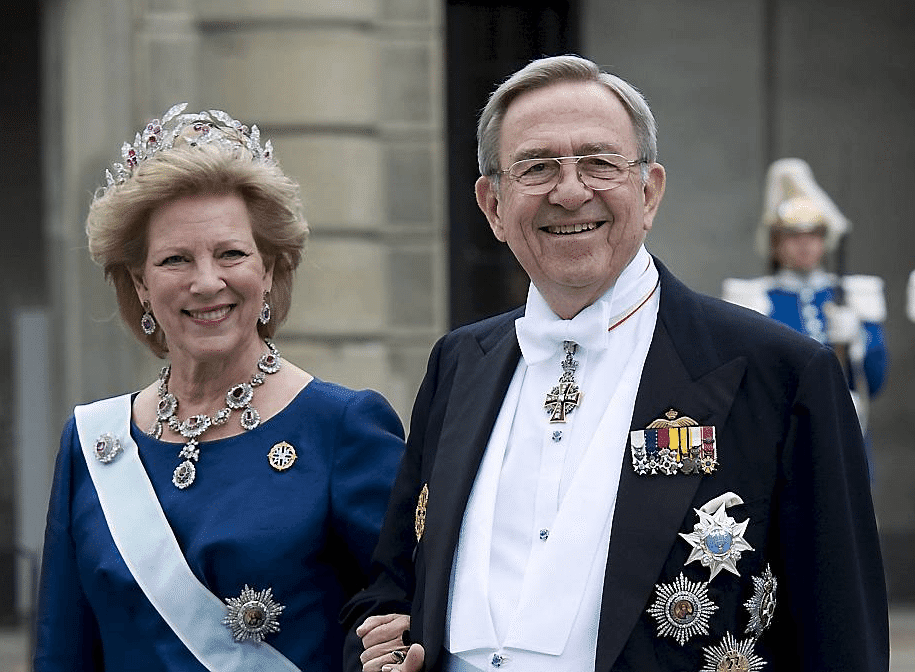

Costantino II è stato l’ultimo re greco di discendenza danese, salito al trono nel 1964 e ufficialmente deposto nove anni più tardi. Ma già con l’arrivo dei Colonnelli la famiglia reale prese la via dell’esilio, rientrando temporaneamente ad Atene solamente nel 2004, per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici. Quell’estate Costantino II sbarcò ad Atene non in quanto sovrano precedentemente deposto, ma come membro del Comitato Olimpico Internazionale. Già, perché prima di diventare Sua Maestà, il ventenne Costantino volò a Roma per le Olimpiadi del ’60 e rientrò all’ombra del Partenone con la medaglia d’oro conquistata nella vela (classe Dragoni).

La famiglia di Costantino si è stabilita definitivamente in Grecia solamente nel 2013, a Porto Heli, dove vivono tutt’ora. Da grande appassionato di sport, l’ultimo re greco ha vissuto in esilio il giugno 1992 e quello del 2004. Due mesi in cui le sue due nazionali calcistiche favorite (quella greca e quella danese) hanno impresso il loro marchio indelebile nella storia del calcio europeo.

Razionalismo scandinavo: la Danimarca del 1992

Come ha ricordato in epoca recente Stefano Accorsi il 1992 è un’annata spartiacque per la storia del nostro paese. Anche in Europa la situazione è decisamente complessa. A febbraio noi europei depositiamo, finalmente, l’agognato trattato di Maastricht. In primavera il conflitto balcanico, scoppiato l’anno precedente in Croazia (che a sua volta ha avuto un prologo al Maksimir di Zagabria) si trasferisce definitivamente in Bosnia. Nel dopoguerra la CEE nacque con svariati propositi economici e commerciali secondari, ma soprattutto si pose un obiettivo principale: evitare che il continente europeo potesse ripiombare nuovamente in un conflitto. È paradossale che a pochi mesi di distanza da Maastricht, in una regione difficile come quella balcanica, si torni a parlare di sangue, morte, violenza e pulizia etnica.

Nel novembre 1991 la Jugoslavia va in trasferta al Prater di Vienna e sconfigge i padroni di casa per 2-0. È una partita fondamentale perché consente agli slavi di qualificarsi per gli europei svedesi dell’estate successiva. La storia però, nel frattempo, fa il suo corso e quella partita transita dalle semplice cronache calcistiche a quelle storiche. La recita viennese infatti diventa l’ultima partita ufficiale della nazionale jugoslava, uno squadrone di grandissimo talento, formata prevalentemente dall’ossatura della Stella Rossa campione d’Europa nel 1991 a Bari. Oggi la UEFA ha allargato gli europei addirittura a ventiquattro squadre. All’epoca, invece, le nazionali partecipanti erano soltanto otto. Il 30 maggio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite impedisce a qualsiasi nazionale jugoslava di partecipare a un evento sportivo. Il giorno successivo l’UEFA prende una decisione molto semplice, ovvero ripesca la Danimarca, arrivata seconda nel girone eliminatorio proprio dietro la Jugoslavia. Leggenda vuole che la Federazione danese abbia richiamato i calciatori direttamente dalle spiagge. Ciò è concretamente possibile poiché le decisioni di ONU e UEFA avvengono a una manciata di giorni dal calcio d’inizio dell’Europeo, che avviene a Solna, periferia di Stoccolma, il 10 giugno 1992.

La peripezia della Jugoslavia non è l’unica vicenda di quell’Europeo in cui calcio e storia si trovano sulla stessa lunghezza d’onda. Infatti quello svedese è il primo torneo calcistico in cui la Germania partecipa con tale nomea, non facendo più distinzione tra Est e Ovest. Oltretutto una delle otto nazionali partecipa con un nome temporaneo e bizzarro, precisamente CSI, acronimo ad indicare Comunità di Stati Indipendenti. Tale nazione altro non è che la vecchia Unione Sovietica, che strappa il pass europeo riuscendo ad arrivare prima in un girone eliminatorio parecchio difficile. La complessità deriva dal fatto che in quel gruppo c’eravamo noi, autentici dominatori europei di quegli anni. La nostra nazionale resta al palo (di Rizzitelli), non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 nella fredda cornice autunnale del Lužniki di Mosca. I sovietici si qualificano agli europei come URSS, ma disputano il torneo come CSI: il mondo sta definitivamente cambiando.

Finalmente si gioca e la Danimarca finisce in un girone infernale comprendente la Svezia padrone di casa, all’epoca una squadra degna di nota, la Francia guidata in panchina da Michel Platini e l’Inghilterra che solamente due anni prima arrivò a un passo dalla finale mondiale (ma si sa, d’altronde, che “Il calcio è quello sport dove 22 uomini rincorrono un pallone ma alla fine vincono sempre i tedeschi ai rigori”). Nell’altro girone, invece, la Germania campione del mondo in carica sfida sovietici, olandesi e scozzesi.

Dopo due partite i danesi hanno racimolato la miseria di un solo punto. A uno scialbo 0-0 contro l’Inghilterra si somma la sconfitta di misura contro i cugini svedesi. In 180′ gli eredi di Odino non hanno segnato neanche un gol e tutto fa pensare alla Danimarca come la vittima sacrificale del torneo. L’allenatore Richard Møller-Nielsen è un uomo d’esperienza ed è pienamente consapevole di avere con sé un prezioso alleato. Dalla sua parte, infatti, c’è il tempo. La Danimarca non ha potuto svolgere la preparazione fisica come le altre nazionali, quindi è normale che possa soffrire all’inizio della competizione. Una volta che la squadra comincia a carburare, però, può venire fuori alla distanza. Nella terza e decisiva partita del girone disputatasi nella confinante Malmö (un ponte la divide da Copenaghen) i danesi sconfiggono 2-1 la Francia di Platini e Papin e poi si fiondano alla radiolina per ascoltare l’esito del match fra Svezia e Inghilterra. I padroni di casa, già qualificati, giocano una partita gagliarda e, grazie a una rete di Brolin a dieci minuti dalla fine, hanno la meglio sugli inglesi. A qualificarsi alla fase successiva sono le due scandinave, un film che noi italiani, purtroppo, saremmo costretti a riassaporare amaramente dodici anni più tardi.

Ma chi sono i protagonisti di quella nazionale danese che si trova, incredibilmente, tra le prime quattro d’Europa? Senz’altro il portiere del Manchester United Peter Schmeichel, capace di entrare nell’immaginario collettivo di una generazione intera. Il terzino John Sivebaek che quell’estate si trasferisce al Pescara di Galeone. Oppure John Jensen e Flemming Povlsen che disputano delle ottime annate all’Arsenal e al Borussia Dortmund. C’è Brian Laudrup ma non il fratello Michael, ai ferri corti con il mister Møller-Nielsen e, proprio per questo, già tempo addietro, prese la decisione di ritirarsi dalla nazionale. E soprattutto c’è Kim Vilfort, la cui storia in quei giorni commuove il mondo del calcio. Al termine di ogni partita, infatti, il mediano danese si reca a Copenaghen per stare vicino alla figlia di otto anni malata di leucemia. La piccola Line, purtroppo, sarebbe morta poche settimane più tardi.

Durante le semifinali il livello di spettacolo si alza notevolmente. I tedeschi, razionali e concentrati come sempre, spengono i sogni di gloria dei padroni di casa, imponendosi per 3-2 e raggiungendo la finale. Danimarca e Olanda si sfidano a viso aperto e alla mezz’ora i danesi conducono per 2-1, grazie a una doppietta di Larsen. Rijkaard pareggia a pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari e i supplementari scorrono senza acuti. Si va ai rigori e la freddezza danese non lascia scampo. Segnano tutti e cinque, l’ultimo, decisivo, è quello di Christofte. Per l’Olanda invece a pesare come un macigno è l’errore di Marco Van Basten, che ha calciato malamente il secondo penalty, come David Trezeguet nel 2006. I tulipani, campioni in carica, fanno le valigie e tornano a casa. Alla finale di Göteborg approda la sorpresa Danimarca, pronta a sfidare i panzer tedeschi.

La Germania cerca una doppietta storica, ovvero sommare il titolo europeo alla Coppa del Mondo conquistata all’Olimpico di Roma due anni prima. La Mannscaft è la favorita d’obbligo, ma la Danimarca, arrivata a questa punto, ha ben poco da perdere e può giocare con una tranquillità d’animo molto poco kierkegaardiana. I tedeschi, come poche volte è successo nella loro storia, crollano al momento decisivo. Una bordata dal limite di Jensen nel primo tempo indirizza il match, mentre una difesa arcigna impedisce alla Germania di creare seri pericoli alla porta di Schmeichel, che riesce comunque a compiere un autentico miracolo su un colpo di testa a botta sicura della Pantegana Klinsmann. Nell’ultimo quarto d’ora Kim Vilfort (proprio lui) si libera al limite dell’area di rigore e lascia partire un colpo da biliardo, che cozza sul palo prima di finire in rete. Una notte svedese di fine giugno può essere luminosa come poche altre e sotto il chiaro e lucente cielo di Göteborg il capitano Lars Olsen alza la Coppa: la Danimarca è campione d’Europa per la prima volta nella sua storia.

Passione mediterranea: la Grecia del 2004

Atene all’inizio dell’estate del 2004 è in fermento per un evento sportivo, ma l’imminente europeo calcistico portoghese non interessa quasi a nessuno. Il popolo freme perché, finalmente, i Giochi Olimpici tornano a casa. Sui muri ateniesi compaiono svariati manifesti griffati Adidas: in primo piano c’è lui, Kostas Kenteris, oro nei 200 metri a Sidney 2000, primo bianco a riuscirci dopo Mennea. Su Kostas e Aikaterinī Thanaou, argento nei 100 quattro anni prima, la fiducia dei greci è inversamente proporzionale a quella riposta sulla nazionale calcistica, considerata spacciata in partenza. Infatti, oltre ad evidenti limiti tecnici, si somma un girone complicatissimo con Russia, Spagna e il Portogallo padrone di casa. I ruoli, però, si capovolgono. L’Olimpiade di Kenteris e Thanou prende le sembianze di una salsa tzatziki, ma gli ingredienti frullati insieme sono una tragedia attica e un melodramma mediterraneo. I due sprinter fingono un incidente motociclistico (in realtà mai avvenuto) per saltare un controllo antidoping a sorpresa. I loro Giochi terminano pochi giorni dopo l’inaugurazione, quando i due atleti si autoescludono in seguito a forti pressioni dell’opinione pubblica greca e internazionale. Al contrario, l’Europeo di Zagorakis, Karagounis, Charisteas e tutti gli altri figli di Zeus rappresenta la vetta più alta mai toccata dallo sport ellenico.

C’è un altro popolo che freme per un evento sportivo, in quella calda estate del 2004. I portoghesi ospitano per la prima volta un torneo calcistico e mai come in quest’estate le congiunzioni astrali sembrano favorevoli. Infatti dopo oltre quindici anni, un club portoghese ha finalmente riportato i lusitani al centro dell’universo calcistico europeo. Un giovane allenatore di Sétubal, ex assistente di Robson al Barcellona, incarta nell’ordine il Manchester United, l’Olympique Lyon e il Deportivo la Coruña, prima di schiantare il Monaco 3-0 nella finale di Gelsenkirchen. José Mourinho guida il Porto alla Coppa di Campioni prima di accettare i rubli di Abramovich e del suo Chelsea, diventando, dopo la prima conferenza stampa nella terra d’Albione, semplicemente The Special One.

Ad attendere il Portogallo nella partita di inaugurazione ci sono loro, i greci. Lo stadio do Drogao di Porto spinge, ma i lusitani vengono logorati dalla tensione. Una staffilata rasoterra dell’interista Karagounis manda in estasi gli ellenici arrivati fino alla periferia occidentale del territorio europeo. A inizio secondo tempo una volata del terzino destro Seitaridis costringe un diciannovenne portoghese a una goffa rincorsa che termina con un fallo dentro l’area di rigore. Penalty per i greci, poi trasformato freddamente da Basinas, e cartellino giallo per questo giovanotto di Funchal, Isla do Madeira, figlio di un padre alcolizzato (e ammiratore di Ronald Raegan) e di una madre, fervente Cristiana, che avrebbe voluto abortire. Questo tamarro con le meches bionde comincia a far vedere qualcosa di buono già poco dopo, dato che è lui, di testa, a firmare il gol della bandiera. Ma a vincere sono i greci, 2-1. È la prima partita dell’Europeo ed è già un risultato sorprendente.

I portoghesi si trasferiscono a Lisbona e nella capitale cominciano ad ingranare. Al da Luz, tempio del Benfica, schiantano la Russia, mentre all’Alvalade, casa dello Sporting, battono di misura i rivali spagnoli ed approdano ai quarti di finale. I greci, invece, restano a Porto, impattano 1-1 con la Spagna ed il gol del pareggio lo marca Angelos Charisteas, che ancora non sa di aver ricevuto, per quell’estate, una premonizione benevola dall’oracolo di Delfi. La falange oplitica rotola verso sud, in Algarve, e allo stadio di Faro subisce, dai russi, due gol in venti minuti. Alla fine del primo tempo una rete di Zīzīs Vryzas, centravanti culto del Perugia di Luciano Gaucci, accorcia le distanze. I greci vengono sconfitti, ma va bene così: la differenza reti li premia e approdano ai quarti di finale con solamente quattro punti.

Gli allenatori di Portogallo e Grecia non sono due tecnici banali. A guidare la truppa lusitana c’è Felipe “Felipao” Scolari, semplicemente il mister campione del mondo in carica, che solamente un paio d’anni prima, al comando del suo Brasile, ha scherzato con i rivali nel mondiale nippo-coreano. Dall’altra parte, invece, c’è una vecchia volpe della panchina, il tedesco Otto Rehhagel. Non nuovo ad imprese straordinarie, nel 1998 guidò il Kaiserslautern direttamente dalla seconda divisione al titolo nazionale, evento senza precedenti nella storia del calcio tedesco.

Il Portogallo resta a Lisbona e nei quarti sfida gli inglesi. Scolari rispetto alla partita inaugurale ha iniziato a sparigliare le carte. Quel diciannovenne isolano ha cominciato a giocare titolare largo sulla fascia e, soprattutto, Felipao ha affidato le chiavi della squadra a un suo connazionale, nato nella macroregione di San Paolo, autentico dominatore del 2004 calcistico. Naturalizzato portoghese, Deco, dopo aver condotto il Porto alla Champions, comanda il centrocampo lusitano nell’europeo casalingo. Contro gli inglesi si va ai rigori ma il Ric(c)ardo Cuor di Leone, questa volta, è portoghese. Il portiere dello Sporting, senza guanti, para il penalty di Vassell e, soprattutto, si prende la responsabilità di calciare quello decisivo. Ricardo spiazza il collega, spedisce il Portogallo in semifinale e aggiunge un’altra tacca alla lunghissima lista di eliminazioni dell’Inghilterra ai calci di rigore.

Alla falange greca tocca lo spauracchio dei campioni in carica, la Francia di Zidane, Henry e numerosi altri fuoriclasse. C’è poco da scherzare, Otto Rehhagel serra le fila e compatta la squadra intorno a un centrocampo solido e dinamico che aiuta una difesa ottima fisicamente, ma che può andare in difficoltà se presa in velocità. Davanti tocca all’ariete Charisteas fare il lavoro sporco per tenere su il pallone. A metà secondo tempo capitan Zagorakis (non ancora Onorevole) si invola sulla destra, supera Lizarazu e pennella un cross delizioso. La capocciata del nove greco gonfia la rete oltre Barthez, timbrando un vantaggio strameritato. La difesa greca è ordinata e i fuoriclasse francesi sparano con le polvere bagnate. Un colpo di testa di Henry, che sibila vicino al palo, è l’unico vero pericolo accorso dalle parti del brizzolato Nikopolidis, ribattezzato dalla stampa il George Clooney ellenico.

Al José Alvalade di Lisbona è Cristiano Ronaldo ad aprire le danze nella semifinale contro l’Olanda. Una rete di Maniche a inizio secondo tempo incanala i portoghesi verso la prima finale europea della sua storia. Il paese è in festa e i lusitani attendono l’esito dell’alta semifinale, quella tra Grecia e Repubblica Ceca. Bisogna ricordare che fino a quel momento i cechi hanno giocato il miglior calcio dell’Europeo. È l‘ultimo atto di una generazione che aveva impressionato l’Europa otto anni prima, agli europei inglesi del ’96, quando solamente un mancino sporco di Oliver Bierhoff spense i loro sogni di gloria. A Porto, però, i presagi sono infausti. Dopo meno di mezz’ora il pallone d’oro in carica, Pavel Nedved, abbandona il campo in lacrime, a causa di un infortunio al piede. Senza la sua stella i cechi non riescono ad imboccare Milan Baros, capocannoniere del torneo. Il match diretto da Pierluigi Collina è un western brutto, sporco e cattivo. I greci non fanno niente per rendere la partita piacevole, i cechi ci provano, ma la squadra orchestrata da Otto Reahhgel non va in difficoltà. Si va ai supplementari e solamente per questa edizione vige la regola astrusa del Silver Goal: qualora una delle due squadre fosse in vantaggio alla fine del primo tempo supplementare, verrebbe coronata vincitrice. Al minuto 105 in seguito a un calcio d’angolo calciato benissimo a rientrare dal mancino di Tsiartas, si fionda sul Roteiro (il pallone dell’europeo) il centrale romanista Traianos Dellas. La sua capocciata finisce in rete, Collina pochi secondi dopo fischia la fine e, nell’incredulità generale, la Grecia vola in finale dell’Europeo.

“Ah shit, here we go again!” esclama il protagonista di GTA San Andreas, videogioco uscito proprio in quel 2004. In effetti, nelle rispettive traduzioni in greco e portoghese, questo è lo stesso pensiero che occupa la mente di ellenici e lusitani quando si ritrovano faccia a faccia, ventidue giorni dopo. È cambiata la location, perché dal Dragao di Porto c’è stato il trasferimento al Da Luz di Lisbona. Il circolo nietzscheano si è concluso e la partita inaugurale si ripete in finale. Da un lato chi ci ha fatto scoprire che, sulla terra, oltre al nostro continente ne esistevano degli altri; dall’altra parte, invece, chi ha deciso che questo continente andava chiamato Europa.

E la storia, inesorabile, si ripete. La tensione taglia le gambe ai lusitani che mantengono uno sterile possesso palla per oltre un’ora. A quel punto viene assegnato un calcio d’angolo alla Grecia, proprio di fronte al cospicuo spicchio di tifosi giunti da Atene, Salonnico e qualsiasi altra città ellenica. Questa volta Ricardo sbaglia il tempo dell’uscita, Angelos Charisteas (e chi se no?) impatta il pallone e fa esplodere la festa. L’annata calcistica europea si conclude con le prime lacrime di Cristiano Ronaldo e un tristissimo Eusebio che consegna la Coppa nelle mani di capitan Zagorakis, che poche settimane dopo finirà al Bologna e arriverà quinto nella classifica del Pallone d’oro. È il trionfo di un manipolo di mestieranti entrati nel mito: Nikopolidis, Dellas, Karagounis (assente in finale per un giallo maledetto), Katsrouranis, Basinas, Fyssas, Seitaridis e Charisteas. Ma soprattutto è la vittoria del tedesco Otto Rehhagel che, dopo il titolo con il Kaiserslautern, firma un’ulteriore impresa sportiva leggendaria.

A Lisbona tocca consolarsi ascoltando il fado, musica perfetta per esprimere il dolore di una sconfitta casalinga. Ad Atene, invece, a poche settimane dalle Olimpiadi, c’è l’atmosfera giusta per bere litri di Ouzo e per ballare il Sirtaki.

Basta aver letto una delle prime indagini del Commissario Charitos, nato dalla penna di Petros Markaris, per rendersi conto che la tartassata economia greca avrebbe presto presentato il conto. L’Atene di Charitos è dissestata, corrotta, un labirinto che sfugge a ogni logica, impantanata in una burocrazia quantomeno assurda che blocca qualsiasi spiraglio di crescita. Le Olimpiadi del 2004 segnano uno spartiacque della storia recente greca. I debiti accumulati per la grandeur olimpica rovinano le (già di per sé) esauste casse elleniche e la Grecia diventa presto la nazione europea a soffrire maggiormente la crisi del 2008. Il Paese non riesce a risollevarsi in alcun modo, né con le misure d’austerity proposte dall’Unione Europea a trazione tedesca, né con vari cambi di governo.

Nel luglio 2015, undici anni dopo la vittoria dell’Europeo, le giornate ad Atene e dintorni furono più calde del solito. Syriza, il partito di governo, ha appena indetto un referendum tanto semplice quanto significativo, specialmente nella forma: volete, voi popolo greco, approvare il piano proposto dai creditori internazionali (meglio noti negli ultimi anni con il nome di troika)? Il no ottenne oltre il 60% dei consensi, ma fu una vittoria di Pirro, re di quella zona balcanica incastonata tra le moderne Grecia e Albania.

Le ricostruzioni giornalistiche di quell’Eurosummit, svoltosi poco dopo il referendum, hanno raccontato quel meeting europeo, continuato in notturna, come un O.K. Corral, una resa dei conti finale. Alexis Tsipras si accorse presto di non avere il coltello dalla parte del manico e l’esito del referendum popolare aveva di per sé ben poco valore. A un certo punto della lunga nottata il leader greco si sfilò la giacca e la lanciò sul tavolo, in direzione dei falchi capeggiati da Angela Merkel: “Prendetevi pure questa” furono le sue parole. È come se in quel gesto, quasi cassaniano nella modalità, fosse racchiuso tutto il risentimento del popolo greco verso l’universo germanico e, in generale, nord-Europeo. Perché molto probabilmente esiste ed è esistito un solo tedesco amato e apprezzato dal popolo greco.

Superfluo sottolineare di chi si tratta.