L’aborto è quello che la sociologia chiama un fatto sociale totale, coinvolge in egual modo aspetti biologici, sociali e culturali. Ci parla dello spartiacque tra cosa riteniamo un essere umano e cosa non ancora o non del tutto; ci parla della legge e della morale, del grande mito della maternità; ci parla di come i precetti sociali si iscrivano sui corpi. A quarantadue anni dalla faticosa approvazione della legge 194 che consente oggi l’interruzione volontaria di gravidanza, il tema è tutt’altro che pacificato. Il tema dell’aborto resta oggi un tabù, qualcosa di cui non si parla se non a livello generale, come astratto diritto, come qualcosa che riguarda qualcun altro. Continua a esistere uno stigma di vergogna e di colpa per quelle donne che scelgono di non diventare madri.

L’aborto è, prima di ogni sovrascrizione morale, un evento – scrive la scrittrice francese Annie Ernaux – un’esperienza vissuta dall’inizio alla fine attraverso il corpo. E’ proprio il corpo della donna il luogo dove le diverse opinioni si danno battaglia, dove accade la dialettica tra scelta individuale e aspettative sociali. Per indagare che cosa accada in quel corpo, che è insieme oggetto di decisione e soggetto di scelta, abbiamo voluto parlare con due ginecologhe. Sull’aborto molti pensano di avere un’opinione da portare, una verità da trasmettere e una sentenza incontrovertibile. Su come effettivamente funzioni, però, rimangono molte ambiguità e può essere davvero difficile districarsi per una donna.

Partiamo dalla procedura che si applica in Italia, regolata dalla legge 194. L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è consentita fino alla 12° settimana più sei giorni dall’amenorrea, ovvero dal primo giorno in cui sarebbero dovute comparire le mestruazioni. Quando la donna di accorge del ritardo deve recarsi dal medico di medicina generale o in consultorio o in ospedale, per farsi rilasciare il certificato di gravidanza. Con questo documento la gravidanza viene datata e vengono stabilite le tempistiche. Dopo la prima visita, la legge impone sette giorni obbligatori in cui la donna è tenuta a riflettere sulla propria decisione. Allo scadere della settimana può recarsi in un ambulatorio che si occupa di IVG e prenotare l’aborto farmacologico o chirurgico. L’aborto farmacologico, consentito solo entro la 7° settimana, richiede un ricovero ordinario formale per assumere un farmaco antiprogestinico, il Mifepristone (RU486) che interrompe la vitalità dell’embrione, seguito dal Misoprostolo che favorisce le contrazioni uterine con conseguente espulsione dell’embrione. Tre giorni dopo l’assunzione della RU468 la paziente deve essere controllata. L’aborto chirurgico consiste invece in un’ isterosuzione, il contenuto dell’utero (endometrio ed embrione) viene aspirato tramite una cannula, viene eseguito in sedazione profonda ed avviene in modalità day hospital. Dura circa quindici minuti e la donna torna a casa in giornata. Fin qui tutto sembra procedere su un binario ben delineato.

“I corridoi di un grande ospedale, scale e ascensori, una sala operatoria, un altro corridoio, luoghi inaccessibili al pubblico e altri pieni di gente che aspetta, umanità varia abbandonata, malati e parenti di degenti, e poi medici e infermieri. Non c’è cupezza. Un ospedale è una grande fabbrica in cui ognuno ha un ruolo.” Così Mattia Torre descriveva la sensazione che si ha nell’entrare in ospedale nel suo libro La linea verticale diventato serie tv su RAIplay. L’esperienza dell’ospedale è sempre estraniante per chi ci entra. Si tende a pensare che il proprio problema riceverà un trattamento speciale, visto la portata emotiva che ha per ogni singolo. Ci si scontra, nel bene e nel male, con la capacità umana ed emotiva dei professionisti che ci assistono.

In Italia le percentuali di obiettori sono piuttosto alte, variano di regione in regione ma arrivano a toccare percentuali importanti come il 96,4% in Molise, l’88% in Basilicata, l’ 83,2% in Sicilia e l’85,2% a Bolzano (dati del 2019). Questo aspetto complica e rallenta l’iter per realizzare l’IVG nei termini di legge. Le cause per cui un medico sceglie di fare obiezione sono diverse, dall’obbedienza a un credo religioso a più opportunistici motivi di carriera. Un grande problema al quale il nostro sistema, per come è pensato oggi, non dà un concreto rimedio è la presa in carico della paziente per tutta la durata del processo. Dal certificato di gravidanza all’effettiva operazione la paziente incontra sempre medici diversi, non c’è nessuna figura che l’accompagni e le dia assistenza, anche rispetto al carico emotivo di un’esperienza così delicata, che spesso la donna si trova a vivere in solitudine. Nel caso si opti per l’aborto farmacologico, inoltre, la donna deve affrontare da sola anche gli aspetti più fisici del processo, quali l’espulsione dell’embrione, che la donna spesso non viene adeguatamente preparata a gestire. Quell’insieme di luoghi comuni e mistificazioni che vedono la gravidanza come massima aspirazione di una donna, la casa come nido d’amore, la famiglia come luogo di realizzazione affettivo e sociale, trovano spesso sostegno nel personale medico che dovrebbe assistere la donna in ospedale e che spesso si mette nella posizione di giudicare la scelta di abortire come una vergogna, una sciocchezza, qualcosa che si sa benissimo come evitare. Non c’è protezione per la donna, la cura e la capacità umana sono delegate alla sensibilità del personale medico che incontrerà.

Nel 1963 la scrittrice francese Annie Ernaux rimase incinta. All’epoca, non solo l’aborto era illegale, ma era assolutamente impossibile « immaginare che un giorno le donne avrebbero potuto liberamente decidere di interrompere una gravidanza. E, come al solito, era impossibile determinare se l’aborto era proibito perché era un male o se era un male perché era proibito. Si giudicava in base alla legge, non si giudicava la legge». Annie aveva ventidue anni, stava studiando all’università, veniva da una famiglia modesta, portare avanti la gravidanza non era un’opzione. Non trova medici disposti ad aiutarla, tramite una rete di conoscenze dell’università le viene indicata una donna a Parigi che arrotondava il suo stipendio da infermiera praticando aborti clandestini in casa. Una fabbricante d’angeli, secondo la poesia dei modi di dire popolari. Raccoglie quest’esperienza in un libro, L’Evento, che riesce a scrivere solo quarant’anni dopo. Il racconto comincia però con un fatto più recente e apparentemente slegato: in una sala d’attesa di un ambulatorio Annie scopre con sollievo di non essere sieropositiva. Il cortocircuito tra i due episodi illumina una questione di fondo: l’aborto è un fatto connesso con la sfera sessuale della donna, prima ancora che con il tema della riproduzione e della maternità, e partecipa di quel circolo che continua a legare piacere/sesso/colpa/vergogna. Era il 1964, oggi è senz’altro diverso ma – scrive Annie Ernaux – «che la clandestinità in cui ho vissuto quest’esperienza dell’aborto appartenga al passato non mi sembra un motivo valida per lasciarla sepolta». Anche oggi molte donne vivono l’aborto come qualcosa di cui doversi vergognare; anche oggi molte donne vivono l’aborto in silenzio; anche oggi le donne si trovano a farsi umiliare o a rincorrere i tempi o a cercare un ospedale dove la legge sia rispettata. Anche oggi succede che alcune donne si trovino a dover ricorrere all’aborto clandestino.

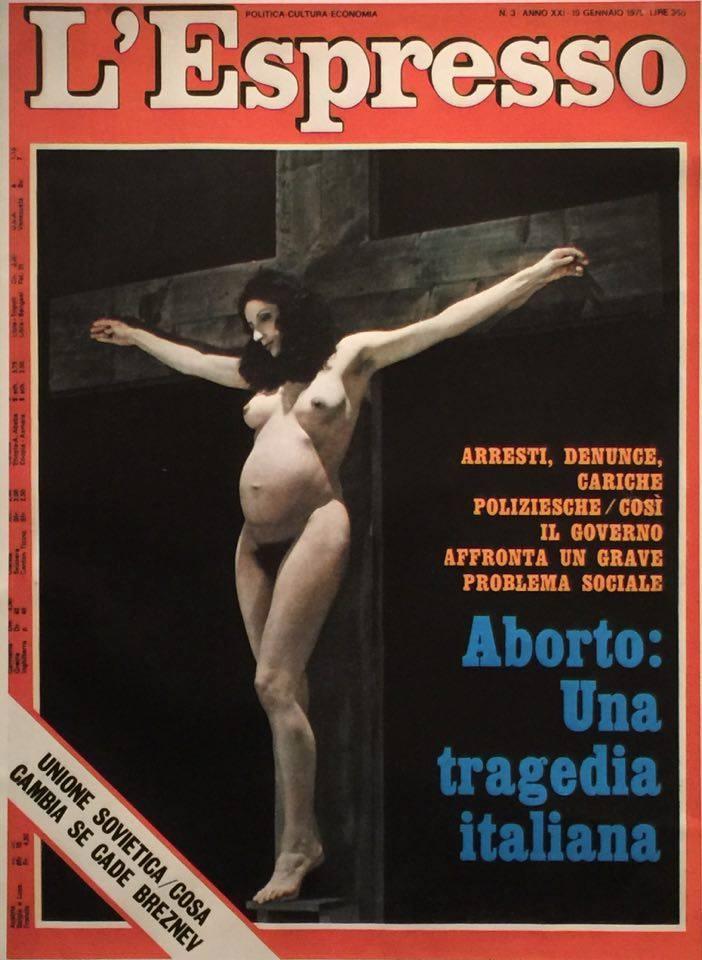

Prima del 1978 l’interruzione volontaria della gravidanza era considerata un reato, con sanzioni sia per chi procurava l’aborto che per la donna che si sottoponeva alla pratica. Gli aborti venivano praticati ugualmente da medici, ostetriche, infermiere, ma in assoluta clandestinità. Nel 1975 la Corte costituzionale aveva depenalizzato il cosiddetto aborto terapeutico, stabilendo un punto fondamentale per gli sviluppi successivi: « non può esistere equivalenza fra il diritto, non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare ». Oltre all’esplosione del movimento femminista e al clima di fermento legato alle battaglie per i diritti civili che hanno segnato l’inizio degli anni Settanta, ci furono alcuni fattori determinanti che prepararono il terreno per la definitiva depenalizzazione dell’aborto nel 1978. Nel 1973, negli Stati Uniti d’America, una storica sentenza della Corte suprema collocò il diritto di aborto all’interno del diritto alla privacy, negando lo statuto di persona al feto. Venne dunque sancito il diritto della libera scelta della donna sulla propria sfera di intimità. A livello nazionale, invece, giocò un ruolo determinante il disastro ambientale di Seveso. Il 10 luglio del 1976, in seguito ad un incidente accaduto all’Icmesa, industria chimica di proprietà svizzera che operava a Meda, si verificò la fuoriuscita di una nube di diossina che investì una grande area a nord di Milano. La diossina è una sostanza tossica in grado di provocare effetti di alterazione dei feti. Il ministero della Giustizia autorizzò allora le interruzioni di gravidanza, pur in assenza di una legge. Il 22 maggio 1978 venne approvata la legge 194, il cui impianto normativo non riconosce formalmente l’autodeterminazione della donna, ma sposa un’impostazione di carattere sanitario: « Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito ».

La legge 194 è frutto di un complicato compromesso tra istanze diversissime che, nonostante questo equilibrio precario, è riuscita a resistere negli anni ad attacchi e a richieste di abrogazione. Nonostante non operi con l’espresso intento di garantire la volontà della donna ma la sua salute, è stato uno strumento che ha consentito a centinaia di migliaia di donne di scegliere se e quando diventare madri. La 194 è un buon punto di partenza, ci dice una delle ginecologhe che abbiamo intervistato. Mette al primo posto la salute psico-fisica della donna e permette di effettuare aborti anche oltre la 13° settimana, se sussistono motivazioni psichiatriche, che vengono documentate tramite apposito colloquio. Resta la difficoltà della procedura e la possibilità che alcuni medici o strutture facciano ostruzionismo. C’è ancora molto lavoro da fare, in termini di tutela della donna e di rispetto della sua volontà: non c’è possibilità per la donna di scegliere se assistere o meno alla prima ecografia (dove, ad esempio, con le moderne tecnologie è possibile sentire il battito già dalle prime settimane, con conseguente forte impatto psicologico sulla paziente), non c’è protezione da ambienti ospedalieri sfavorevoli, non è pensata un’adeguata assistenza nel percorso. Neanche a parlare dell’accesso per donne straniere in condizioni economiche più sfavorevoli – la clandestinità di questa procedura in Italia ha percentuali vergognosamente alte.

D’altro canto l’altra ginecologa insiste sul fatto che la 194 non debba essere toccata. Ancora troppe persone – e molto spesso uomini – si sentono in diritto di pontificare sulla scelta della donna e qualsiasi modifica possa essere apportata a questa legge, che per come è stata scritta riesce comunque a fornire delle tutele di base, rischierebbe di condannarci a un enorme passo indietro.

Sulla legge 194 il dibattito è ancora aperto. Il periodo di pandemia ha condizionato negativamente la possibilità di accesso per una donna che voglia rivolgersi a un centro per l’interruzione volontaria di gravidanza. Molto centri sono rimasti chiusi e non hanno offerto servizi. Nell’impossibilità di effettuare un’interruzione di gravidanza in modo legale, le donne possono ricercare altri metodi, pericolosi per il loro stato di salute.

L’associazione ProChoice ha inviato una lettera al governo per richiedere delle variazioni alla 194, per permettere l’accesso all’IVG in condizioni di sicurezza, anche durante l’emergenza Sars-Cov-2.

In piena fase 2 il collettivo femminista Non una di meno è sceso in piazza il 22 maggio per chiedere la piena applicazione della 194, l’eliminazione della settimana di riflessione e una maggior presa in carico delle necessità della donna in ospedale.

Non si è ancora affermata a livello sociale e politico una certezza univoca sul diritto della donna ad autodeterminarsi. Questo diritto è ancora troppo pensato come condizionale, dipendente da altri fattori. Il corpo della donna resta un terreno ambiguo, tra forno riproduttore e soggetto con diritto di scelta. Ambedue le ginecologhe intervistate ci hanno raccontato come sia esperienza comune che, alla prima visita, alla domanda se la paziente abbia avuto gravidanze precedenti la risposta è molto spesso no. Fino a che non viene chiesto se ci sono stati aborti spontanei o interruzioni di gravidanza: “Sono considerate gravidanze anche quelle?” è la risposta. L’aborto è ancora percepito come una non nascita, lo spettro della non vita, piuttosto che una libera scelta. Le donne stanno trovando finalmente dei canali dove potersi confrontare liberamente, nei forum e nelle pagine facebook in cui si scambiano le loro esperienze. Se è vero che il personale medico è poco preparato nell’accogliere le loro richieste e la loro presa in carico, come affrontare il sovraccarico emotivo di un tabù che sembra voler essere rimosso più che accolto?