Il 14 maggio del 1948, con un giorno d’anticipo sulla scadenza del mandato britannico, David Ben Gurion proclama la nascita dello Stato di Israele, leggendo la dichiarazione d’indipendenza. Immediatamente gli Stati Uniti dell’allora presidente Truman riconoscono l’esistenza del nuovo stato, seguiti a ruota dall’Unione Sovietica.

Nel giro di poche ore Israele viene attaccato dalle principali forze della Lega Araba, che nonostante la superiorità numerica vengono sconfitte portando alla firma di un armistizio che permette al paese ebraico di tracciare i propri confini su una porzione di territorio che comprende circa il 78% della Palestina mandataria. Le linee di confine tracciate diverranno note come Green line, e la striscia di Gaza e la Cisgiordania vengono occupate rispettivamente dall’Egitto e dall’allora Transgiordania.

In realtà, era da tempo già in corso da diverso tempo un conflitto nella Palestina mandataria, con la contrapposizione tra la comunità palestinese e l’Yishuv, la comunità ebraica giunta nella “Terra di Israele” a diverse ondate dalla fine dell’Ottocento, grazie alla spinta del movimento sionista. La nascita dello Stato di Israele è quindi un evento che va collocato all’interno di un quadro storico ben preciso e che rappresenta l’apice di un processo che si era innescato nei decenni precedenti al 1948.

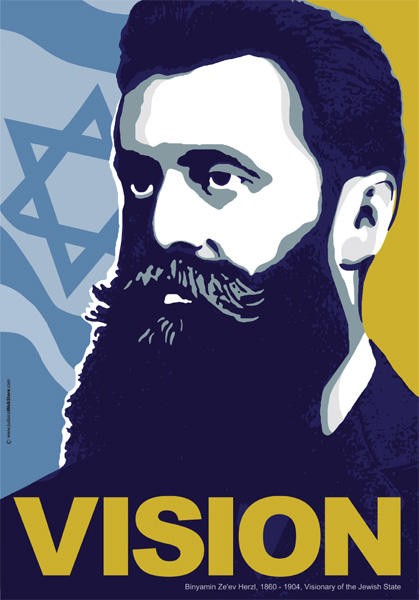

A partire da fine ‘800 in molti stati europei cresce e prolifera un diffuso sentimento antisemita. In questo contesto nel 1896 Theodor Herzl, un giornalista ungherese, dopo aver assistito al processo contro il capitano francese Alfred Dreyfus, ingiustamente condannato per spionaggio, pubblica Der Judenstaat (Lo Stato ebraico). Nel suo libro Herzl formula il progetto per costituzione di una società nazionale ebraica, attraverso un’immigrazione pianificata. La premessa dalla quale Herzl parte è che l’assimilazione degli ebrei nei vari stati europei non avrebbe costituito la soluzione al problema dell’antisemitismo, ed era invece necessaria la creazione di uno Stato degli ebrei.

L’anno successivo, nel 1897, si tiene a Basilea il primo Congresso Sionista, in cui viene stilato un programma che ha come obiettivo “la creazione di una sede nazionale garantita dal diritto per il popolo ebraico in Palestina”. Uno strumento cruciale era identificato nel “ripopolamento”, e quindi, come detto, in un’immigrazione pianificata a supporto dei piccoli insediamenti ebraici già presenti in Palestina.

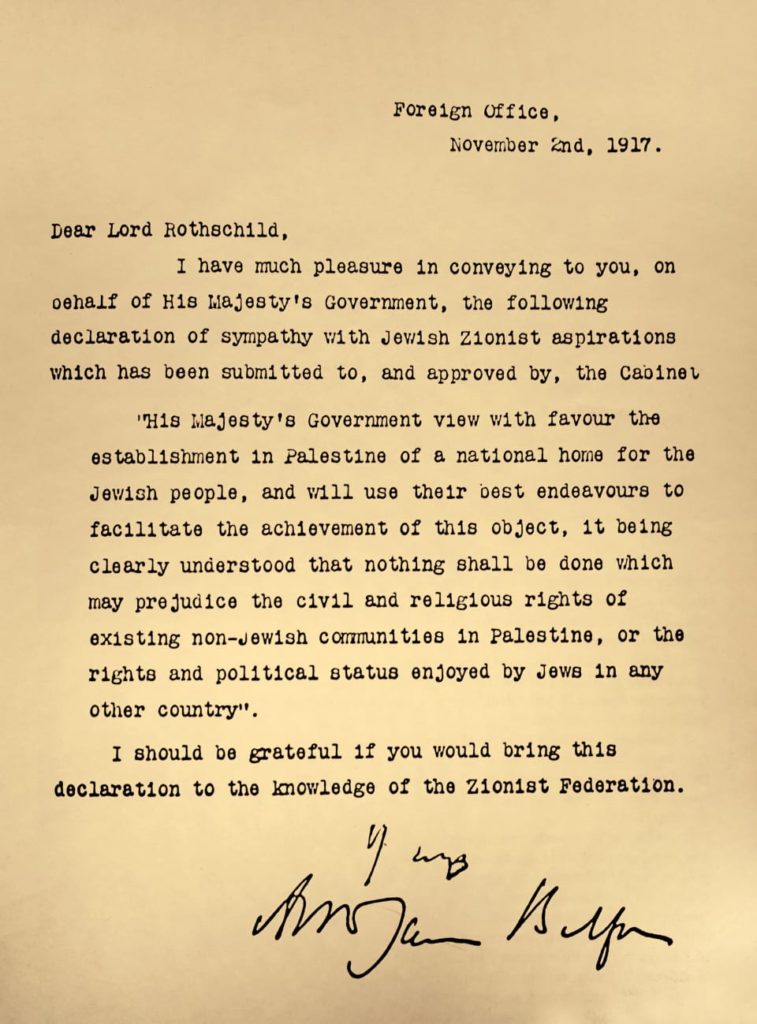

Un secondo momento determinante all’interno del processo in questione è la dissoluzione dell’Impero ottomano e, parallelamente, la firma degli accordi Sykes–Picot con cui, a guerra ancora in corso, Francia e Gran Bretagna divisero la regione mediorientale in zone di influenza. L’avvento dei britannici, a fine 1917, segnò la fine della presenza ottomana in Palestina e l’inizio del mandato inglese. Una delle direttrici dell’azione di britannica nella regione fu il riconoscimento della rilevanza dell’insediamenti sionisti. Da parte inglese, questo atteggiamento rispondeva ad un preciso calcolo diplomatico che puntava a “ingraziarsi” le comunità ebraiche presenti in Russia e negli Stati Uniti, in un momento particolare come quello delle ultime fasi della guerra. Si giunse così alla “dichiarazione Balfour”, una lettera di intenti firmata dal titolare del Foreign Office Arthur Balfour e indirizzata a Lord Rothschild, principale rappresentante della comunità ebraica inglese, in cui si esprimeva, “a nome del governo di Sua Maestà”, il favore per la costituzione in Palestina di “un focolare nazionale del popolo ebraico”. Si tratta della prima presa posizione ufficiale di un governo europeo a favore del movimento sionista.

Nella regione palestinese nel 1918 vivevano circa 800.000 persone, di cui 650.000 musulmani a fronte di 80.000 cristiani e appena 60.000 ebrei. A partire dagli anni ’20 tuttavia si ebbero diverse alyià, ondate migratorie, che si intensificarono negli anni ’30, con il consolidamento in Europa del nazifascismo, e portarono ad un rapido cambiamento negli equilibri demografici dell’area. Al rafforzamento degli insediamenti sionisti si accompagnò una crescita del nazionalismo arabo, che portò ai primi moti arabi di insofferenza verso la crescente comunità ebraica. Un ulteriore fattore di rottura fu fatto dall’evoluzione economica: se da un lato l’yishuv conobbe un vero e proprio decollo economico, gli arabi soffrirono fortemente gli effetti della crisi del ’29 e il crollo dei prezzi agricoli. Il kibbutz era uno degli elementi fondamentali nello sviluppo degli insediamenti ebraici. Si tratta di una forma associativa di lavoratori volontari, basata su regole egualitarie, sul concetto di proprietà collettiva e con una forte carica ideologica socialista.

I tempi erano maturi per “la grande sollevazione” araba del 1936, che durò tre anni e che si aprì con uno sciopero generale di 6 mesi. Si arrivò ad una frattura insanabile tra le parti, e se dal lato inglese emerse chiaramente che il mandato in Palestina non avrebbe avuto vita lunga, la comunità ebraica a partire dal 1939 rafforzò fortemente la componente militare. Proprio nel 1939, gli inglesi, cercando di venire incontro alle richieste arabe, adottarono un “Libro bianco” con cui si limitava la possibilità di ingresso in Palestina e si rifiutava il principio di spartizione della terra tra le due comunità.

Il secondo conflitto mondiale cambiò le carte in tavola. Se da un lato, grazie all’importanza logistica assunta nel corso della guerra, la Palestina era ora una terra in pieno sviluppo, con vie di comunicazione, trasporti e un solido settore industriale, la Gran Bretagna era invece uscita sfiancata dagli anni di conflitto, e il nuovo profilo geopolitico che emergeva dal secondo dopoguerra destinava ad un rapido tramonto gran parte delle colonie su cui Londra aveva investito negli ultimi decenni. Emergeva inoltre la necessità di trovare una sistemazione al problema dei profughi. I britannici scelsero infine di deferire alle Nazioni Unite la soluzione del problema.

Venne quindi stabilita la creazione dell’UNSCOP (United Nations Special Commitee on Palestine). Gli undici membri della commissione non arrivarono ad una posizione unitaria , e ancora una volta ebbe un peso decisivo la consapevolezza, questa volta da parte del presidente americano Truman, dell’importanza del sostegno della comunità ebraica presente nel proprio paese. L’ago della bilancia fu quindi fatto pendere a favore delle spartizione della terra, ipotesi avversa alla componente araba. Il 29 novembre 1947 l’Assemblea generale della Nazioni Unite emise quindi la risoluzione 181, che prevedeva la soluzione che formalmente è in vigore tutt’ora, ovvero la creazione di due Stati separati. La porzione di terra assegnata alla comunità ebraica era decisamente alta e pari al 54% del totale, mentre veniva istituita una zona a regime internazionale che comprendeva le aree di Gerusalemme e Betlemme.

Il voto favorevole alla spartizione della terra fu il preludio allo scontro armato. I britannici rimasero passivi di fronte all’escalation di violenze, dimostrando la totale mancanza di una exit strategy dal mandato in Palestina. Il vuoto di iniziativa politica britannica venne così riempito dal ricorso ad un conflitto armato tra le due parti, con una vera e propria guerra civile che ebbe inizio poco dopo l’adozione della risoluzione 181. In questi mesi le forze armate sioniste conobbero una revisione dei loro organismi interni, e l’organizzazione paramilitare dell’Haganah assunse un ruolo cruciale divenendo l’embrione del futuro esercito di Israele.

Si giunse così alla proclamazione dello Stato di Israele, avvenuta in un contesto di accesa conflittualità tra i diversi paesi arabi, divisi tra di loro sulla necessità di scendere o meno a patti con i britannici, e che nel giro di pochi giorni proiettò il conflitto su scala regionale. E così, se ogni anno in Israele si festeggia l’Indipendenza nello Yom Ha’Azmaut, che corrisponde al quinto giorno del mese di ljar e che nel 1948 coincideva con il 14 maggio, di riflesso proprio il 15 maggio per la comunità palestinese e araba in generale è noto come il giorno della Nakba, “la catastrofe”, data scelta convenzionalmente nel 1998 da Yasser Arafat per ricordare l’esodo palestinese avvenuto tra il 1947 e il 1948, a cavallo della nascita di Israele.

Si stima che, in diverse ondate, tra il 1947 e il 1950 più di 700.000 palestinesi fuggirono, evacuarono o furono costretti con la forza a lasciare la propria terra e le proprie case. La condizione di profughi per i palestinesi divenne di fatto uno status permanente, non trovando nessuna patria disponibile ad accoglierli. Nel 1949 venne istituita l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), che, ad oggi, fornisce soccorso ad oltre 5 milioni di rifugiati palestinesi che vivono in Libano, Giordania, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

Il 1948 segnò quindi la nascita dei “rifugiati” come categoria fondamentale del conflitto israelo-palestinese. L’unica prospettiva divenne quella di andare a stabilirsi nei campi profughi, spesso situati alla periferia delle principali città mediorientali, dove di fatto si crearono dei quartieri permanenti.

Parallelamente, il giovane Stato di Israele riuscì ben presto a consolidarsi, grazie all’ampio riconoscimento internazionale e a nuove ondate migratorie, in parte dovute all’ondate di proteste che si scatenarono negli stati arabi nei confronti delle comunità ebraiche e che contribuirono all’emigrazione di un gran numero di persone. Con la Legge del ritorno ogni ebreo divenne un potenziale cittadino israeliano, mentre per gli arabi l’acquisizione della cittadinanza era vincolata alla nascita, alla residenza o alla naturalizzazione. Tra il 1948 e il 1966, inoltre, più di un milioni di ettari di terra passarono in mani ebraiche grazie all’Absentee Property Law. Nel nuovo stato, che non si dotò mai di una Costituzione scritta, il potere era saldamente in mano alla sinistra riformista, con il partito laburista che per circa 30 anni esercitò un’indiscussa egemonia, coerentemente con l’impronta socialista garantita almeno inizialmente dall’esperienza dei kibbutz. L’esercito del nuovo stato crebbe molto rapidamente, e già alla fine del 1948 si registravano oltre 100.000 effettivi.

La nascita di Israele, un paese che ancora oggi supera di poco i 10 milioni di abitanti, rappresenta senza dubbio un evento spartiacque nella storia di tutto il Medio Oriente e determinerà un cambiamento radicale negli equilibri geopolitici a livello regionale e forse addirittura globale. Le vicende successive al maggio del 1948 possono sinteticamente essere divise in due fasi.

Una prima fase è quella dei conflitti, che vedono la contrapposizione tra Israele e i paesi arabi della regione a patrocinio della causa palestinese. Figura di spicco sul fronte arabo fu in questo senso il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, punto di riferimento per tutti i movimenti nazionalisti della regione e promotore del panarabismo, che sosteneva apertamente le azioni di lotta armata palestinese. Nasser fu protagonista del conflitto di Suez nel 1956 e della guerra dei sei giorni nel 1967, in seguito alla quale Israele raggiunse la propria massima estensione territoriale, arrivando ad occupare la penisola del Sinai, Gaza, le alture del Golan e la Cisgiordania, e che diede vita ad una seconda e massiccia ondata migratoria di rifugiati palestinesi.

Altra figura di spicco nel sostegno alla causa palestinese fu quella di Hafiz al-Assad, presidente della Siria tra il 1971 e il 2000 (anno della sua morte) ed esponente del partito panarabo Ba’ath, che fu impegnato nell’ultimo grande conflitto, la guerra dello Yom Kippur del 1973.

A fare da contraltare al supporto internazionale dei paesi arabi, spesso mosso da interessi geopolitici, si ebbe lo sviluppo all’interno dei campi profughi palestinesi dell’idea di una contrapposizione diretta ad Israele, senza passare per la mediazione degli stati, avente come modello l’azione diretta dei fedayyin. Emerse così la figura di Yasser Arafat, un giovane ingegnere che nutriva scarsa fiducia per i paesi arabi e credeva che i palestinesi dovessero “fare da sé”. Nacque così nel 1959 al Fatah, “Movimento di liberazione palestinese”, che chiedeva non solo la riconquista della patria ma anche una rigenerazione morale dell’orgoglio della società araba. Nel 1964, inoltre, in risposta al tentativo israeliano di incanalare le acque del fiume Giordano a proprio favore, venne creato l’OLP, “Organizzazione per la liberazione della Palestina”, per garantire l’unità degli interessi palestinesi. I quadri dirigenti dell’OLP, di cui lo stesso Arafat fu presidente dal 1969 alla sua morte, nel 2004, furono costretti a cambiare ripetutamente città. Stabilitisi in un primo momento ad Amman, si spostarono a Beirut dopo i tragici eventi di settembre nero, e con lo scoppio della guerra civile libanese furono in seguito costretti a riparare a Tunisi nel 1982. Proprio a Tunisi, nel 1988, il braccio destro di Arafat, Khalil al-Wazir, venne ucciso in un raid del Mossad, voluto e organizzato dal futuro premier israeliano Ehud Barak.

La seconda fase della storia dello Stato di Israele è invece caratterizzata dal ricorso ad accordi e conferenze di pace, e venne inaugurata nel 1978 con gli accordi di Camp David. Uno dei fattori di svolta fu il cambio di presidenza in Egitto, con la morte di Nasser nel 1970, l’arrivo al potere di Anwar al-Sadat e il conseguente spostamento verso l’orbita statunitense. La firma nel 1978 degli accordi di Camp David da parte del presidente egiziano e dal premier israeliano Menachem Begin rappresenta un momento storico anche perché costituisce, indirettamente, il riconoscimento da parte di un paese arabo dell’esistenza di Israele. Ciò che infatti aveva caratterizzato la prima fase dell’esistenza del nuovo Stato ebraico era proprio il mancato riconoscimento diplomatico da parte del blocco compatto dei paesi arabi. Con questi accordi, il Sinai venne restituito all’Egitto e si proclamò l’impegno per la creazione di autorità autonoma a Gaza e in Cisgiordania.

Un ulteriore tentativo di trovare una soluzione alla disputa si ebbe con la firma degli accordi di Oslo nel 1993, che ribadivano il concetto “terra in cambio di pace”, formulato per la prima volta con risoluzione 242 che aveva messo fine alla guerra dei Sei Giorni, e riconoscevano il diritto della popolazione locale all’autogoverno attraverso l’istituzione di un’Autorità nazionale palestinese. Nell’accordo non venivano date soluzioni al problema di Gerusalemme o al destino dei profughi, mentre Cisgiordania e Gaza venivano divise in tre zone in base al controllo esercitato su di esse. Si sperava così innescare il processo di pace, la cui effettiva esecuzione venne ulteriormente messa in dubbio dall’omicidio del premier israeliano Yitzhak Rabin, promotore degli accordi e vincitore nel 1994 del Nobel per la pace, per mano di uno studente di estrema destra nel 1995. La successiva vittoria alle elezioni politiche di Benjamin Netanyahu, leader del partito Likud, spostò pressoché definitivamente verso destra il baricentro della politica israeliana, rendendo ancor più difficile la definizione di un accordo tra le parti.

Sul fronte palestinese, uno dei principali problemi è quello dell’effettiva rappresentanza della popolazione nelle istituzioni. In un contesto frammentato, forse, si sarebbe dovuto lasciare maggiore potere ai sindaci e alle autorità locali, mentre l’effettiva capacità dell’Autorità Nazionale di farsi portatrice degli interessi locali solleva più di una perplessità.

In questo quadro, a partire dal 1987 si è inserito un nuovo attore politico, Hamas (“ardore”, ma anche acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamyia, “Movimento di resistenza islamica”), soggetto che di fatto nasce come costola della Fratellanza musulmana in occasione dello scoppio della prima intifada (“sollevazione”) e che si dota fin da subito di un braccio armato con le Brigate al Qassam. Dopo un lungo dibattito interno tra favorevoli e contrari, nel 2006 Hamas, la cui presenza è particolarmente forte a Gaza, ha partecipato alle elezioni per il Parlamento dei Territori, conseguendo una netta vittoria e mettendo fine allo storica prevalenza di Fatah, in difficoltà anche per la morte del fondatore e leader storico Yasser Arafat.

La veloce ascesa al potere di un gruppo vicino all’Islam radicale, che opera attraverso una rete di organizzazioni caritative e assistenziali e che ha una forte presenza sia all’estero sia tra i detenuti delle carceri israeliani, non può che essere visto come sintomatico dell’incapacità cronica, di entrambe le parti, di dare risposte credibili ad una popolazione stremata da anni di conflitti e condizioni di vita precarie.

Proprio in occasione del 70esimo anniversario della Nakba, nel 2018, Hamas e altre forze politiche palestinesi hanno indetto la “Marcia del ritorno”, una serie di manifestazioni al confine tra Israele e Striscia di Gaza, iniziate il 30 marzo, per ricordare l’esproprio da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea, nel 1976, e che avrebbero raggiunto il culmine proprio il 15 Maggio, a rappresentare idealmente il ritorno dei palestinesi alle terre da cui sono stati allontanati nel 1948. Le manifestazioni sono poi proseguite per oltre un anno. Il bilancio di vittime tra i palestinesi è stato altissimo, soprattutto nella popolazione tra i 18 e i 30 anni, con l’esercito israeliano che ha aperto il fuoco contro i manifestanti che lanciavano sassi e bottiglie molotov.

In tempi recenti, l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump ha segnato un netto riavvicinamento tra USA e Israele, dopo il raffreddamento nei due mandati di Barack Obama. La decisione di spostare l’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e la presentazione del “deal of the century “ – che ha incontrato la strenua opposizione palestinese – hanno inaugurato una nuova fase della politica estera americana in Medio Oriente, volta a consolidare le relazioni con Israele anche in ottica anti-iraniana. Sempre in questa ottica, si è di recente assistito a un timido avvicinamento tra lo stato ebraico e i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (in particolare l’Arabia Saudita), con i quali, tuttavia, non si è mai giunti all’avvio di vere relazioni diplomatiche. Per contro, se da un lato i rapporti con la Russia sono buoni, con numerose visite di Putin in Israele e reciproci interessi nella vendita di armi e nello sviluppo tecnologico, le relazioni con l’Unione Europea sono meno stabili: al permanere di interessi commerciali e di ottimi rapporti con i singoli Stati europei si accompagna infatti la condanna da parte dell’Unione degli insediamenti in Cisgiordania, con varie risoluzioni adottate dalla Commissione.

La perenne percezione di una condizione di insicurezza ha spinto Israele, negli anni, a far passare in secondo piano l’originaria impalcatura socialista dello Stato e a puntare invece su una forte militarizzazione, sull’intensificazione della costruzione di colonie in Cisgiordania (contraria al diritto internazionale) e sulla centralizzazione del tema demografico. D’altro canto, il “piano del secolo” dell’amministrazione Trump appare, secondo molti, un tentativo da parte americana di rimettere nelle proprie mani ogni possibile soluzione alla questione israelo-palestinese. Non tanto, dunque un piano fatto per essere applicato, ma un modo per riportare la questione nella mani americane. Il nuovo governo israeliano, ancora una volta guidato da Benjamin Netanyahu (che presto sarà costretto a presentarsi in tribunale a rispondere alle accuse di corruzione) in alternanza con l’ex avversario Benny Gantz, ha comunicato di voler procedere in maniera definitiva ed unilaterale all’annessione dell’intera Cisgiordania (West Bank, cioè la sponda occidentale del fiume Giordano), in violazione dei trattati di pace con Giordania ed Egitto, con il via libera dell’amministrazione americana. Da parte della Lega Araba, delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea è stata espressa una ferma opposizione all’annessione, e il tentativo di colpo di mano rischia di avere gravi conseguenze sui fragili equilibri della regione. Proprio negli scorsi giorni la visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Israele per dare la benedizione all’insediamento del nuovo governo Netanyahu-Gantz e definire i dettagli dell’annessione di una prima parte della Cisgiordania, che dovrebbe iniziare l’1 luglio, ha scatenato proteste e disordini che hanno causato due giovanissime vittime tra i palestinesi e la morte di un soldato israeliano.