In fondo all’Adriatico selvaggio / si apriva un porto alla tua infanzia […].

Era un piccolo porto, / era una porta aperta ai sogni.

Umberto Saba – In fondo all’Adriatico selvaggio

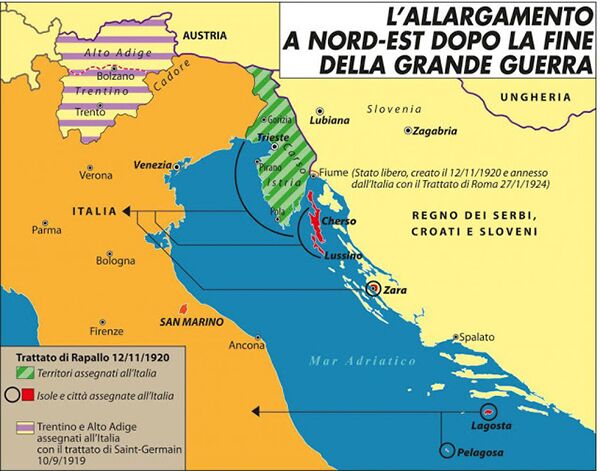

Le origini storiche della questione giuliana si possono far risalire al termine della Prima Guerra Mondiale, in seguito al crollo degli Imperi plurinazionali e all’affermazione del principio nazionale. L’Italia aveva annesso l’Istria e la Venezia Giulia, inglobando popolazioni di diversa etnia, soprattutto sloveni e croati. Nel 1918, dalle ceneri dell’Impero austro-ungarico, era nato il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che nel 1920 firmò con l’Italia il Trattato di Rapallo, con il quale le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa, e la città di Zara venivano cedute all’Italia, mentre Fiume diventava una cità-stato indipendente. Tuttavia, le nuove acquisizioni territoriali non soddisfacevano le aspettative. La definizione del confine orientale risultava tutt’altro che risolta e si preparava a diventare uno dei cavalli di battaglia del nascente movimento fascista, che si era autoproclamato unico interprete legittimo delle istanze dei reduci e di chi era stato più danneggiato dalla Grande guerra. Nei territori dell’Istria e della Venezia Giulia, infatti, il fascismo attecchisce prestissimo e con molto entusiasmo. La retorica nazionalista impazza, si parla di razza slava come «inferiore e barbara», gli slavi in territorio italiano sono oggetto di violenze e rappresaglie.

Il governo italiano iniziò una italianizzazione forzata delle nuove province, portata all’esasperazione durante il Fascismo. Dal 1923 si inasprisce la politica di assimilazione e di bonifica integrale della presenza dei gruppi nazionali sloveno e croato da parte del governo fascista, che impone con la forza nomi italiani a tutti i territori assegnati all’Italia, anche dove un nome italiano non esisteva; si ordina l’uso esclusivo della lingua italiana; vengono rimossi tutti gli insegnanti croati e sloveni e sostituiti da insegnanti italiani; i preti di nazionalità slovena e croata vengono allontanati dalle parrocchie; gli organi di stampa in lingua slovena e croata vengono sequestrati e liquidate le casse rurali.

L’8 settembre 1943 viene annunciato l’armistizio tra l’Italia e le forze alleate: i rapporti di forza si capovolgono. Nei giorni immediatamente seguenti, lo Stato indipendente croato proclama l’annessione di Istria e Dalmazia, mentre le truppe tedesche invadono la Venezia Giulia. Cominciano i primi episodi di violenza e persecuzione nei confronti degli italiani. All’inizio la violenza si indirizza contro esponenti del regime e proprietari terrieri, per poi degenerare in una caccia indiscriminata contro chiunque fosse ricollegabile all’amministrazione italiana. Nei territori di Istria e Dalmazia esisteva storicamente una distinzione di classe oltre che di nazionalità: gli italiani erano borghesi, cittadini, benestanti, con un più ampio accesso all’istruzione; sloveni e croati erano in maggioranza contadini e decisamente più poveri. Nella popolazione italiana si diffonde un senso generalizzato di terrore e minaccia, comincia ad esser chiaro il progetto di sostituire il potere italiano con un contro-potere popolare. Per i partigiani slavi e per le truppe di Tito dire italiano vuol dire fascista. Non vengono arrestati e deportati solo gli appartenenti alle forze di Polizia, ma anche membri dei CLN e italiani antifascisti ma non comunisti.

A guerra conclusa, il 24 maggio 1945, comincia a Fiume il primo esodo di massa dalla Venezia Giulia: a chi non si allinea con il nuovo regime viene concesso un lasciapassare per l’Italia, è però necessario presentare una domanda al Comitato popolare di liberazione e allegare le dichiarazioni dei beni mobili e immobili che dovranno obbligatoriamente essere lasciati in città o presso la Banca centrale jugoslava.

La definizione del confine orientale occuperà a lungo le potenze internazionali anche dopo la fine del conflitto mondiale. L’Italia scontava a livello internazionale la colpa di aver portato il Fascismo in Italia, la classe politica non aveva interesse a esporsi per gli italiani di Istria e Dalmazia, che venivano visti dall’opinione pubblica come reazionari fascisti. Nel 1947 la Conferenza di pace di Parigi assegna Istria, Dalmazia e il sobborgo jugoslavo di Gorizia (Nova Gorica) alla Jugoslavia. Agli italiani che abitavano in Istria fu data la possibilità di scegliere la nazionalità italiana o l’assimilazione nella nuova Repubblica federale di Jugoslavia. Il 27 gennaio 1947, a Pola, inizia ufficialmente l’esodo, come previsto dal piano elaborato dal governo italiano in accordo con il governo jugoslavo. Il piroscafo Toscana parte con a bordo 917 persone, compirà 12 viaggi tra Pola e Venezia e tra Pola e Ancona. L’esodo prosegue fino alla fine dell’aprile 1956, le terre d’Istria si svuotano della presenza italiana che costituiva i due terzi della popolazione residente prima della guerra. Il trattato del 1947 dava agli esuli delle garanzie, quali il trasferimento dei beni mobili e dei fondi bancari e la possibilità di vendere gli immobili prima di lasciare i territori di nascita. Tali garanzie non furono mai rispettate. La questione non è stata mai risolta a livello diplomatico, come dimostrano il memorandum di Londra del 1954 e il definitivo trattato di Osimo del 1975, che porrà fine alle controversie sul confine orientale, disegnandolo infine come noi oggi lo conosciamo.

Nel 2004 il Parlamento italiano all’unanimità ha istituito il Giorno del Ricordo come solennità civile nazionale della Repubblica. Ogni anno il 10 febbraio, giorno della firma del Trattato di pace nel 1947, si celebra la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati costretti ad abbandonare le loro terre dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Iugoslavia a seguito della sconfitta dell’Italia nella Seconda guerra mondiale.

Il racconto dei fatti legati alla storia del confine italo-jugoslavo è sempre stato inquinato da una necessità di dare una lettura politica. I profughi giuliano-dalmati sono stati resi invisibili perché era scomodo occuparsi di loro in un’Italia che voleva velocemente rimuovere qualsiasi cosa la riconducesse al suo passato fascista; viceversa l’istituzione del Giorno del ricordo è stata vissuta come una vittoria della destra, la restaurazione di una memoria finalmente legittimata, anche e soprattutto in quanto memoria politica. La storiografia ci riconduce a un quadro molto più complesso di quanto non piaccia alla politica semplificare. Piuttosto che fornire macro narrazioni pacificanti, la storiografia ha preso la strada più coerente per raccontare questa complessa realtà di confine: ascoltare le storie, raccogliere i ricordi. «Le memorie sono plurali, e lo storico deve tenerle presenti un po’ tutte» avverte lo storico Alessandro Casellato. L’esodo stesso non ha avuto una memoria univoca, la fuga ha dato vita a due grandi eserciti di umanità diversamente e ugualmente vinta e disperata. Chi se n’è andato e chi è rimasto.

Come vorrei essere un albero che sa / Dove nasce e dove morirà

Sergio Endrigo – 1947

Bora. Istria, il vento dell’esilio è un romanzo a due voci, Anna Maria Mori e Nelida Milani incrociano i ricordi di una terra che non esiste più, di un mondo travolto e stravolto. Pola oggi è Croazia, ieri era Jugoslavia, l’altro ieri Italia, e l’altro ieri ancora Austria Ungheria. Fuggita da Pola da bambina, Anna Maria rinnega la propria origine istriana. Alla domanda «Dove sei nata?» risponde, quando possibile, a Firenze. Non si riconosceva nell’identità affibbiata a tutti gli istriani, accusati di essere «fascisti, nostalgici e irridentisti. Gente buona per D’Annunzio». Finché non legge un libro scritto da una che stava di là, che era rimasta a Pola, che aveva visto cambiare la città, i nomi delle strade e delle persone. E’ Nelida Milani, che qualche anno prima aveva scritto Una valigia di cartone. Anna Maria la cerca, Nelida si nega. Poi ci ripensa e le scrive, le confessa il suo «senso di estraneità ai fratelli d’Italia, è un non riconoscersi mai completamente in nessuno di voi», parla del suo esilio interno, di quanto è costato questo adattamento. Due vite parallele, parallelamente sradicate.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1998, quando sulle vicende degli italiani d’Istria gravava ancora il silenzio. Ricostruisce con nostalgia un mondo perduto, il dialetto, l’istro-veneto, simile ma non uguale a quello che si parla a Trieste, e uno strano croato usato per i pettegolezzi e le cose da non far sapere ai bambini. «Quella lingua che sarebbe stata vissuta poco dopo come quella della violenza, dell’aggressione e della paura, di cui allora si conoscevano e si utilizzavano solo diminutivi e vezzeggiativi». Il mondo comune delle due autrici si rompe quando l’esercito liberatore di Tito, l’esercito in zavate – l’esercito in ciabatte – come lo chiamavano gli italiani, entra a Pola. «I partigiani slavi, il famoso popolo dei boschi più avvezzo alla guerra che alla pace; alle armi, che alla conversazione; abituato non all’eleganza e alle formalità delle divise regolamentari, ma piuttosto alla povertà e alla sommarietà della campagna, che non avevano dimestichezza (si sussurrava, ridendo, ma con un carico indicibile di paura e di angoscia) con i sanitari Ginori dei bagni delle belle case borghesi».

I due racconti si rincorrono, un ricordo fa da controcanto all’altro. Nelide ripercorre la paradossale rigidità della burocrazia comunista, che in nome di un nuovo ordine sociale consente di rivolgersi alla bidella col termine capitalista e reazionario di signora, mentre per la professoressa, rappresentante dell’ordine costituito, l’unico termine consentito è compagna. Anna Maria racconta dei suoi spaesati genitori che cercano di costruire una nuova vita a Firenze, di un viaggio con il fidanzato italiano nelle terre della sua infanzia, i tentativi di sbrogliare il sentimento doloroso di un’identità che non si riesce a comunicare né a condividere.

Bora. Istria, il vento dell’esilio è un romanzo densamente calato in tutte le declinazioni della storia: è testimonianza, è memoria e nostalgia, è ricostruzione storica. Non è tanto una riflessione sulla necessità di riscoprire una memoria tradita, quanto piuttosto una lucida constatazione di una frattura insanabile, la consapevolezza di una rottura radicale e non ricomponibile. Questa frattura non ha impedito di andare avanti, ma questo sentimento di estraneità a se stessi ha accompagnato le due autrici sempre. E questo ci rilancia nel presente, si riallaccia all’esperienza di tutti i profughi, di ieri e di oggi.