All’interno del concetto di “casa” rientrano molti significati: un senso di appartenenza, di comunanza, di vicinanza. E un senso di solidarietà, di condivisione degli eventi. Negli ultimi due mesi di lockdown le case hanno assunto un nuovo significato: sono tornate a essere il luogo dominante della vita quotidiana, che in un certo senso ci ha portato a riconsiderarne l’importanza, riscoprendo i dettagli persi per strada nel viavai delle giornate.

Ora che lentamente ci riappropriamo del mondo esterno la casa continua a essere un crocevia del nostro vivere. È innegabile che il Covid-19 abbia dato una maggiore sensibilità alla lentezza, rallentando il ritmo della vita e amplificando il valore delle piccole cose. Il cinema di Yasujirō Ozu, recentemente riproposto anche dalla piattaforma MyMovies nella sua iniziativa #iorestoacasa, è come se racchiudesse in sé sia il senso di lentezza che ha caratterizzato questo periodo, sia quel riposizionamento del valore della “casa” nel nostro vivere quotidiano.

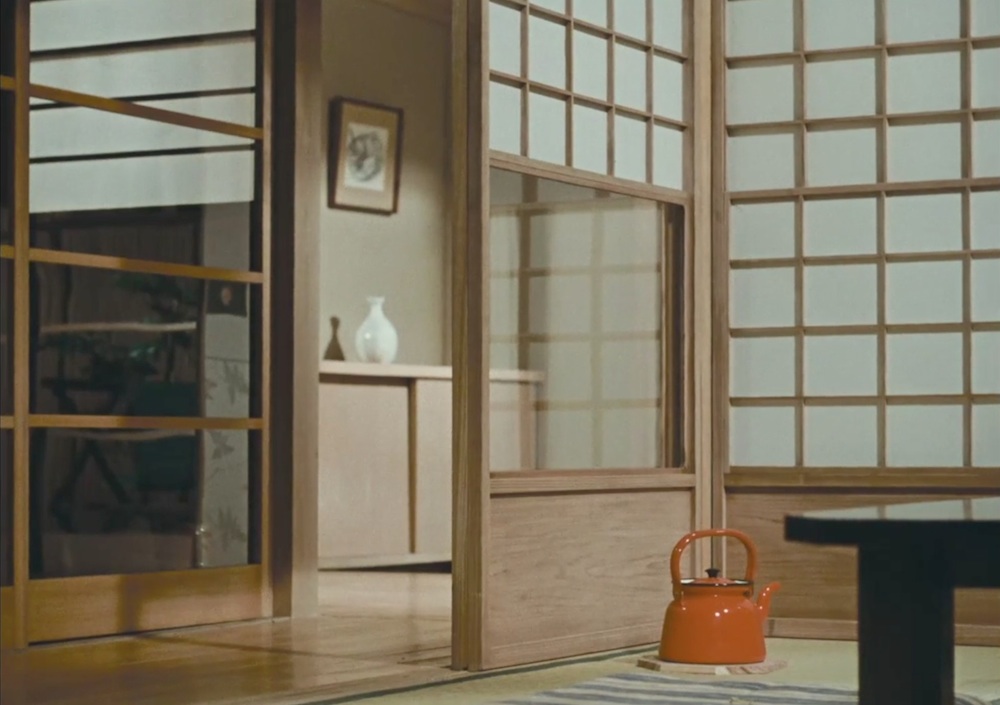

Da molti visto come un precursore dello Slow Cinema, Ozu incarna il nostro momento con i suoi lunghi piani sostenuti, l’attenzione ai dettagli, gli oggetti quotidiani che popolano il nostro spazio e che sembrano raccontare qualcosa di noi in assenza. Non a caso Ozu era profondamene restio a usare inquadrature veloci, come se andassero a togliere quel “di troppo” che è in realtà proprio ciò che racconta il quotidiano. Senza l’ordinario, il comune di tutti i giorni, non può emergere nella sua potenza il senso e il significato dell’evento, dello straordinario. È il contrasto a far risaltare i momenti salienti della nostra vita, lo scarto qualitativo che separa l’ordinario dallo straordinario.

La lentezza del cinema di Ozu passa perciò dalla quotidianità degli eventi e dai luoghi familiari. Una sorta di risacca del mare, di quiete silenziosa, con la consapevolezza che il mare potrà ingrossarsi, diventare impetuoso, non accompagnando più lo sguardo, ma obbligandoci a guardare. Viaggio a Tokyo (Tōkyō monogatari, 1953), il suo più celebre film, si avvicina a questa immagine, cullando lo spettatore con un senso di quotidianità – un diario di viaggio di una coppia anziana che va a trovare in città i figli cresciuti – per poi travolgere il senso di quiete con l’improvviso e inaspettato arrivo della morte e del lutto.

È però Tarda Primavera (Banshun, 1949) che riesce a trasmettere quell’idea di scarto che passa in maniera sottile tra il quotidiano e l’evento, tra l’ordinario e lo straordinario, e che racchiude il cuore del cinema di Ozu, facendo accostare il suo cinema alla sensibilità nei confronti della lentezza e della contemplazione portata avanti dallo Slow Cinema.

Come in tutti i film di Ozu, Tarda primavera è perfettamente riconoscibile per alcuni tratti stilistici peculiari: la presenza della macchina da presa statica e bassa, ad altezza dei tatami; l’attenzione alla costruzione di uno spazio geometrico, spesso introdotto o intervallato da inquadrature “vuote”, come fuori dal tempo, che raccontano l’ambiente nella sua essenza. Soprattutto, in Tarda primavera è la presenza di tempi morti a caratterizzare, più che in altre pellicole, la scansione del film.

La storia è molto semplice e tradizionale: una ragazza, Noriko, vive sola con il padre, rimasto vedovo. Il padre, sotto consiglio di amici, spinge lei affinché trovi marito, anche se questa non sembra interessata alla cosa. Tralasciando la tematica del film, che spesso ritorna nella filmografia di Ozu, è lo sviluppo della storia e il modo in cui emerge visivamente la dinamica emotiva dei personaggi il nucleo centrale della pellicola. Allo stesso modo, è la natura episodica del film – che fa eco alla natura episodica della realtà – a generare quel conflitto tra ordinario/straordinario che dà luogo a uno scarto: il contrasto che interrompe il flusso e pone davanti allo sguardo dello spettatore il dramma interiore del personaggi quasi senza mostrarlo, come se la sequenza di scene quotidiane, all’apparenza sconnesse tra loro – per l’appunto episodiche – facessero emergere il disagio interiore di ciò che il personaggio vive nel momento in cui ha un momento di consapevolezza.

Ci sono a proposito tre momenti che scandiscono il film, all’inizio, al centro, e alla fine. Conosciamo Noriko attraverso i suoi incontri con Hattori, una semplice amicizia che sembra nascondere un sentimento più profondo da entrambi i lati: li vediamo in bicicletta a fare un giro al mare, per poi assistere a un’interruzione del loro rapporto. È un primo binario morto: non vedremo più nulla di loro, anche se l’attesa dello spettatore potrebbe essere opposta. Di fatto, dopo esser stata invitata da Hattori a uno spettacolo teatrale, Noriko si fa da parte per evitare di complicare il rapporto di lui con la fidanzata. Basta il dettaglio di un cappello posato sulla poltrona vuota durante lo spettacolo a farci capire lo stato d’animo di Hattori.

Il che porta allo sviluppo di un secondo tema, quello del vincolo: Noriko deve sposarsi, perché in fondo il padre ha deciso così. È giunto il momento che lei abbia una sua vita e che non continui a badare al padre vedovo. Un gesto di un padre che vuole assicurare un futuro alla figlia, ma che non ascolta fino in fondo i suoi reali desideri e bisogni.

Così a metà film, dopo un’apparente quiete, si consuma uno strappo, che viene sottolineato da una lunga, sostenuta scena, durante lo spettacolo del teatro Nō. È l’essenza dello Slow Cinema: far chiedere allo spettatore perché siamo ancora lì, a osservare una stasi, un momento in cui sembra non accadere nulla di concreto e, di conseguenza, una scena che secondo le regole canoniche non avrebbe senso di esistere. Noriko guarda lo spettacolo, di fianco a suo padre. Segue il suo sguardo, che va a posarsi su una donna che saluta e gli sorride. Ha un presentimento, e torna a osservare la donna. È un momento di crisi per Noriko: il flusso del quotidiano si è spezzato per lasciar spazio all’evento. Basta osservare lo sguardo e i movimenti del corpo di Noriko per capire che un movimento interiore ha rotto gli argini e stabilito un nuovo ordine: sei lunghi minuti che spezzano il film e restituiscono allo spettatore il cuore del racconto, la consapevolezza emotiva della protagonista. Il tutto restituito attraverso la lentezza, l’attenzione al movimento interiore, più che all’azione. Un movimento impossibile, se non fosse accompagnato dalla lentezza, che ne permette lo “svolgimento”.

Non a caso, alla consapevolezza emotiva di Noriko, fa da contraltare quella del padre nella scena finale del film. Ancora una volta è da un gesto banale e quotidiano che si sprigiona la forza dell’evento, in una trasformazione qualitativa dell’atto stesso, come può essere semplicemente lo sbucciare una mela. Il padre è solo in casa, ora che Noriko si è sposata. Lo sguardo della cinepresa si sofferma sulla mela, che viene tagliata: è un gesto meccanico, abitudinario, automatico. Eppure sembra nascondere altro. Quando torniamo a un piano più largo, osservando la scena, capiamo. È il momento/movimento di consapevolezza del padre. Un movimento passato da quel minuscolo, apparentemente banale gesto quotidiano.

Dopo due mesi di quarantena non solo il concetto di “casa”, ma anche quello di “quotidianità” ha assunto un connotato diverso. E se il quotidiano è diventato evento, forse nel lento riavvicinamento alla normalità faremo più attenzione ai dettagli, quei gesti apparentemente ordinari di tutti giorni.