La COP21 di Parigi è stata accolta come un grande successo per le importanti novità messe in campo contro il Climate Change. A 5 anni dalla sua approvazione, le debolezze dell’accordo si iniziano a vedere, e non è affatto sicuro che si riescano a rispettare gli obiettivi di Parigi.

In collaborazione con Luigi Cazzola – L’EcoPost.

L’accordo

Dopo due settimane di negoziati, alle 19:32 del 12 dicembre 2015 viene conclusa la COP21 (Conference of the Parties) e approvato il testo dell’Accordo di Parigi, di cui ci si riteneva abbastanza soddisfatti.

Per arrivare alla firma, sono stati messi in campo diversi compromessi. Il primo riguarda il limite alla temperatura media globale. Nell’accordo si propone di limitare la crescita delle temperatura ben al di sotto di 2°C, ma si chiede anche di fare tutto il possibile perché non si superino 1,5°C. Questo vincolo è lasciato molto lasco e soggettivo, perché i paesi più vulnerabili avrebbero voluto 1,5°C come tetto massimo alla crescita, mentre altri stati produttori di petrolio non avrebbero mai accettato.

Da questo compromesso escono con il sorriso solo i paesi contrari al limite di 1,5°C. Altri, come molte delle Isole del Pacifico, vedono sfumare l’ultima possibilità di vedere le loro case salve, e non sommerse a causa dall’innalzamento dei mari. Mezzo grado può sembrare poco, ma sul clima globale è una differenza enorme, che causa danni molto più gravi.

Più concretamente, serviva definire gli impegni che ogni stato avrebbe portato avanti per fermare la crescita della temperatura, riducendo o azzerando le emissioni di gas serra. Imporre regole comuni ad ognuno avrebbe portato a infiniti dibattiti e una probabile COP21 senza nessun accordo. Si è quindi deciso di chiedere agli stati di redigere gli INDC (Intended Nationally Determined Contributions), ovvero le promesse di riduzione. Questo meccanismo è psicologicamente valido per arrivare ad un accordo, ma con un’enorme eterogeneità nelle promesse. Ancor più grave, ha portato a delle promesse non sufficienti per fermarsi ai 2°C, non parliamo degli 1,5°C. L’anno successivo, alla COP22 di Marrakesh è stato fatto il punto degli INDC di ogni paese per rivederli poi entro il 2018.

Tutto questo non può essere fatto a costo zero. Uno dei punti più delicati e più discussi è quello delle responsabilità e quindi di chi debba sostenere i costi. Per aiutare i paesi in via di sviluppo, che non sono stati tra i grandi emettitori del periodo successivo alla rivoluzione industriale, durante la COP15 di Copenaghen è stato sancito che “serviranno 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020”. Questi fondi servono per far fronte agli effetti e ai danni causati da eventi climatici estremi. A Parigi è stato aggiunto che questo valore è un limite minimo, ma non si è fatta molta chiarezza per gli anni successivi al 2020, dicendo solo che un nuovo obiettivo sarà fissato nel 2025.

Infine, uno dei problemi fondamentali: l’Accordo di Parigi non è vincolante. Non esistono sanzioni per chi non rispetta i patti, non esiste un organismo che verifichi e che imponga sanzioni. L’unica speranza è la volontà politica di ogni singolo paese.

Generazione Z

Il climate change ha posto una nuova sfida agli scienziati, quella di far comprendere anche alle persone comuni, che non si occupano di clima tutti i giorni, quale sia lo stato attuale del clima e perché dobbiamo preoccuparci. Non è stato così semplice. Gli scienziati sono abituati a parlare di dati, numeri e conclusioni oggettive, non erano abituati alle risposte prive di basi scientifiche tipiche dei negazionisti.

Leonardo Di Caprio e Greta Thunberg.

Una delle numerose manifestazioni di Fridays for Future

Per fare da anello mancante tra i climatologi e tutto il resto del pianeta, uno dei primi a metterci la faccia è stato Leonardo Di Caprio, ambasciatore ONU contro i cambiamenti climatici, e autore del documentario Before The Flood (2016), seguito poi da Ice On Fire (2019).

Con Di Caprio siamo passati dai climatologi ai personaggi famosi. A farci arrivare fino alle persone comuni, è arrivata nel 2018 Greta Thunberg, che il 20 agosto, a seguito di ondate di calore e incendi senza precedenti, decise di iniziare a fare uno sciopero della scuola (Skolstrejk för klimatet – Sciopero della scuola per il clima) fino alle successive elezioni del 9 settembre, per poi continuare lo sciopero ogni venerdì. Da qui ha preso veramente il via il movimento Fridays for Future, che coinvolge soprattutto i giovani della Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2010).

Con i Fridays for Future si sono viste finalmente grandi masse di persone scendere in piazza per chiedere misure che contrastino i cambiamenti climatici.

Il clima degli ultimi 5 anni

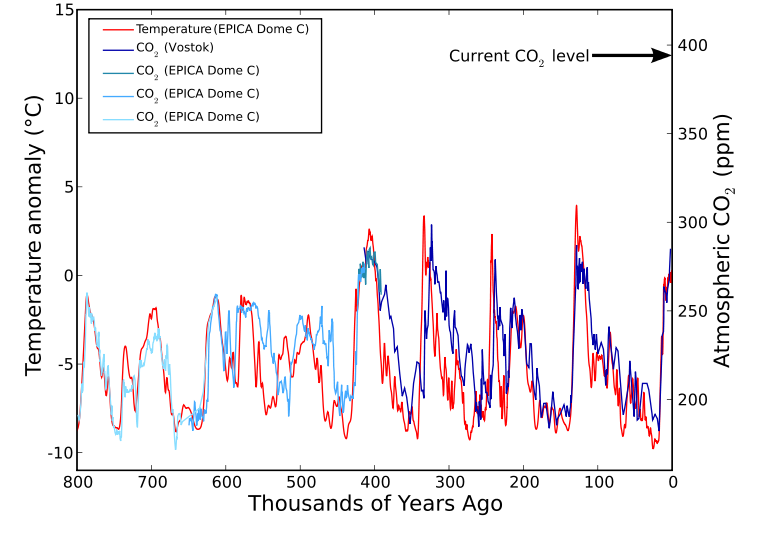

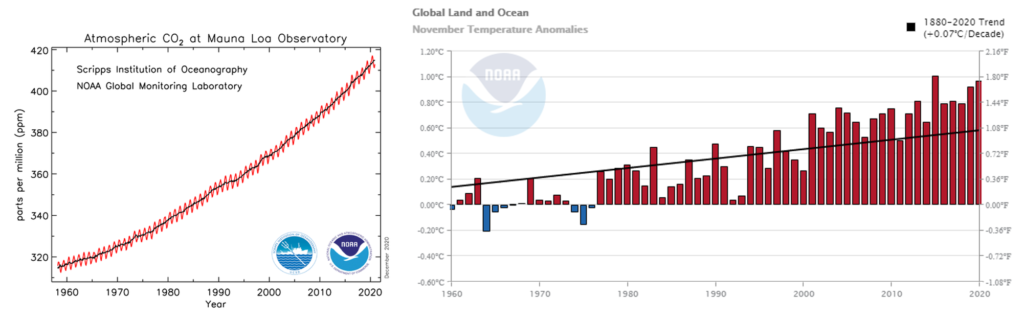

Il clima, al contrario del tempo meteorologico, non è valutabile su periodi di tempo brevi. Le variabili che conosciamo sono principalmente la temperatura media globale e la CO2, strettamente collegate tra loro. Dalle serie storiche sappiamo che, a parte un piccolo ritardo, ad un aumento di CO2 corrisponde un aumento della temperatura media globale.

Possiamo quindi tenere monitorata la CO2 emessa, e possiamo prevedere una temperatura media globale. A livello locale invece, si sa che aumentano gli eventi estremi con l’aumentare della temperatura, ma non si può prevedere quando e dove si verificano. Quel che possiamo monitorare di questi ultimi 5 anni sono quindi le emissioni di CO2, chi si è impegnato maggiormente e ci meno.

Chi sta rispettando il Paris Agreement?

Che i vari Trump, Bolsonaro & co. non rispettassero i target fissati dall’Accordo di Parigi, era qualcosa di scontato. Una mancanza che, però, potrebbe essere compensata da un maggiore impegno degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti al G20. Se queste grandi potenze economiche fossero in linea con gli obiettivi intermedi del trattato, il problema dei sopracitati nemici della transizione ecologica sarebbe di portata ridotta. Tuttavia, ciò che maggiormente fa suonare vari campanelli d’allarme, è il ritardo che, a solo cinque anni di distanza, hanno già accumulato anche tutti gli altri.

Secondo il report annuale di Climate Action Tracker, un gruppo di ricerca indipendente annoverato tra le più importanti fonti di dati sulle emissioni, le nazioni che stanno rispettando la scaletta definita con la stipulazione del Paris Agreement si contano sulle dita di una mano. Stiamo parlando di Marocco, Gambia, India e Costa Rica. Al quinto posto della graduatoria troviamo un’Unione Europea che, seppur ben piazzata, grazie alla sua forte economia e alle enormi possibilità in termini di innovazione, potrebbe facilmente conquistare il gradino più alto del podio. Un obiettivo che un’organizzazione di questo livello può facilmente ottenere, soprattutto se si considera l’importanza che, almeno a parole, la nuova Commissione Europea attribuisce alla questione climatica. Nonostante quindi i dati non condannino l’Unione, il raggiungimento del target intermedio al 2030 è ancora ampiamente a rischio. Essere meglio di molti altri, in questo caso, potrebbe comunque non bastare. Nella lista dei “cattivi”, invece, troviamo tutti gli altri Paesi del mondo.

In questi cinque anni, nulla è cambiato a livello finanziario: secondo un rapporto di Re:common, Eni, Shell e Total sono i primi della lista per quanto riguarda nuovi investimenti nell’industria dei combustibili fossili, e non sono i soli. Gas, petrolio, carbone, fracking e tanti altri interventi sono stati resi possibili grazie a circa 3 mila miliardi di dollari finanziati dalle banche dall’accordo di Parigi a oggi. In questo campo l’Italia spicca con Intesa Sanpaolo e Unicredit con 30 miliardi di finanziamenti. Mentre Unicredit sta adottando politiche nella giusta direzione riguardo i combustibili fossili, Intesa Sanpaolo rimane il fanalino di coda europeo, senza ancora aver indicato una data per il phase-out del carbone.

Una situazione a dir poco drammatica, che le future generazioni rischiano di pagare a caro prezzo.