Sono passati 10 anni da quando, il 17 dicembre 2010, il venditore ambulante tunisino Mohamed Bouazizi decise di darsi fuoco di fronte al palazzo del governatore di Sisi Bouziz, dopo che la polizia aveva sequestrato il suo carretto di frutta e verdura e le sue bilance. L’episodio scatenò lo scoppio delle proteste in Tunisia, che nel giro di poche settimane si propagarono a macchia d’olio in gran parte degli stati del mondo arabo. Avevano così inizio le rivolte della cosiddetta Primavera araba.

A partire dal dicembre del 2010, quindi, dal Marocco all’Iraq, passando per l’Algeria e l’Egitto, si avviarono nella maggior parte dei paesi imponenti movimenti popolari, nati prevalentemente in modo spontaneo e che riuscirono a portare nelle piazze delle principali città arabe milioni di persone. Il fattore emozionale generato dalla morte di Bouazizi ebbe sicuramente un ruolo centrale nello scatenare le proteste, e il singolo evento contribuì a scoperchiare il vaso di Pandora del mondo arabo, alla luce di una situazione in cui ad una cattiva congiuntura economica e a una diminuzione della rendita petrolifera facevano da contraltare la permanenza al potere di regimi dispotici e corrotti, la pressoché totale assenza di democrazia e la mancanza di aspettative di crescita e realizzazione personale da parte di una popolazione sempre più giovane e interconnessa.

Esistono, ovviamente, notevoli differenze tra i movimenti nati nei diversi stati, ognuno dei quali ha le proprie specificità. E’ però possibile tracciare un quadro di fondo e individuare le caratteristiche ricorrenti di chi è sceso in piazza nel corso delle proteste della Primavera araba: in base agli studi condotti, sono gli individui maschi, più giovani della media e con un grado di istruzione abbastanza alto ad aver trainato il movimento proponendosi come i principali interpreti del malessere diffuso nei paesi arabi. Inoltre, si è delineata una piuttosto netta prevalenza delle aree urbane, rispetto a quelle rurali, come bacino di provenienza dei protestanti. L’utilizzo dei social media come veicolo per coordinare e integrare le componenti spontanee del movimento è stato un altro fattore traversale della Primavera araba.

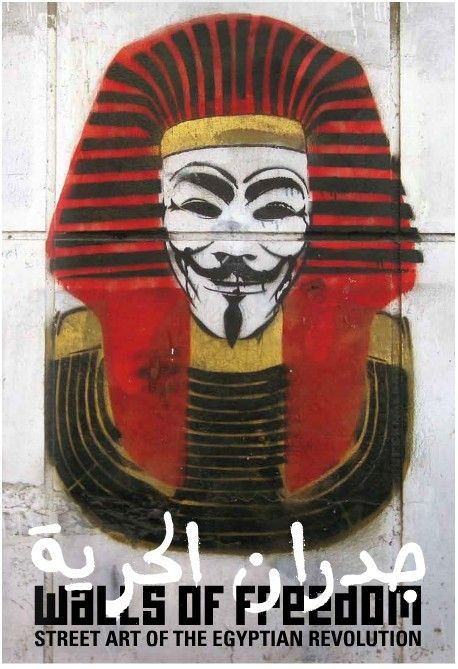

Le proteste, inizialmente per lo più a carattere laico, hanno avuto effetti diversi in contesti diversi. In paesi come la Tunisia e l’Egitto hanno portato alla caduta di regnanti al potere da decenni (Zine El-Abidine Ben Ali in Tunisia e Hosni Mubarak in Egitto), aprendo spiragli di speranza nei confronti della possibilità di avviare un effettivo processo di transizione democratica. Se però la Tunisia, con la sua Rivoluzione dei Gelsomini, viene generalmente presentata come l’esempio di maggiore successo della Primavera araba (nonostante le evidenti difficoltà della società civile tunisina, che pure ha come punto di forza la storica presenza di corpi intermedi che fungono da centri di contro potere), lo stesso non si può dire dell’Egitto, che dopo la caduta di Mubarak, l’11 febbraio 2011, ha assistito ad una transizione fallita e ha visto un ritorno al potere dei militari.

L’incapacità (e forse l’impossibilità strutturale) del movimento di piazza Tahrir di organizzarsi in vista delle successive elezioni legislative ha favorito la vittoria della componente partitica della Fratellanza Musulmana e la salita al potere di Mohamed Morsi. La scomoda presenza al potere della Fratellanza e la decisione di non avviare un dialogo con le componenti e i settori laici che avrebbero potuto legittimare l’islamismo politico hanno suscitato nuove proteste di piazza e hanno portato ad un nuovo colpo di Stato dell’esercito, nell’estate 2013, e all’arrivo al potere di al Sisi. Ciò che emerge con chiarezza dal caso dell’Egitto è la necessità di trovare un difficile equilibrio tra la componente laica e progressista dei movimenti di piazza e il ruolo di assoluta centralità che l’Islam e la religione occupano all’interno della società araba. Non si può, quindi, fare alcun tipo di calcolo che non tenga conto del tema della dimensione religiosa.

In altri contesti le rivolte si sono trasformate in veri e propri conflitti. E’ il caso della Libia, della Siria e dello Yemen. Anche qui, è il 2011 l’anno che segna lo scoppio delle proteste. Ma se per Libia e Yemen si arriverà alla caduta, rispettivamente, di Gheddafi e Saleh (e ben presto alla violenta uccisione di entrambi), in Siria ancora oggi Bashar al Assad è saldamente al potere. Le proteste in Siria, iniziate in seguito alla repressione nei confronti di un gruppo di ragazzi colpevole di aver scritto sui muri degli slogan di protesta contro il regime, sono poi degenerate in una guerra civile in cui si son ben presto inseriti gruppi salafiti e jihadisti (e, a partire dal 2013, il sedicente Stato Islamico).

Il comune denominatore dei tre contesti citati è però l’intervento esterno di attori, regionali e non, che hanno trasformato i conflitti interni in terreno di scontro tra interessi geopolitici contrapposti di chi si oppone al cambiamento (Arabia Saudita e stati del Golfo) e di chi invece (Turchia e Qatar) ha visto nello scoppio delle proteste l’occasione per ribaltare e mettere in discussione i fragili equilibri e la leadership della regione.

I movimenti di protesta hanno vissuto una seconda “ondata” a cavallo tra 2018 e 2019, quando in Algeria, Sudan, Iraq e Libano la popolazione è nuovamente scesa in piazza, ancor più numerosa, per chiedere riforme strutturali, una nuova classe politica e il riconoscimento di maggiori diritti civili. Ancora una volta, non sempre l’esito delle rivolte è stato positivo.

In Sudan, nell’aprile del 2019, il decisivo intervento dei militari, unito alle sollevazioni di massa, ha posto fine al trentennale governo di Omar al Bashir e avviato un processo di transizione che vede l’esercito come protagonista indiscusso. Un fattore decisivo nel causare la rivolta del popolo sudanese è stata la recente indipendenza del Sud Sudan, che ha privato il paese di una considerevole quota della produzione petrolifera nazionale e portato ad un punto di non ritorno il malcontento collettivo. Il Sudan, ora, non è più nella lista dei paesi sponsor del terrorismo stilata dagli Stati Uniti e sta avviando un processo di avvicinamento diplomatico con Israele.

L’Algeria, a sua volta, ha visto la caduta di Abdelaziz Bouteflika, vecchio e malato, e l’avvio di un nuovo movimento, l’Hirak. Le proteste hanno ricevuto uno slancio decisivo in seguito all’annuncio di Bouteflika di volersi candidare per un quinto mandato presidenziale, e ora i manifestanti hanno come obiettivo la messa in discussione della struttura del pouvoir algerino, che si fonda sulla dicotomia tra legittimità storica e rendita petrolifera. Le elezioni presidenziali che si sono tenute nel dicembre 2019 hanno portato al potere Abdelmadjid Tebboune (attualmente malato di Covid e ricoverato all’estero), ma l’affluenza è stata bassissima e non è stato avviato quel processo costituente tanto chiesto dall’Hirak. Il referendum costituzionale dello scorso novembre si è rivelato un fallimento per via della scarsa partecipazione, dovuta principalmente allo scetticismo generale di fronte a quello che è parso un tentativo neutralizzare l’Hirak. Lo scoppio della pandemia ha bloccato il movimento e rischia di aggravare ulteriormente la situazione di un paese che fin dal 1988 è stato scosso da movimenti di protesta e dai disordini civili del decennio nero.

Le proteste in Libano e Iraq hanno in comune gli attacchi verso il sistema confessionale e la spartizione delle principali cariche dello stato in base alla religione e al gruppo etnico (tra sunniti, sciiti e cristiani nel caso del Libano, e tra sunniti, sciiti e curdi nel caso dell’Iraq del dopo Saddam Hussein).

In Libano a partire dallo scorso ottobre si è messo in moto un movimento che ha portato alle dimissioni del premier Saad Hariri ma che non ha avuto la forza di innescare un vero cambiamento e di dare il via alle riforme strutturali di cui il paese ha disperato bisogno. L’esplosione del porto di Beirut dello scorso agosto ha rappresentato una vera apocalisse per il Libano. Nel paese è ancora forte la presenza di Hezbollah e la dipendenza dagli aiuti internazionali è ormai pressoché totale.

In Iraq le proteste sono state represse con violenza, e il continuo avvicendamento delle forze di governo è testimonianza della forte instabilità di un paese che, dopo la cacciata di Saddam Hussein, si regge sul paradossale patrocinio dei nemici giurati, Stati Uniti e Iran. Proprio in Iraq, lo scorso 3 gennaio, è stato ucciso Qassem Soleimani, e il paese ha rischiato di diventare il teatro dello scontro tra i due paesi.

Paesi come Giordania, Marocco e Oman hanno vissuto settimane di proteste e sollevazioni nel 2011 e si sono stabilizzati in seguito alla concessione, da parte dei governanti, di riforme e aperture che hanno riportato una certa tranquillità. I casi, invece, di maggiore stabilità e solidità istituzionale sono rappresentati dalle monarchie del Golfo, cioè dagli esempi di maggiore successo di stati rentier, per i quali la rendita petrolifera rappresenta la principale entrata. Questi paesi, tuttavia, hanno subito di recente un notevole contraccolpo in seguito alla crisi legata alla pandemia di Covid-19 e questo, insieme alla scarsità del bene e all’evoluzione del mercato energetico, obbliga le stesse monarchie del Golfo a prendere in seria considerazione processi di riforma strutturale che garantiscano stabilità attraverso la soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

A distanza di 10 anni dall’inizio delle proteste non è possibile considerare concluso il processo di transizione dei paesi arabi e le rivoluzioni scoppiate nell’area sono tuttora incompiute. I motivi che rendono difficile la transizione democratica sono politici, religiosi e culturali e riconducibili in primo luogo alla natura stessa degli stati in cui sono scoppiate le proteste. Gran parte dei paesi dell’area sono nati in seguito ad accordi tra le potenze coloniali e spesso le identità individuali sono legate all’appartenenza religiosa prima che a quella nazionale. Il cammino è ancora lungo e non può che passare attraverso un’evoluzione del tema della dimensione religiosa che possa in qualche modo portare alla soluzione di quella che ad oggi appare come un’equazione irrisolta. Si è parlato di “inverno arabo” e in molti hanno definito catastrofico l’esperimento delle rivolte del 2011. Il momento storico è particolare, e, al di là della pandemia, il disimpegno statunitense da gran parte della regione, dopo il maldestro intervento in Libia, costituisce un fattore di discontinuità e di rottura rispetto al passato recente.

Nonostante la minore copertura mediatica di cui gode in Europa sarebbe sbagliato considerare la Primavera araba come un processo concluso o in fase calante. Al di là dell’inevitabile interruzione dovuta alla pandemia, i movimenti nei vari paesi sono più che mai vivi, ed è piuttosto utile notare come, nel mondo occidentale, all’entusiasmo con cui si erano accolte le prime proteste del 2010/11 abbia fatto seguito la disillusione e il disinteresse degli anni successivi. Se questo è in parte comprensibile per via del deludente risultato di alcuni transizioni (Egitto su tutti) e per via della mutata congiuntura internazionale che obbliga l’Europa a pensare prima di tutto a sé stessa, d’altra parte è inaccettabile che stati che si propongono sullo scenario internazionale come paladini della democrazia e della libertà di pensiero siano ancora oggi disposti ad anteporre gli interessi economici al rispetto dei diritti umani. Per i paesi arabi la strada ancora lunga, e, da europei, non possiamo che cercare di fare la nostra parte.