Lo scorso 29 ottobre l’inviata del TG1 Maria Grazia Mazzola è stata ascoltata dal Comitato Parlamentare per i giornalisti minacciati della Commissione Nazionale Antimafia. Nella sua audizione la giornalista ha voluto depositare una memoria scritta di oltre una ventina di pagine, nella quale ha raccontato le minacce di morte e l’aggressione fisica con lesioni provocate da Monica Laera, moglie del boss Caldarola condannata a sua volta per mafia, avvenuta nel febbraio del 2018.

La vicenda di Maria Grazia Mazzola solleva una questione molto importante: l’assenza di tutele sostanziali per i giornalisti nell’esercizio del proprio lavoro. Il caso dell’inviata della RAI è emblematico in tal senso non tanto – o meglio, non solo – per l’aggressione subita, ma perché in attesa del relativo processo la Laera non è stata sottoposta ad alcuna misura cautelare, dal momento che il giudice non l’ha ritenuta un pericolo effettivo. Ragione per cui ad oggi, oltre due anni dopo aver picchiato una giornalista in mezzo alla strada, si ritrova ancora a piede libero nella sua Bari. Una situazione paradossale, che ha spinto l’inviata del TG1 a voler richiedere maggiori tutele per sé e per la categoria davanti alla Commissione Antimafia.

La denuncia di una figura come quella di Maria Grazia Mazzola, voce autorevole del giornalismo d’inchiesta nostrano abituata da oltre 30 anni a gestire minacce e intimidazioni, deve obbligatoriamente far riflettere. Se una simile professionista non si sente più tutelata nell’esercizio del proprio mestiere, ad essere in pericolo non è solamente la sua persona ma anche una determinata – e determinante – funzione sociale che ricopre.

Coloro che come la Mazzola si adoperano per produrre informazione di qualità – specialmente nell’ambito del giornalismo investigativo – sono da considerarsi a tutti gli effetti operatori di servizio pubblico. Svolgono infatti un servizio fondamentale per il benessere e la crescita della comunità, informandola senza sosta e mettendole a disposizione gli strumenti migliori per poter comprendere il mondo e le sue dinamiche, anche e soprattutto quelle più losche.

Un ruolo che inevitabilmente li erge a simboli da aggredire, o comunque da mettere a tacere.

Di recente, questa forma di giornalismo civile – che racchiude in sé l’essenza intrinseca dell’Articolo 21 della nostra Costituzione e insieme lo sublima – ha perso gran parte delle tutele necessarie al suo funzionamento. Diversamente da quanto non accada con altri operatori di servizio pubblico – come possono essere magistrati, membri delle istituzioni o delle forze di polizia – i giornalisti si trovano molto spesso, troppo spesso, a fare i conti da soli con i rischi del proprio mestiere.

Attaccati per il contenuto delle loro inchieste e per la funzione sociale che svolgono, coloro che realmente fanno informazione possono essere messi a tacere con querele che sfociano in infinite e costosissime cause legali quando va bene, o mediante minacce, intimidazioni o peggio quando va male. Giuseppe Alfano, Carlo Casalegno, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani, Giovanni Spampinato, Walter Tobagi: questi i nomi di coloro per cui in Italia querele, minacce e intimidazioni non sono state sufficienti.

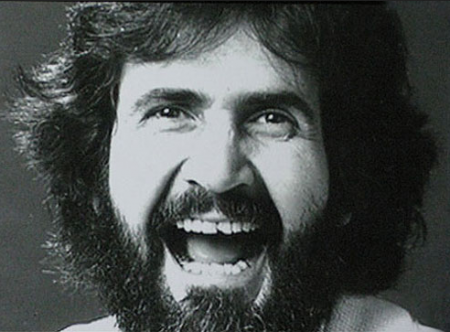

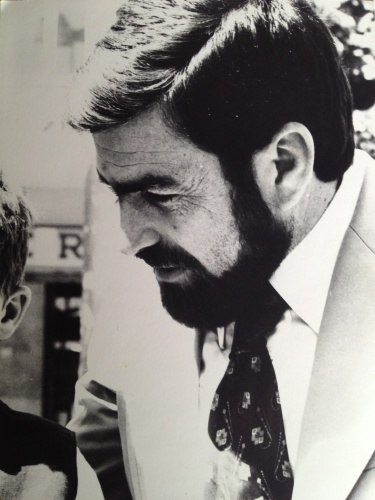

Walter Tobagi (1947-1980)

Giovanni Spampinato (1946-1972)

Giancarlo Siani (1959-1985)

Mauro Rostagno (1942-1988)

Peppino Impastato (1948-1978)

Mario Francese (1925-1979)

Giuseppe Fava (1925-1984)

Mauro De Mauro (1921-1970)

Cosimo Cristina (1935-1970)

Carlo Casalegno (1916-1977)

Beppe Alfano (1945-1993)

Come sottolineato dalla stessa Mazzola in occasione della sua audizione, la lista dei giornalisti uccisi per il peso delle loro parole – e per l’isolamento in cui sono stati costretti a scriverle – si estende ben oltre i confini italiani. Le morti di Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia – di cui abbiamo scritto qui noi di The Pitch – evidenziano col sangue la drammaticità di una problematica che accomuna molti più paesi di quanti si possa e voglia immaginare: il giornalista civile, insieme professionista dell’informazione e operatore di servizio pubblico, è ormai per distacco la figura più esposta e a rischio tra coloro che quotidianamente indagano e raccontano le pratiche criminali.

Jan Kuciak (1990-2018) e la fidanzata, Martina Kusnirova, anche lei rimasta uccisa nell’agguato.

Daphne Caruana Galizia (1964-2017)

Un triste primato che deve far ragionare attivamente l’opinione pubblica così come le classi dirigenti sul futuro del servizio d’informazione e di chi lo compone. Che sia con una specifica legge a tutela dei giornalisti oppure con nuove e più puntuali forme di sostegno al loro lavoro d’inchiesta da parte della società civile e della classe politica, urge che chi svolge un servizio pubblico di questa rilevanza non venga più abbandonato al proprio destino, schiacciato dal peso delle proprie parole.

Se non si avverte come scandalosa la condizione di esposizione e insieme abbandono in cui troppi giornalisti ancora oggi lavorano in ogni parte del mondo, significa che si è perso forse il contatto con la realtà, con ciò che è giusto fare e con ciò che è doveroso proteggere. Tutelare i giornalisti significa tutelare noi stessi e il nostro futuro: non facciamoli smettere di scrivere.