Come ormai abbiamo imparato, le elezioni negli Usa non si decidono su scala nazionale ma stato per stato. Nessuna delle 50 stelle è uguale all’altra – e siamo d’accordo – ma alcune di loro hanno caratteristiche storiche, sociali, culturali e in definitiva politiche abbastanza omogenee. Questa è la quarta di otto tappe con cui The Pitch proverà a condurvi nelle pieghe del gigante americano. Molto meno monolitico e più sfaccettato di quanto siamo abituati a pensare. Perché ancora una volta sarà una manciata di stati-chiave a definire il nome del prossimo Presidente.

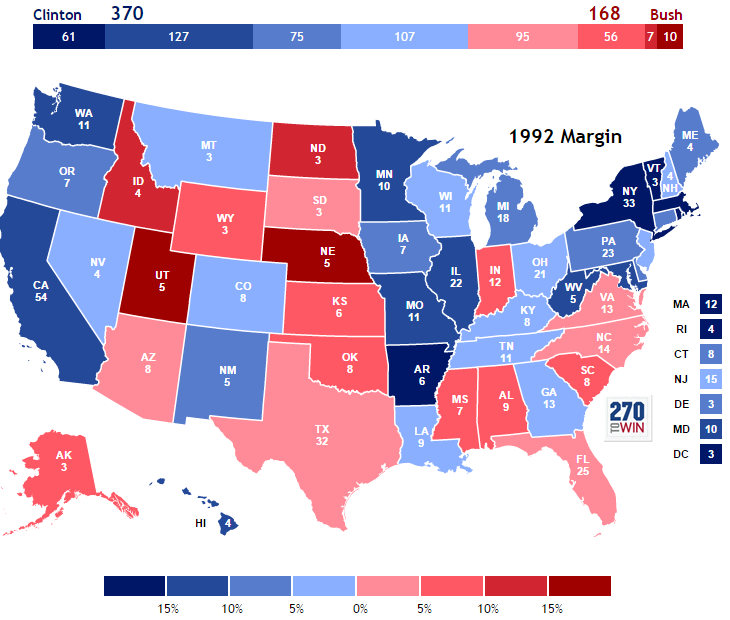

Nel 1960 la Florida non raggiungeva i 5 milioni di abitanti, era uno stato piuttosto periferico a livello politico ed economico e stava conoscendo la prima, grande invasione di profughi cubani in fuga dal castrismo. Oggi la penisola con capitale Tallahassee di abitanti ne conta più di 21 milioni, è una delle aree economiche più influenti del paese e soprattutto, di pari passo con la popolazione, ha visto aumentare esponenzialmente il proprio peso elettorale: i 10 grandi elettori di sessant’anni fa si sono quasi triplicati e i 29 messi in palio dallo stato più a sud degli Usa sono oggi un boccone che è eufemistico definire goloso. Quelle del ’60 furono anche le ultime elezioni in cui chi si aggiudicò la Florida (Nixon) non conquistò la Casa Bianca. Da allora – fatta eccezione per l’incidente di percorso occorso a Clinton nel ’92 – vincere qui vuol dire strappare il biglietto di sola andata per D.C. Più swing state di così…

Siamo nel più popoloso – e quindi determinante – degli stati in bilico. Ma, come nel caso di California e Texas, parlare di stato al singolare può essere fuorviante: la Florida è tanti stati in uno. Per rendere l’idea: più di un quarto della popolazione è di origine ispanica (caraibica in particolare), un segmento della popolazione in cui l’età media è tradizionalmente bassa, eppure solo il Maine ha una percentuale più alta di over-65 (20,5%). È il paradiso dei pensionati benestanti che stabiliscono qui il loro buen retiro, eppure è addirittura 41esima nella “classifica” del Pil pro capite. E ancora: se il voto latino è quasi ovunque garanzia di successo per i democratici, qui il partito di Biden deve fare i conti con i discendenti degli esuli cubani anti-castristi, tradizionalmente più vicini alle istanze repubblicane, ai loro occhi più fermi e determinati nella convinzione di dover rovesciare il regime de La Habana.

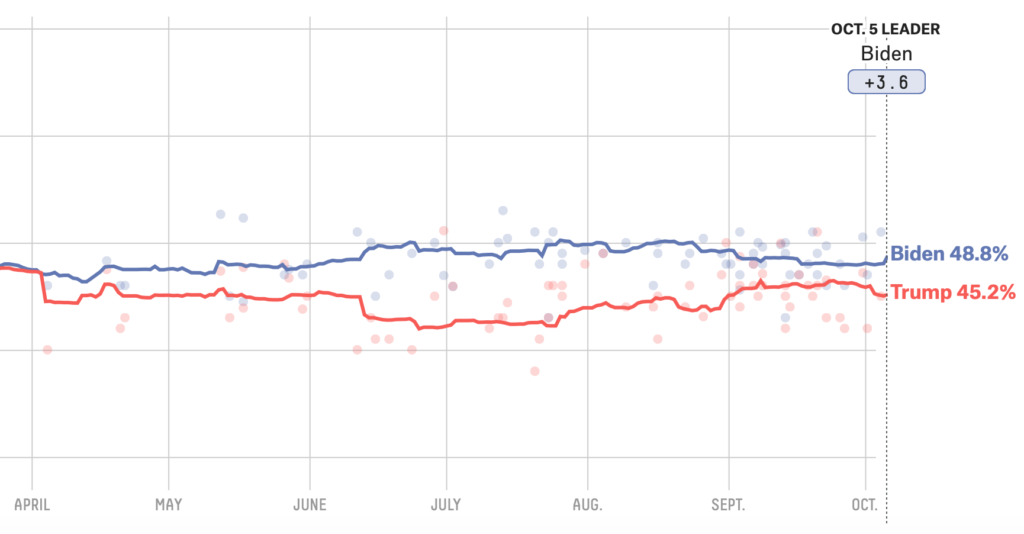

Insomma, fare campagna elettorale nella penisola degli alligatori vuol dire immergersi in una realtà eterogenea e cercare di persuadere segmenti di elettorato tra loro agli antipodi. Agli antipodi, in senso geografico, sono anche le due roccaforti dello stato: repubblicano il nord-ovest, confinante con l’Alabama e ancora in odor di Sud profondo, democratico il sud-est con la contea di Miami-Dade. In mezzo un vero e proprio sea of purple, né rosso né blu, pronto a spostarsi di volta in volta per un pugno di voti. Come accadde esattamente vent’anni fa quando Bush Junior e Al Gore furono protagonisti di una lotta all’ultima scheda che chiamò in ballo anche la Corte Suprema. Al centro della contesa qualche migliaio di voti concentrati in appena due contee dello stato. Uno scenario che nessuno spera di rivivere tra un mese. Anche se, a giudicare dai sondaggi, non si può escludere un too close too call.

La partita si gioca principalmente nel corridoio centrale della penisola, quello percorso dalla Interstate 4. Se le aree urbanizzate attorno a Orlando, Tampa e Jacksonville presentano tutte le caratteristiche (popolazione mista, minoranze etniche in continuo aumento e presenza di campus universitari) che altrove abbiamo visto favorire i democratici, le contee interne meno popolate e con una netta maggioranza bianca si confermano più conservatrici. Diversamente da molti altri stati, però, la mappa politica della Florida – proprio per l’alto numero di pensionati benestanti – si presenta come una pelle di leopardo: le aree rurali più povere e arretrate si alternano ad altre che nel corso dell’ultimo trentennio si sono trasformate in veri e propri “ghetti per ricchi”. È anche qui che Trump costruì il suo successo quattro anni fa: furono 113 mila i voti di differenza, pari a 1,2 punti percentuali.

Chi vince in Florida vince la Casa Bianca – abbiamo detto – e verosimilmente sarà così anche stavolta. Se c’è però un candidato che in Florida proprio non può perdere quello è il presidente uscente: una sconfitta qui pregiudicherebbe con ogni probabilità la sua scalata alla riconferma. Ecco perché Trump s’è subito affrettato a promettere nuove restrizioni nei confronti del governo cubano, nel tentativo di frenare il travaso di voti verso i democratici minacciato dalle nuove generazioni di floridians originari dell’isola. Ed ecco perché continua a spingere sul tasto della registrazione al voto: in Florida gli elettori registrati come dem sono ancora di più di quelli registrati al Gop ma solo ad agosto ci sono state 58 mila nuove adesioni tra i repubblicani. Segno che il pressing del presidente sta dando i suoi frutti. La mossa disperata di chi sa che le (poche) speranze che ha passano (quasi) tutte da qui.

Nelle puntate precedenti:

1. Il Fortino del Nordest

2. “Rust Belt” ancora decisiva?

3. Il (profondo?) Sud