a cura di Laura Aventi

In un anno in cui tutto è slittato un po’ più in là, anche i saldi inizieranno più tardi del solito, intorno ai primi di agosto. Perciò, perché non approfittare di questo tempo per pensare a come vogliamo affrontare il solito vecchio consumismo frenetico? È dalla crisi, Einstein lo sa bene, che nascono l’inventiva e le scoperte, perché è nella crisi che si ha l’opportunità di fermarsi, reinventarsi e iniziare a fare quello che prima non si faceva. Anche la moda sta tentando di ripartire da questo.

Non è necessario essere appassionati, la moda gioca un ruolo nelle nostre vite di cittadini di un paese che è famoso nel mondo anche grazie ad essa. Ne siamo tutti consumatori. Ma di che tipo? Siamo sempre consapevoli di quello che compriamo? O siamo ormai dipendenti dall’idea che meno si spende, meglio si spende? Perché, in fondo, ciò che decidiamo di metterci addosso dice di noi molto di più di quello che pensiamo. L’abito fa il monaco, eccome se lo fa. È una vetrina di noi stessi, un modo di esprimerci e di dire al mondo chi siamo e cosa pensiamo. Dice, soprattutto, che rapporto abbiamo con gli oggetti che ci circondano e con la cultura della bellezza.

L’accumulatore non ha un vero rapporto con gli oggetti che affastella. Eloquenti, a questo proposito, le immagini degli assalti ai negozi durante il Black Friday. Al contrario, quando scegliamo con cura dei pezzi ricercati e ben fatti, instauriamo un rapporto prezioso con essi. Ma questa cultura sta rapidamente scomparendo, basti pensare all’antiquariato, diventato antiquato esso stesso, e a quegli appassionati di oggetti rari, diventati essi stessi in via d’estinzione. Oggi, la cultura che governa il mondo è quella dell’usa e getta: un bicchiere di plastica, una giacca, un mobile. Il consumatore non è un utente che utilizza dei beni ma è colui che consuma, nel senso di deteriorare e gettare tutto ciò che compra. Il problema di tutto questo gettare, al di là della perdita culturale, è che causa enormi problemi all’ambiente. Ciò che indossiamo è anche dimostrazione di quanto teniamo al pianeta.

È un titolo che abbiamo letto ovunque: “La moda è la seconda industria più inquinante al mondo”. Gli articoli e i report che descrivono questo fenomeno si basano su dati di fonti assolutamente autorevoli, come Nazioni Unite e Banca Mondiale. In realtà, sembrerebbe che le cose non stiano esattamente così. Già da qualche anno, Alden Wicker, un’esperta di moda sostenibile, sostiene che questo dato non sia corretto: “We Have No Idea How Bad Fashion Actually Is for the Environment. But it’s definitely not good”. Il titolo scelto dalla giornalista di Racked fa capire come dati in circolazione siano inesatti, senza basi scientifiche per uno studio fondato sull’inquinamento dell’industria della moda, ma che non devono rasserenare: non significa che la situazione sia in realtà migliore, potrebbe anche essere il contrario. La mancanza di analisi scientifiche a riguardo non permette di avere un quadro della situazione tale da poter fare dei piani e raggiungere degli obiettivi.

Se è vero che nemmeno “i piani alti” hanno chiaro il quadro della situazione, del resto a noi non serve sapere la classifica esatta delle industrie inquinanti per modificare le nostre abitudini. E, se da una parte la corsa al profitto delle grandi aziende di abbigliamento è potenzialmente infinita, le risorse del pianeta non lo sono. Le cose in nostro potere, per cambiare tutto questo, sono molte, partendo dalla consapevolezza.

La moda, come molti sistemi d’inquinamento, si basa su delle tendenze, che sono passeggere. Nel caso della moda, in maniera particolare: la cosiddetta fast fashion produce circa 52 collezioni all’anno, una a settimana. Basta passare davanti a una vetrina di una grande catena di abbigliamento: la settimana seguente l’allestimento sarà differente. Tutte queste micro-stagioni fanno sì che il prodotto abbia, non solo un prezzo estremamente basso e materiali di cattiva qualità, ma anche un ciclo di vita molto breve. Nel giro di una settimana non è più di moda e si può buttare. Questo porta ad un enorme accumulo di rifiuti, che finiscono nelle discariche dove rimangono, dove non possono essere smaltiti essendo fatti con materiali non biodegradabili.

Gli effetti negativi della fast fashion non nascono però nella fase post vendita, ma già all’inizio del processo di produzione. Nelle piantagioni delle colture che serviranno a produrre i tessuti, come il cotone, vengono utilizzati pesticidi, fertilizzanti e altre sostanze tossiche nocive per l’ambiente e per la salute. La fase di produzione dei capi provoca l’emissione di enormi quantità di sostanze inquinanti e anidride carbonica e un intensivo spreco di risorse naturali, specialmente di acqua. Un circolo vizioso che si può riassumere in: si produce, si inquina, si butta molto, e non si ricicla niente.

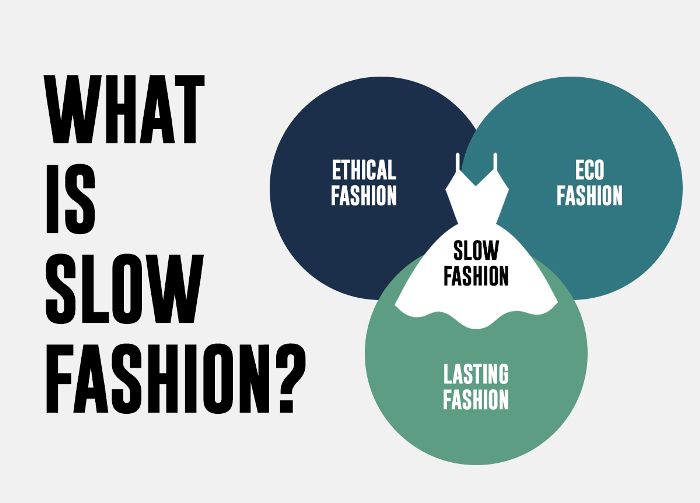

La moda sostenibile, la slow fashion, è quindi un cambiamento sistematico di questo processo, verso un nuovo rispetto per l’ambiente che parte dalla coltivazione fino al nostro armadio. Ma la moda sostenibile non rappresenta soltanto una soluzione a livello ambientale, comporta anche il rispetto dei diritti umani fondamentali dei lavoratori. Ancora moltissimi brand basano la loro corsa al massimo profitto delocalizzando la loro produzione in paesi dove il costo della manodopera è molto basso e i lavoratori vengono sfruttati, specialmente bambini e donne. La giustificazione della creazione di posti di lavoro è esattamente la base dello sfruttamento: approfittarsi di una situazione grave che non lascia alternative, se non peggiori. Nel 2013 una fabbrica tessile di Dacca, in Bangladesh, crollò a causa di un cedimento strutturale causando la morte di più di mille persone, per la maggior parte donne. Con il Rana Plaza si è aperta una voragine che ha scioccato il mondo mostrando cosa ci sia davvero dietro ai negozi che riempiono le nostre strade: la totale assenza di diritti, dal salario minimo alla sicurezza sul lavoro.

In questo panorama di lenta trasformazionesono molti i brand che stanno diventando più sostenibili, dalle pioniere Stella McCartney e Vivienne Westwood, fino ai low-cost. Attenzione a non confondere i brand con le semplici linee. Sostenibilità e low-cost non sono due concetti che vanno a braccetto, per definizione. Ci sono però dei brand, anche cheap e solitamente molto grandi, che cercano di adattarsi all’andamento del mercato, affiancando una linea sostenibile alla principale fast fashion. Il vantaggio per il consumatore è che questi prodotti costano poco, se confrontati con prodotti di brand completamente sostenibili.

Questa operazione viene chiamata greenwashing: una strategia di comunicazione volta a enfatizzare quanto di poco un’azienda fa di sostenibile, distogliendo l’attenzione dal disastro ambientale che è la produzione complessiva. D’altra parte però, un’operazione nata come semplice pulizia della coscienza può finire col favorire la totale trasformazione del brand. Un esempio è H&M con le linee Conscious – con capi realizzati almeno al 50% con materiali sostenibili – Garment Collecting – che permette di portare in cassa i propri vestiti usati per rivenderli, o prodotti non più indossabili che saranno ritrasformati.

Tra i marchi completamente sostenibili, un esempio degno di nota, per l’abbigliamento sportivo, è Patagonia. Sin dalla sua nascita nel 1973 si pone l’obiettivo di salvaguardare il pianeta producendo vestiti con cotone organico, poliestere riciclato e nylon proveniente da fibre di scarti post industriali. Come se non bastasse, con la sua produzione, Patagonia devolve l’1% dei profitti annui a organizzazioni ambientaliste.

Veja è un brand francese di sneakers completamente sostenibile fondato a Parigi nel 2005. Da quell’anno il brand ha avuto sempre più successo fino a conquistare, con la Sneakers Veja V10, il terzo posto nella classifica The Lyst Index dei prodotti più desiderati del 2018, nonché il primo tra i brand di scarpe, e primo prodotto completamente sostenibile a entrare nella top ten. Il podio è stato conquistato anche grazie a Meghan Markle che le ha rese molto famose, tanto che oggi Veja vende in 1500 negozi in 40 paesi. Le sneakers sono fatte di cotone biologico brasiliano e gomma estratta in Amazzonia.

Anche in Italia ci sono delle interessanti realtà, come Re-bello, brand nato a Bolzano nel 2013, totalmente sostenibile, che utilizza tessuti naturali e crea dei capi dalla personalità stilistica molto forte. IINDACO è un brand di calzature ecosostenibili made in Italy, con la missione di migliorare il sistema di economia circolare, producendo i tacchi delle loro scarpe in ABS riciclato, le solette in cuoio rigenerato e tessuti e pelli con eccessi di produzione dei grandi marchi del lusso. Un altro marchio molto interessante è Wrad, nato nel 2015 dall’idea di tre ragazzi, inizialmente come movimento sui social network per sensibilizzare sull’impatto dell’abbigliamento, poi evoluto fino a diventare un marchio. La loro t-shirt in cotone organico Graphi-tee, realizzata con polvere di grafite recuperata dagli scarti non tossici della produzione di elettrodi, ha avuto un enorme successo internazionale. Par.co Denim è il brand di jeans made in Italy ecosostenibili, fatti con fibre naturali come il cotone organico o riciclato. La produzione di jeans richiede una lavorazione particolarmente inquinante e ad alto consumo di acqua, per questo Par.co Denim ha studiato lavorazioni a basso impatto ambientale, lavaggi ecologici e trattamenti senza prodotti chimici. Tra i brand di borse, invece, troviamo Ood, che crea borse fatte con un tessuto chiamato Ligneah, ricavato dal legno, e Ecodream che crea accessori con scarti di tessuti e camere d’aria.

Ad aiutare l’esperienza di acquisto, anche gli e-commerce diventano più green e, tra i più utilizzati, la piattaforma di moda online Zalando ha inserito un’apposita sezione Moda sostenibile in cui espone il suo obiettivo di generare il 20% del volume degli articoli con prodotti più sostenibili entro il 2023. Anche l’e-commerce britannico ASOS ha una Selezione etica, che permette di acquistare capi sostenibili e di tendenza, riciclati e ricreati da rifiuti, plastica e altri materiali. Per quanto riguarda una piattaforma meno low-cost, un altro esempio importante è LVR Sustainable, la nuova sezione eco-conscious dell’e-commerce di lusso LuisaViaRoma.

Una parte del cambiamento sta arrivando, quindi, dalle aziende. Ora la domanda che sorge spontanea è: che cosa possiamo fare noi? É sufficiente cambiare il nostro approccio all’acquisto, imparando a leggere le etichette e comprando vestiti di brand sostenibili? L’acquisto, seppur fondamentale, è una piccola parte di un approccio sostenibile. Ciò che serve è un’ottica a 360° riguardante non solo cosa e dove compriamo, ma anche quanto compriamo, per quanto tempo indosseremo quel vestito, e come ci disferemo di quelli che non indossiamo più. E allora quello che possiamo fare è aprire il nostro armadio e guardare cosa ci troviamo dentro. Prima di tutto è importante allungare il ciclo di vita dei nostri vestiti, conservandoli nel modo giusto oppure modificandoli e rinnovandoli. In secondo luogo è fondamentale saper gestire tutti quei capi che non indossiamo (ovvero quelli che non abbiamo indossato nell’ultimo anno) e scegliere se riciclarli per utilizzarli in altri modi se il materiale non è di qualità, oppure optare per il second hand.

Rivendere i propri capi usati permette, non solo di evitare che il capo finisca in una discarica dove non potrà mai essere riciclato, ma anche di riprendere parte del prezzo. Naturalmente il second hand riguarda anche l’acquisto, quindi acquistare in maniera sostenibile non significa soltanto acquistare capi sostenibili ma anche capi di seconda mano che non erano originariamente nati con questo scopo, anche fast fashion, perché così facendo si evita ugualmente un nuovo spreco di acqua, accumulo di rifiuti ed emissioni di CO2. Ci sono molte piattaforme online dove vendere e acquistare vestiti di seconda mano. Tra le più utilizzate e sicure ci sono Depop, che vende vintage, capi fast fashion usati, alta moda e accessori, e Vestiaire Collective, la piattaforma dedicata alla vendita di abiti e accessori di lusso di seconda mano, con una community di 9 milioni di utenti in 50 paesi. Anche il Marketplace di ASOS, con la sua sezione vintage, è un mondo virtuale in cui acquistare direttamente da piccole boutique di vintage e seconda mano.

In alternativa si può ovviamente scegliere di donare gli abiti, prendendo così, non due, ma tre piccioni con una fava: permette di fare decluttering del proprio armadio, fare del bene all’ambiente e farne a chi ne ha più bisogno. Tutte le parrocchie solitamente accettano donazioni di vestiti, altrimenti ci sono associazioni come Caritas e Humana People to People. Purtroppo dobbiamo fare attenzione ai famosi cassonetti gialli “Dona valore” di Caritas, per donare vestiti, che si possono trovare in molte città italiane. Secondo un’inchiesta della Commissione Ecomafie, infatti, è stato scoperto che gli abiti raccolti nei cassonetti non vengono donati, bensì finiscono per alimentare un traffico illecito arrivando nelle mani di mafie che li rivendono per lucrarci, e gettano in discariche gli invenduti.

Un armadio sostenibile non significa solo un armadio pieno di vestiti in materiali organici e second hand. “Sostenibile” significa, in primis, qualcosa che è fatto in modo tale da poter durare nel tempo. Quindi un armadio sostenibile deve essere ragionato sul lungo termine, con capi scelti in base all’utilizzo effettivo che ne facciamo, alla reale necessità e al nostro stile, mai alla tendenza.

La consapevolezza è il punto da cui partire. Gli strumenti per procedere ci sono. Ora tocca solo a noi. È un binomio responsabilità – consapevolezza: responsabilità a carico di chi decide le politiche, e consapevolezza da parte dei consumatori. Ma se la responsabilità oggi non è sufficiente è perché manca la consapevolezza, perché ricordiamoci che siamo noi a decidere cosa dovranno vendere i brand. Non è il contrario. L’industria della moda seguirà sempre la via per il maggior profitto, ma noi possiamo decidere qual è quella via. Se la fast fashion oggi prospera è grazie a noi. E continuerà a farlo finché non ci verrà naturale porci una semplice domanda, quando prenderemo una t-shirt dallo scaffale: “chi ha fatto questo capo?”. Siamo così abituati a vedere vestiti su cartelloni pubblicitari patinati e scintillanti, pronti che ci aspettiamo a 9,99€ in un negozio dietro l’angolo pieno di luci brillanti e dagli spazi immensi, che nemmeno ci ricordiamo che sono fatti da persone, con le loro mani, con una vita e una famiglia da crescere.

Non è facile cambiare. Un cambiamento è sempre un processo complesso e quando si tratta di cambiare da una posizione estremamente comoda ad una un po’ meno, perché richiede meno pigrizia, più ricerca, più cura, più bellezza, più attenzione… no, non è facile, ma è l’unica possibilità che abbiamo.