Quando Sofocle, mite tragediografo di mezza età, nella sua lussuosa dimora di Atene si accingeva a tessere le sorti di Antigone, la gogna – in greco goggylos – ossia quel collare di ferro che veniva stretto attorno al collo dei condannati esposti alla berlina, ancora non era stata contemplata dalla mente sadica del suo inventore, il cui nome la storia ha fortunatamente disperso. Tuttavia, fosse stata tra le opzioni, Creonte – l’antagonista della tragedia nonché il Re di Tebe – non avrebbe esitato a mettere alla gogna Polinice, il fratello di Antigone, reo di averlo sfidato nella battaglia per il trono. In assenza del fantasioso strumento, il sovrano di Tebe dovette quindi accontentarsi d’un modo ben più risalente, sebbene meno scenografico, di denigrare l’avversario: lasciarne il cadavere in pasto agli animali, privo di una degna sepoltura. A posteriori si direbbe che tale tecnica di infamia verso i condannati sia resistita nella penisola balcanica meglio della gogna, d’impronta medievale. Ad esempio, appena a nord della Grecia, nell’Albania socialista di Enver Hoxha, a tutti i condannati alla fucilazione, perlopiù avversari politici del regime, era riservata la stessa sorte di Polinice. Analogo epilogo per i condannati nella vicina Jugoslavia di Tito, sorvolando in questa sede sui famigerati e controversi episodi delle foibe, dove centinaia di italiani furono gettati in massa negli inghiottitoi del Carso.

Fortunatamente, con l’avvento dello stato di diritto e con il periodo di costituzionalizzazione che investì l’Europa dell’Ovest alla fine della seconda guerra mondiale, è lecito credere che simili episodi siano ad oggi ritenuti quanto di più lontano esista dalla sensibilità dell’opinione pubblica occidentale e, pertanto, di quella italiana. E d’altronde lo stesso Creonte, sul finir della tragedia, pareva essersi ravveduto sulla punizione riservata a Polinice, tanto da stabilire un diverso trattamento per Antigone, rea di avere inumato il corpo del fratello in aperta violazione del regio decreto. Alla pietosa sorella venne infatti ordinato di scontare la propria pena all’interno di una grotta, dove il suo corpo si sarebbe scomposto non solo al riparo dagli sciacalli, ma lontano anche dallo sguardo di Creonte e di tutti i tebani, inorriditi al pensiero di assistere allo strazio di una giovane concittadina. Alla lenta agonia della prigione, Antigone preferì una rapida morte; afferrò il cappio e si tolse la vita, divenendo suo malgrado pioniera di un gesto che dopo di lei milioni di carcerati avrebbero emulato. Forse il più celebre tra i suoi emuli è stato Socrate, che decise di porre fine alle proprie sofferenze di prigioniero assumendo della cicuta per non «rendermi ridicolo ai miei stessi occhi», come racconta Platone.

In Italia, l’ISTAT, che inspiegabilmente si è fermato al 2017 nel raccoglimento dei dati, rileva che il tasso nazionale di suicidi è dello 0,65 su 10.000 abitanti. Di contro, i dati raccolti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria raccontano di 53 detenuti morti suicidi nell’ultimo anno, con un tasso molto più alto di quello nazionale, ossia 8,7 su 10.000 detenuti. Da una breve comparazione con gli altri Paesi europei, si apprende che il tasso di suicidi in carcere, in Italia, è tra i più alti di tutta l’UE, nonostante l’Italia sia tra i paesi europei in cui il suicidio è meno diffuso tra la popolazione libera. Sorprendentemente, a posizionarsi peggio dell’Italia non sono i Paesi dell’Est, storicamente ritenuti come l’appendice dell’Eurozona per quanto attiene ai diritti umani, bensì la Francia e la Germania.

Ulteriore indice dell’insofferenza patita dai detenuti italiani, considerato dall’OMS quale rivelatore del rischio suicidiario, è l’autolesionismo. Per quanto concerne gli atti di autolesionismo compiuti in carcere nel 2019, l’istituto di Poggioreale, a Napoli, si è aggiudicato il primato assoluto con 426 atti, mentre il valore più alto ogni 100 detenuti lo detiene Campobasso con 110,43 atti ogni 100 detenuti, seguito da Belluno che sfiora quota 100. Tali sono le cifre fornite dalla ONLUS Antigone, che da 16 anni a questa parte provvede a stilare un rapporto nazionale sulla realtà degli istituti penitenziari in Italia, servendosi anche dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale sull’esecuzione penale e le condizioni di detenzione. Passando in rapida rassegna i rapporti estesi da Antigone negli anni, appare con tutta evidenza che la ragione principale dietro al deterioramento psicofisico dei detenuti in Italia risieda nel noto problema del sovraffollamento delle carceri.

A febbraio del 2020 gli istituti penitenziari ospitavano 61.230 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti, con un tasso di affollamento che si attesta mediamente attorno al 130%, e con picchi – come a Taranto e a Como – del 195%. In 25 delle 98 carceri visitate da Antigone nel 2019 sono state trovate celle in cui non era rispettato neppure il criterio minimo dei 3 mq per detenuto. In 14 di quegli istituti le celle più affollate ospitavano dai 5 fino – addirittura – ai 12 detenuti contemporaneamente, come nel caso di Poggioreale, Pozzuoli e Bolzano. Inoltre, in circa la metà dei 98 istituti visitati, erano presenti celle senza acqua calda per lavarsi e in 52 di essi le celle erano senza doccia, fatto che costringe i detenuti ad usare quelle comuni. In 8 istituti il WC si trovava a vista nella cella, anziché in un ambiente separato. A fronte di tali statistiche risulta facile immaginare le difficoltà pratiche della vita quotidiana in carcere, nonché le ovvie conseguenze sanitarie, in particolar modo successive alla propagazione del COVID19, con buona pace del distanziamento sociale a cui lo Stato si raccomanda compulsivamente. Il panorama deplorevole che si evince rievoca in maniera angosciante le condizioni dei dannati nell’Inferno dantesco, posto che – come evidenzia attentamente lo scrittore albanese Ismail Kadare in un ottimo saggio sulla prima cantica – nell’Inferno di Dante le anime scontavano gli errori dei propri corpi mentre, nelle prigioni, sono i corpi a scontare gli errori delle proprie anime. Dai dati sopra citati sulle condizioni igieniche e mentali dei detenuti, si potrebbe invece affermare che nelle carceri italiane non è dato sapere dove finisca la costrizione fisica e dove inizi la castrazione dell’anima.

Tornando ai numeri, balza all’occhio come il dato di febbraio 2020, che registra 61.230 detenuti, sia ad un passo dalla cifra delle 62.536 persone ospitate nel 2013, anno in cui l’Italia venne condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della CEDU, dove viene stabilito che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il caso a cui si riferisce la sentenza, cosiddetta Torreggiani, riguardava i trattamenti subiti da sette detenuti delle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. Nella nota sentenza, i giudici di Strasburgo hanno ammonito l’Italia affinché «ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana» e affinché, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, «la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente». In verità detta pronuncia irrompe in un momento storico in cui l’Italia aveva già intrapreso, per l’esattezza dal 2010 (anno in cui le carceri ospitavano più di 68.000 persone), una serie di piccoli interventi, perlopiù liberazioni anticipate, tutti rivolti a produrre un calo nell’affollamento.

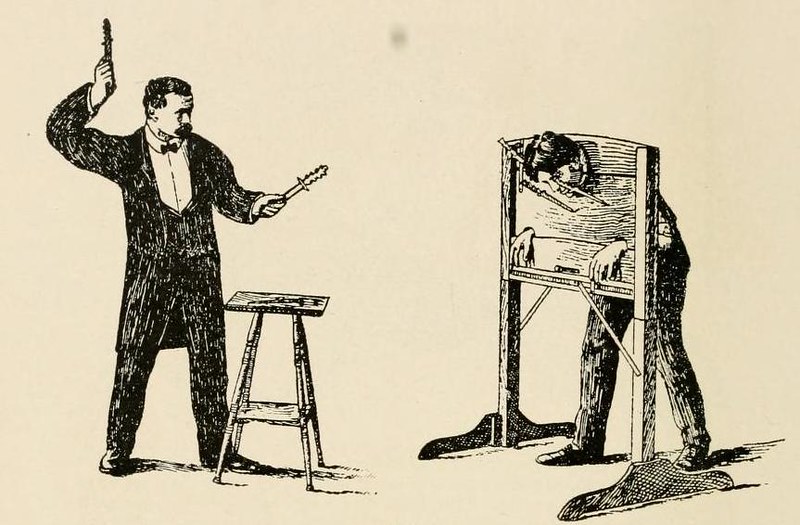

A dieci anni di distanza dall’avviamento di quel timido riformismo penitenziario, siamo in grado oggi di operare due considerazioni. La prima riguarda l’efficacia e la lungimiranza di quei provvedimenti che hanno, in un primo momento, decurtato il numero dei detenuti da 68.000 a 53.000, ma che – successivamente ed in maniera progressiva – hanno di nuovo permesso che le cifre lievitassero fino a raggiungere i 61.230 detenuti registrati a febbraio del 2020. Ciò significa che la strategia messa in atto non mira a eradicare il problema del sovraffollamento, quanto invece a ridurre provvisoriamente i danni ad esso connessi. È evidente che una soluzione così profilata sia del tutto inadeguata, visto la portata e la persistenza del problema che, a ben vedere – e qui siamo alla seconda considerazione – non è costituito dal sovraffollamento delle carceri quanto invece dall’esistenza in sé dell’istituto carcerario. Se è vero che il fine ultimo dei provvedimenti sanzionatori, come recita l’art. 27 della Costituzione, è quello di rieducare il condannato, appare lecito perlomeno interrogarsi in quale modo una persona possa trovare la via della redenzione se isolata dai propri affetti, da una dimensione sociale, lavorativa, sentimentale, dall’evoluzione stessa del mondo. È parimenti lecito domandarsi se si tratta di rieducazione o di perversione costringere qualcuno a vivere in 3 mq e a defecare in presenza dei propri compagni di cella. Viene infine spontaneo chiedersi dove si sostanzia la differenza tra questo genere di degradamento, che quotidianamente una delle più grandi democrazie occidentali infligge ai propri cittadini, e l’umiliazione delle gogne, e prima ancora delle grotte.

Se Sofocle fosse stato in Esopo, quasi certamente si sarebbe avviato alle conclusioni dell’Antigone con la celebre formula “la favola insegna che…”; ma l’Antigone non è una favola, bensì una tragedia, che – anche a distanza di migliaia di anni – non pare aver insegnato granché a questi odierni t(al)ebani che girano il capo dall’altra parte e abbozzano un sorriso condiscendente a Creonte.

E pazienza se non sapremo mai chi è morto dentro alla grotta, se Antigone o la nostra civiltà.