a cura di Diego Begnozzi e Andrea Sciotto

Dalle conseguenze economiche e sociali del lockdown all’esplosione della rabbia degli afroamericani, è sempre più palese quanto le disuguaglianze siano tornate a essere uno dei temi centrali del nostro tempo.

Eppure, nell’ambito dell’economia cosiddetta mainstream le questioni distributive sono storicamente passate in secondo piano: la stragrande maggioranza dei modelli che si studiano nelle università dànno più importanza a quanto è grande la torta, piuttosto che a come vengono divise le fette. E, praticamente nella totalità dei casi, i modelli teorizzano che a garantire la torta più grande possibile siano il libero mercato e la concorrenza perfetta.

Fine del discorso? A ben vedere, il fatto che il libero mercato garantisca la più efficiente allocazione delle risorse scarse tra gli individui è soggetto a ipotesi abbastanza restrittive, che possono rendere i modelli troppo astratti perché dicano qualcosa di attinente al mondo reale. Abbiamo già accennato in precedenza alla madre di tutte le astrazioni, cioè lo stesso soggetto protagonista dell’attività economica: non una persona in carne ed ossa, ma un agente rappresentativo, che corrisponde a una media di tutti gli individui.

In che senso la libera contrattazione tra individui rappresenta il miglior esito possibile per tutti? La risposta si può trovare in un qualunque manuale di microeconomia: l’esito finale delle contrattazioni, o equilibrio di mercato, rappresenta un ottimo paretiano, che prende il nome dall’economista italiano – ma nato a Parigi – Vilfredo Pareto (1848-1923). Semplificando, un ottimo paretiano (o un’allocazione Pareto-efficiente delle risorse) è la situazione in cui non è possibile migliorare la situazione di un soggetto senza peggiorare quella di un altro.

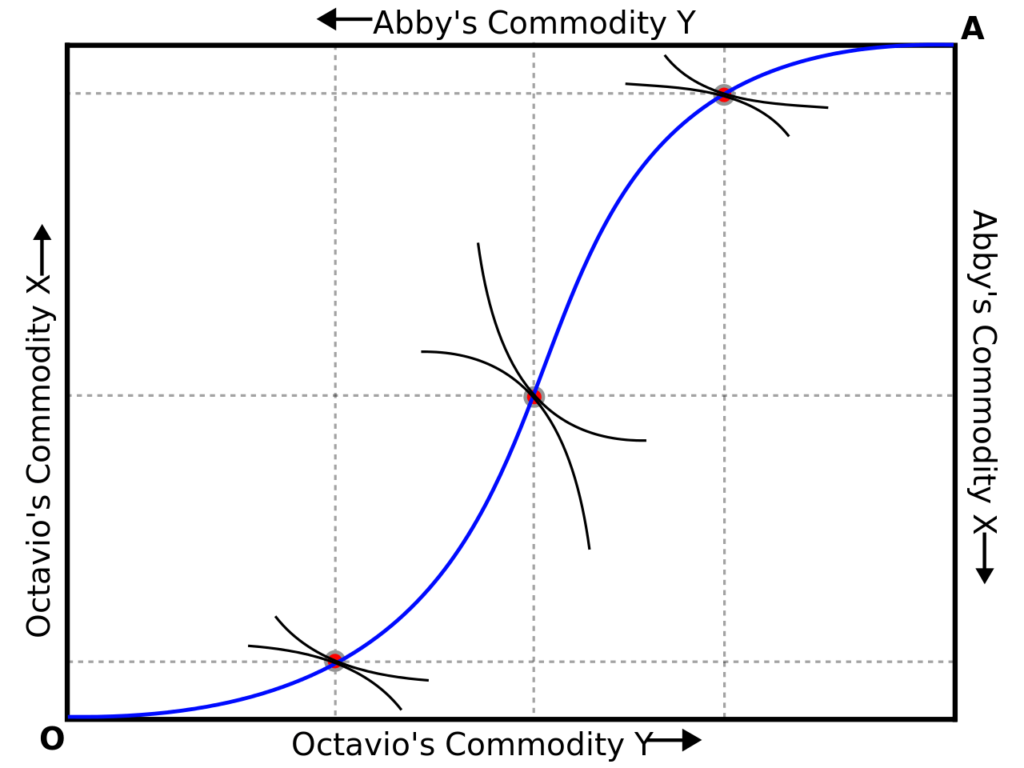

Tipico esempio da manuale: immaginiamo che ci siano solo due soggetti e due beni. Quale che sia la dotazione iniziale dei beni in mano ai soggetti, in condizioni di libero mercato essi possono scambiare una certa quantità dei due beni migliorando entrambi il proprio benessere, fino quando il benessere di un soggetto migliora soltanto a scapito di quello dell’altro. Ecco l’ottimo paretiano, ed ecco l’equilibrio di mercato. C’è un problema: in un simile modello, anche la situazione in cui uno dei soggetti ha tutto e l’altro non ha niente è efficiente in senso paretiano, perché l’unico modo di migliorare il benessere di chi non ha niente è sottraendo beni all’altro, peggiorandone il benessere.

Ma questa, si potrebbe pensare, è pur sempre teoria, per altro astratta e ipersemplificata, buona giusto per svezzare matricole. Eppure, anche quando la teoria si complica e si inizia a parlare dei fallimenti di mercato (come monopoli e oligopoli, esternalità e beni pubblici), la pareto-efficienza resta la stella polare e l’unico obiettivo ammissibile, a prescindere dagli effetti distributivi. Di nuovo: conta la torta più grande, non le fette.

Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa è cambiato: le recenti crisi hanno fatto riemergere nel dibattito economico l’argomento scottante delle disuguaglianze. Molti autori, tra cui anche premi Nobel, si sono espressi al riguardo, ma due autori francesi si sono distinti per il carattere fortemente empirico delle proprie ricerche. Uno ha trasformato un tomo di 600 pagine in un best-seller di fama internazionale, l’altra è la più giovane Nobel della storia (nonché la seconda donna).

Il primo è Thomas Piketty, autore de Il Capitale nel XXI secolo. Uscito nel 2013 in Francia e l’anno successivo nel resto del mondo, il volume descrive la dinamica delle disuguaglianze di reddito (ciò che si guadagna) e capitale (ciò che si possiede) dalla fine del Settecento ai giorni nostri. Risulta che le enormi disparità che caratterizzavano il mondo occidentale (in particolare l’Europa) fino ai primi del Novecento si sono drasticamente ridotte a seguito delle guerre mondiali e sono rimaste relativamente basse nel trentennio 1945-1975. Ma a partire dagli anni Ottanta, esse hanno ripreso a crescere a un ritmo impetuoso, fin quasi a tornare ai livelli della Belle Époque. Ciò dipenderebbe dal rapporto tra rendimento del capitale e crescita dell’economia: in un’economia che non cresce abbastanza (cioè più di quanto renda il capitale), la ricchezza tende a concentrarsi in sempre meno mani. Per evitare che le democrazie sfocino nell’oligarchia, e che a contare sia l’eredità più che il merito, va quindi introdotta un’imposta progressiva mondiale sul capitale.

La seconda è Esther Duflo, che nell’ottobre 2019, pochi giorni prima di compiere quarantasette anni, ha ricevuto dalla Banca di Svezia il Premio per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, in compagnia del marito Ahbijit Banerjee e di Michael Kremer, «per il loro approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale». Alla base del suo lavoro vi è l’idea che, per progettare politiche efficaci di contrasto alla povertà, più che affidarsi a modelli teoricamente perfetti ma potenzialmente scollegati dal mondo reale, si debba sperimentare sul campo con metodo e rigore. Così facendo, i risultati possono portare a ripensamenti radicali, come raccontano Duflo e Banerjee in L’economia dei poveri (2011).

Che le prospettive globali siano quelle di una stagnazione secolare, dove la torta non cresce ma le prime fette diventano sempre più grosse, o che basti dare le giuste spintarelle affinché i poveri siano in grado di emanciparsi dalla loro condizione, resta il fatto che la questione delle disuguaglianze non può più essere trascurata. E se la distopia di un mondo governato da ereditieri miliardari dovesse apparire fantascientifica, forse è il caso di volare a New York, recarsi in taxi alla Trump Tower, citofonare e chiedere di Fred.