Il cambiamento climatico sta mutando il volto delle nostre montagne, scompaiono i ghiacciai e aumenta il rischio di incidenti. Che ruolo possiamo giocare nella tutela di questo ecosistema e della sua cultura?

Non conoscevo personalmente Bernasconi “il Berna”, esponente di punta del gruppo dei Ragni di Lecco. Non lo conoscevo ma la notizia della sua morte, poche settimane fa, sotto una slavina in Valtellina, mi ha toccata nel profondo, mi ha fatto riflettere. Ormai succede sempre più spesso. Il numero di amici scomparsi in montagna aumenta ogni anno di più. Chi conosce il mondo dell’alpinismo lo sa, e lo accetta. Sa che, come ha detto Messner, “l’alpinismo non esiste senza il rischio della morte”. Andare in montagna porta con sé una componente di rischio di morire. Che sia alpinismo esplorativo, gita della domenica, allenamento in solitaria, sciata con gli amici, chi va in montagna lo sa, lo sente e lo accetta. Vita e morte si sorridono e si sfidano sulle alte vette.

Gli incidenti e i grandi crolli degli ultimi anni fanno però riflettere in molti, da giornalisti a grandi alpinisti, a semplici amanti della montagna. Ci ritroviamo sempre più imponenti a guardare le “capitali delle Alpi”, i mostri sacri della storia dell’alpinismo, crollare sotto il peso del caldo sole estivo.

Sono anni che la temperatura terrestre si sta alzando a causa del cambiamento climatico, l’incremento medio delle temperature lungo l’arco alpino sta causando una fusione progressiva del permafrost e dei ghiacciai. Il permafrost è il ghiaccio che non si vede, perché rimane nel terreno. Il ghiaccio funge da collante per il terreno, che rimane solido e compatto. Le temperature alte degli ultimi anni stanno portando ad un processo di disintegrazione della roccia sottostante e ad un aumento elevato del rischio che percorrere certe vie e scalare certe montagne comporta. Un rischio difficile da prevedere e calcolare che ha colto impreparati in questi ultimi anni grandi guide alpine ed esperti della montagna.

In montagna tutto è più visibile, la realtà delle cose emerge prima. Da anni ci troviamo sempre più affranti e inermi di fronte al fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai. Ognuno ha la propria valle, le proprie montagne. Le mie sono i ghiacciai perenni della valle d’Aosta, quelli che si ergono a confine con la Svizzera. “Perenni”, una parola bellissima. Fin da piccola mia mamma mi aveva insegnato il significato di “nevi perenni” e io andavo fiera di quella mia conoscenza e di poterla usare con i miei amici, sapendo che avrei fatto una bella figura. Mi piaceva quel termine perché mi dava un’identità, l’identità di una persona che ama e frequenta la montagna. Ma mi piaceva forse ancora di più perché mi affascinava il concetto di perennità. Le montagne erano una certezza e con loro la presenza della neve che tanto già amavo. Sapevo fin da piccola che qualsiasi cosa fosse successa, lei sarebbe stata lì ad aspettarmi. Che gioia e che malinconia ricordare le certezze dell’infanzia. La neve era semplicemente neve, non esistevano le differenti tipologie che in seguito ho imparato a riconoscere, e che possono salvare la vita. Si trattava di un gioco, e mi piace pensare che ancora lo sia. Si dice che gli alpinisti e gli sciatori siano adulti che non hanno mai smesso di giocare. Alla fine l’alpinismo è scoperta, degli spazi, della natura, ma anche di sé stessi, dei propri pensieri e limiti. È divertente tracciare nuove linee scrutando un pendio per capire dove sia meglio salire. È guidare e seguire, fare fatica, sentire vivo il proprio corpo, i muscoli in azione, ascoltarsi. È discesa e salita. Vento, neve e nubi. È una danza, un dialogo.

Alla fine di questo si tratta, capire cosa sia per ognuno di noi andare in montagna, fare alpinismo. Ognuno ha il suo motivo, la sua relazione, le sue sensazioni.

Qualsiasi esse siano, i crolli, le frane e più in generale i rischi stanno oggettivamente aumentando. Lo dicono ogni anno le statistiche, lo conferma la semplice osservazione dei nuovi volti delle nostre montagne, cambiate, a volte private della storia di chi le ha salite, come il pilastro Bonatti al Petit Dru e i sempre più frequenti crolli sul Cervino, che hanno spazzato via la Cheminée, il celebre passaggio sulla via normale italiana.

Ci stiamo interrogando sul nostro modo di relazionarci con la natura, di sfruttare le sue risorse? Un’analisi del rapporto tra l’uomo e i monti riporta necessariamente ad un’analisi più ampia e universale del rapporto tra individuo e natura.

Una possibile chiave di lettura dimora nel pensiero che esprime a riguardo Alessandro Gogna, fortissimo alpinista italiano, protagonista, tra le altre, di eccezionali imprese sul Cervino.

«Occorre riconsiderare i pericoli della montagna, i cambiamenti climatici e fare in modo che forino la corazza della finta sicurezza. Un modo per trasformare un ciclo climatico apparentemente a noi sfavorevole a nostro vantaggio, trasformarlo in opportunità. La montagna cambia, e con lei l’alpinismo e la comunicazione che cambia. Ma soprattutto anche gli individui cambiano: con le proprie motivazioni e il loro approccio ambientale selvaggio, imparando a essere ospiti».

Il concetto di essere “ospite” di un territorio non è valido solo per l’alta montagna, ma è utilizzabile per definire più ampiamente la complicata relazione tra esseri umani e l’ecosistema che lo circonda, che lo ospita. La tutela del mondo alpino, come anche del mondo marino e di tanti altri ecosistemi, dovrebbe forse partire dal basso, dal rapporto che l’uomo ha con le risorse che lo circondano. Forse bisognerebbe rieducare il singolo individuo al reale valore delle cose e alla loro limitatezza.

È normale rendere qualsiasi cosa accessibile tramite i soldi? Esistono altre lenti oltre a quella economica per vedere e valutare il mondo e per farne esperienza?

A questo proposito, Reinhold Messner, in un’intervista a Montagna 360, ha introdotto alcune importanti differenze, fornendo una possibile soluzione per fare chiarezza tra la montagna turistica e la montagna selvaggia.

«La mia definizione è semplice: l’alpinismo comincia dove il turismo finisce. Abbiamo rock master, le gare di climbing, il CAI che gestisce i sentieri, ma tutto questo è turismo: i rifugi sono stati costruiti 100 – 130 anni fa per fare turismo. Un turista può camminare anche dieci ore, ma resta sempre un turista: diventa un alpinista solo quando esce dal sentiero e va nella wilderness, con tutti i suoi pericoli. Ora, io non ho niente in contrario al turismo, che è la base economica della sussistenza delle Alpi, ma bisogna fare chiarezza.

Per preservare la natura selvaggia, bisogna preservarne quel giusto grado di pericolo. Bisogna fare chiarezza sui due mondi, la montagna turistica accessibile ai più (che comprende sport di arrampicata indoor, vie spittate, giri per rifugi, etc…) e la montagna selvaggia. Chi cerca di tirare fuori il pericolo, distrugge la montagna. Il ruolo delle Alpi non è quello di garantire ai cittadini gli spazi alternativi per quei desideri che nelle metropoli non possono essere soddisfatti».

Soffermarsi sul concetto di turismo offre molti spunti sulla società che abbiamo creato. Il turismo è diventato una delle principali fonti di sostentamento di tutti i territori naturali, che siano spiagge, foreste monti o parchi naturali. Il turismo per non essere distruttivo ma costruttivo, sostenibile, dovrebbe essere legato a un concetto di cultura del territorio, al suo sviluppo, alla sua tutela. Riprendendo sempre le parole di Messner, che auspica di poter trovare un equilibrio tra il turismo e la difesa della cultura alpina e della montagna selvaggia:

«La bellezza del nostro territorio è la somma di due valori, la terra coltivata ovvero la cultura della montagna e la terra selvaggia che deve rimanere intatta, pura, “heile”. È molto facile: in realtà l’uomo ha dimostrato nel corso del tempo fin dove è possibile fare delle infrastrutture e dove invece è necessario fermarsi, mantenere i sentieri ed i rifugi che ci sono già, ma non fare nulla di nuovo. Più in basso, invece, dobbiamo aiutare i contadini e dare alle malghe gli strumenti per sopravvivere».

È del dicembre 2019 la decisione dell’ONU di inserire l’Alpinismo nella lista dei beni immateriali patrimoni dell’UNESCO. La proposta deriva da un’idea maturata negli anni, di cui uno dei principali esponenti era stato Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti italiani di sempre. Bonatti auspicava che la visibilità data a quest’arte, definita dall’UNESCO «l’arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali» non avesse il fine di «musealizzare l’alpinismo, ma di dare voce a queste volontà di ricercare un alpinismo epico, by fair means, rispettoso dell’ambiente e della comunità».

Riprendendo le parole di Torti, presidente del CAI, «se da un lato questo riconoscimento internazionale contribuirà a dare visibilità all’alpinismo in quanto tale, dall’altro comporterà l’obbligo di adottare specifiche misure di salvaguardia».

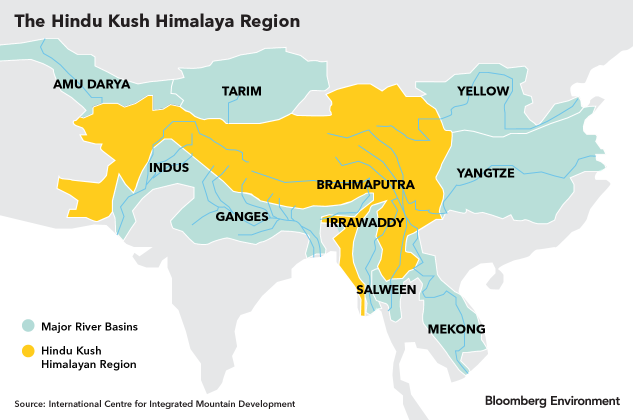

Proteggere, tutelare, rispettare il nostro ruolo di ospiti dell’ambiente naturale che ci circonda sono ormai imperativi categorici, ma dobbiamo fare di più. La questione non riguarda solo l’etica della montagna e gli alpinisti, ma le perdite ambientali ed economiche irreversibili. Uno studio pubblicato su The Cryosphere, la rivista di geo-scienze dell’Unione Europea, prevede la scomparsa del 70% di neve in montagna entro la fine del secolo, minacciando un settore sciistico che in Europa produce 30 miliardi di dollari con circa 60 milioni di turisti all’anno. Ancora più importante, lo scioglimento dei ghiacci a livello globale comporta delle conseguenze spaventose ed irreversibili, tra le quali l’innalzamento del livello del mare e la conseguente perdita di terra emersa e la diminuzione di corsi d’acqua e dei bacini idrici che rappresentano fonte di cibo e di acqua per miliardi di persone (pensiamo solo ai ghiacciai dell’Himalaya, dei quali beneficiano India, Nepal e Cina).