L’obbiettivo di un governo in pace come in guerra non è la gloria

dei governanti o delle razze, ma la felicità dell’uomo comune

Lord William Beveridge

Quando non si lancia in improbabili contaminazioni dall’inglese, la lingua italiana ha sviluppato una tendenza all’abuso di una terminologia impropria. Nel parlato di ogni giorno come sui social – molto prima che “petaloso” irrompesse con prepotenza nelle nostre vite – ci siamo senz’altro imbattuti nel termine “resilienza“. La proprietà dei materiali da costruzione che resistono alla rottura, traslata in senso lato nella capacità a prova d’urto di far fronte ai traumi, è stata la parola più abusata degli ultimi cinque anni. Spesso in combinata col fratello maggiore “eroismo” a più riprese accostato a casi improbabili.

Se può suonare indebito additare come “resiliente” un quindicenne che guarda oltre dopo una delusione amorosa o definire “eroico” uno sportivo che vince una gara, come vogliamo descrivere la tenuta di un sistema, quello Sanitario Nazionale italiano, che da quando esiste si trova a far fronte a tagli e privatizzazioni, purtuttavia riuscendo nell’impresa di portare a compimento la sua missione? Ecco che la cara vecchia “resilienza” e il sempiterno “eroismo” tornano sulla cresta dell’onda, stavolta tutt’altro che impropriamente.

Non è sempre stato così. C’è stato un tempo in cui la nostra sanità pubblica era considerata una conquista, figlia di un vero e proprio miracolo. Nell’immediato dopo guerra i Padri Costituenti misero da parte le personali visioni del mondo per dare vita a un enunciato in grado di mediare tra le istanze più divergenti. Nell’inverno del 1947 si dibattè aspramente sugli articoli del II titolo della Suprema Carta, quelli che regolano i “Rapporti etico-sociali”, il cuore dei diritti di cui il cittadino della neonata Repubblica avrebbe goduto in quanto parte della collettività, come persona, col matrimonio e in famiglia e con l’istruzione. La dottrina sociale cattolica e la teoria comunista, come per magia, si accordano nel definire l’Articolo 32 che recita:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Quella che all’inizio sembra utopia, si concretizza invece in uno dei più grossi lasciti dell’Assemblea Costituente. Il concreto adempimento del XXXII articolo è però una conquista figlia di trent’anni di lotte e dibatti. Quando il primo gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, il nostro sistema sanitario ha ancora un’impostazione ottocentesca. Il modello di riferimento per il Regno d’Italia è stato “il Bismarck”, dal nome del cancelliere di ferro prussiano che lo introdusse nel 1883. Un modello assicurativo basato su casse ed enti mutualistici come l’Inail – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – o l’Inam – Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie – che permise sul finire del XIX secolo a larghi strati di popolazione l’opportunità di accedere per la prima volta a prestazioni. Nonostante gli sforzi del regime fascista di nazionalizzazione ed accorpamento, nel secondo dopoguerra la “mutua”, pagata in parte con i contributi e in parte dal datore di lavoro fino a un tetto massimo di spesa, rivelava ormai tutta la sua inefficienza.

L’obbiettivo di un governo in pace come in guerra non è la gloria dei governanti o delle razze, ma la felicità dell’uomo comune

In questi giorni in cui da Oltremanica arrivano dichiarazioni da far impallidire Malthus, può far sorridere pensare che il modello a cui si è ispirata la nostra sanità sia inglese. “Il Beveridge”, dal nome dell’economista e sociologo britannico che nel 1942 redasse un rapporto sulla “Sicurezza sociale e i servizi connessi”, servito come base per la riforma dello stato sociale britannico dopo la II Guerra Mondiale. Il “piano Beveridge” è considerato la “costituzione” dei moderni welfare state, in base alle sue direttive nel 1948 nasce il primo sistema sanitario a copertura universale e finanziato con soldi pubblici, il National Health Service (NHS).

Ci vuole una grande epidemia, quella di poliomielite del 1958, per far nascere anche in Italia il Ministero della Salute che dieci anni più tardi sancisce la nascita dell’assistenza ospedaliera pubblica per legge. La riforma più importante della storia della salute pubblica nel nostro paese è datata 23 dicembre 1978, l’anno del caso Moro e dell’elezione di Pertini. Il governo Andreotti IV, che ottenne la fiducia tre giorni dopo via Fani, alla Salute nomina la prima ministra della storia del paese: Tina Anselmi. Con la legge 833 – quasi in sordina, «distrattamente», come ebbe a dire Luciana Castellina – nasce il Servizio Sanitario Nazionale. Nelle cattiva sorte e nelle avversità, per gli italiani arrivano tre parole chiave: “universalità”, dall’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione; “uguaglianza”, con un sistema di accesso alle cure senza nessuna discriminazione; ed “equità”, per la parità di accesso in relazione a uguali bisogni di salute. Con “salute” non si intende l’assenza di malattia ma il concetto di benessere psico-fisico dell’individuo. Per altro come dice l’art 32 della Costituzione, la repubblica italiana si impegna per il benessere di qualsiasi individuo, indipendentemente dai criteri di cittadinanza e di reddito. Un’universalità delle cure difficilmente riscontrabile in altri paesi.

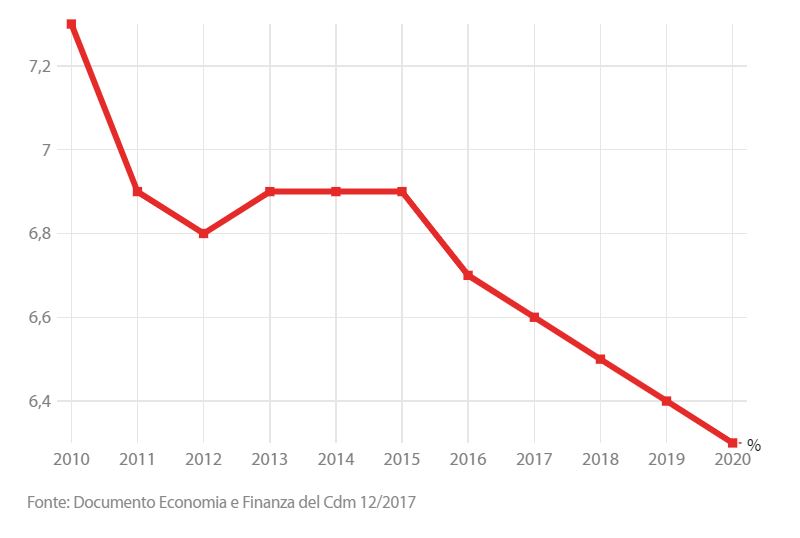

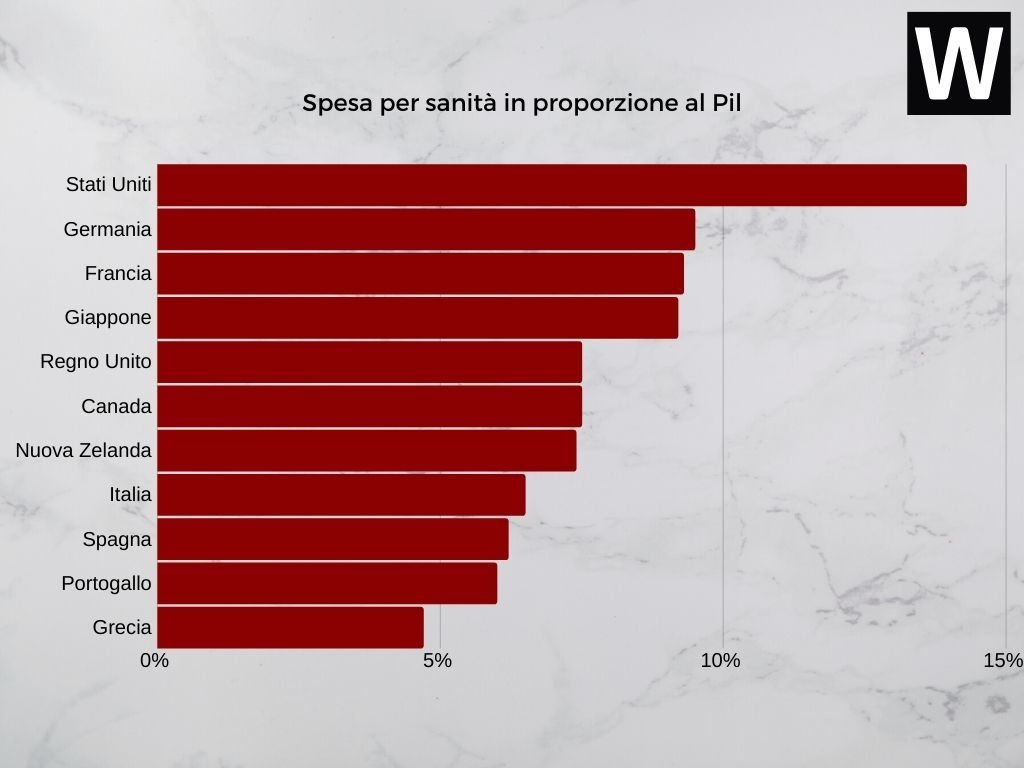

Nel 2018 il nostro Servizio sanitario nazionale ha compiuto quarant’anni. Un compleanno amaro, il Documento di economia e finanza di quell’anno ha indicato come il rapporto tra la spesa sanitaria e Pil sia per la prima volta sceso sotto 6,5 per cento, la soglia limite indicata dall’Oms per garantire assistenza e accesso alle cure di qualità, con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. I dati più aggiornati dell’OCSE mostrano come la percentuale, anche se vicina alla media OCSE del 6,6%, sia calata di quasi mezzo punto rispetto dal 2010. Tutti i grandi Paesi europei spendono di più in sanità: la Germania il 9,5%, la Francia il 9,3 e il Regno Unito di Johnson il 7,5. Mediamente la spesa pro capite per il sistema sanitario nazionale nel nostro paese è di circa 2.326 euro a persona, tremila in meno dei 5.056 dollari per ogni tedesco, duemila in meno di quanto spetti a ogni francese e mille in meno dei circa tremila per ogni britannico.

Il finanziamento ha avuto in questo decennio un tasso di crescita dello 0,90%, che con l’inflazione media annua all’1,07% si è tardotto in un definanziamento di 37 miliardi. La Fondazione Gimbe calcola che il grosso dei tagli sia avvenuto tra il 2010 e il 2015 coi governi a cavallo della crisi del 2008 [Berlusconi IV] e dell’austerity [Monti], con circa 25 miliardi di euro trattenuti dalle finanziarie del periodo; i restanti 12 miliardi sono serviti per l’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica tra il 2015 e il 2019 [governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte].

Tagli che si ripercuotono sulla quantità e sull’ammodernamento delle apparecchiature, oltre che sulla disponibilità di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, calato negli ultimi 10 anni di 46mila unità – tra cui 8mila medici e 13mila infermieri.

I dati più affidabili per aiutarci a capire ciò che sta realmente accadendo negli ospedali italiani arrivano dall’annuario statistico dell’SSN. I posti letto complessivamente disponibili nelle strutture pubbliche sono 151.646 (2,5 ogni mille abitanti), che sommate alle oltre 40mila unità incluse in strutture private rappresentano un calo del 30% rispetto all’anno 2000.

Per quanto riguarda il personale medico e sanitario, le cose non migliorano. Il rapporto “State of Health in the EU: Italia, Profilo della sanità 2019” – pubblicato lo scorso dicembre dall’Ocse, dalla Commissione Ue e dall’Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie – contiene alcuni dati in merito. Nel nostro Paese al 2017, il numero dei medici per abitante è maggiore della media europea: 4,0 per 1.000 abitanti, contro un 3,6 comunitario. “Il numero dei medici che esercitano negli ospedali pubblici e come medici di famiglia è in calo, e oltre la metà dei medici attivi ha un’età superiore ai 55 anni: tale situazione desta serie preoccupazioni riguardo alla futura carenza di personale”, sottolineano però Ocse e Ue. Per quanto riguarda gli infermieri, invece, il nostro Paese ne impiega di meno rispetto alla media europea: 5,8 ogni 1.000 abitanti, rispetto agli 8,5 comunitari.

I guai non finiscono. La corsa al pensionamento dei medici ospedalieri che, in particolare con Quota 100, ha sconvolto molte realtà territoriali; l’imbuto formativo che colpisce i neolaureati in Medicina che non riescono ad accedere al mondo del lavoro per l’esiguo numero di borse di studio di specialità – oggi ci sono 12 mila specialisti con rinnovo annuale e una paga base di circa 80 euro al giorno, gli anni di attesa per una stabilizzazione sono 15; l’assunzione “a gettone” di personale medico a partita Iva, assunto a prestazione dall’ospedale con costi superiori a quelli di uno specialista a tempo indeterminato; per non parlare delle assunzioni interinali di infermieri e personale ospedaliero attraverso agenzie, spesso con sede all’estero.

La Sanità in Italia vive da anni un calvario, ma non stacca la spina, anzi.

Situazioni estreme, come le catastrofi naturali e ovviamente le epidemie mostrano come il Sistema sanitario nazionale ha dimostrato di essere all’altezza. Non solo “medicina della catastorofe”, ci sono poi i miracoli ordinari nelle corsie d’Italia. Nel nostro paese, stando ai dati Eurostat c’è la seconda speranza di vita più alta nell’Ue, con 83,1 anni, dietro solo agli 83,4 anni della Spagna – rispetto a una media comunitaria di 80,9 anni. Sempre in tema di speranza di vita, le sue disuguaglianze, connesse per esempio alle condizioni socio-economiche, in Italia sono inferiori alla maggior parte degli altri Stati Ue, sebbene siano comunque notevoli.

A febbraio 2019, Bloomberg News ha pubblicato la sua annuale classifica sull’Health Index che valuta la salute della popolazione in 169 Paesi membri dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Italia era prima nel 2017 e risulta seconda nel 2019. Un’altra classifica – sviluppata con una metodologia scientifica più solida e pubblicata a maggio 2018 – è quella della prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Si chiama Healthcare Quality and Access Index (in italiano, “Indice di qualità e accesso ai servizi sanitari) e mette in relazione la mortalità evitabile per diverse malattie con altri elementi, come la spesa sanitaria pro capite. Secondo le ultime rilevazioni, l’Italia è al nono posto in questa graduatoria, su 195 Paesi al mondo, davanti a tutti gli altri grandi Paesi europei e ai membri del G7. Ai primi tre posti qui troviamo Islanda, Norvegia e Paesi Bassi.

La Sanità non è una missione che ha bisogno di martiri. La sanità è uno strumento che deve garantire la salute. Recita il comunicato di un sindacato di base della categoria che ha recentemente lanciato un hashtag che è un grido di rabbia: #eroiunaminchia.

Contrariamente a quanto le vicende di cronaca ci hanno portato a pensare, nel complesso il nostro SSN è tutt’altro che da buttare. A quarant’anni è chiamato a fare straordinari che lo rendono eroico, a fronteggiare le catastrofi come le emergenze quotidiane. Ma è ancora il nostro modello di resilienza. Tagli e restrizioni indeboliscono la Sanità pubblica, sminuendo anno dopo anno uno dei cardini su cui poggia lo stato nato dalle ceneri di guerra e dittatura. Nessuno tocchi il Servizio Sanitario Nazionale: rimane la nostre immunità di gregge di fronte a pandemie, catastrofi naturali e normale decorso della vita di ogni cittadino