La Turchia che conosciamo oggi nasce nel 1923, sulla spinta di una sanguinosa guerra d’indipendenza combattuta in aperto contrasto con le potenze occidentali che nel 1920 avevano smembrato ciò che rimaneva del secolare Impero ottomano, uscito dilaniato dalla Grande guerra. Nell’immaginario nazionalista l’assegnazione di İzmir ed Edirne (Smirne e Adrianopoli) allo storico nemico greco e la perdita della sovranità su Bosforo e Dardanelli avevano rappresentato un’umiliazione indigeribile, capace di risvegliare finalmente l’orgoglio patriottico sopito. La goccia che fa traboccare il vaso è però il timore che a conquistare l’indipendenza possano essere anche i popoli che cingono l’Anatolia da est, su tutti curdi e armeni. Il dodicesimo dei Quattordici punti enunciati nel 1918 dal Presidente Usa Woodrow Wilson dinanzi al Congresso lascia pochi dubbi in tal senso:

Alle regioni turche dell’attuale impero dovrà essere assicurata una sovranità non contestata, ma alle altre nazionalità, che ora sono sotto il giogo turco, si dovranno garantire un’assoluta sicurezza d’esistenza e la piena possibilità di uno sviluppo autonomo e senza ostacoli.

A Sèvres gli armeni, vittime del terribile genocidio di 4 anni prima, ottengono il riconoscimento della neonata Repubblica, alla quale Wilson decide poco dopo di assegnare anche il porto turco di Trabzon sul Mar Nero. Anche a causa dell’opposizione armena, i curdi si vedono invece rifiutare la proposta presentata l’anno precedente a Parigi che prevedeva anche uno sbocco al mare nella regione turca dell’Hatay; si stabilisce così di istituire un’apposita commissione composta da delegati francesi, inglesi e italiani, incaricata di istituire un governo provvisorio a est dell’Eufrate sulla quale, dopo un anno, la Società per l’ascesa del Kurdistan potrà rivendicare il controllo. Si tratta in ogni caso di un territorio interamente compreso all’interno dei confini dell’attuale Turchia, che lascia quindi fuori i curdi iraniani e le comunità curde dell’Iraq britannico e nella Siria francese.

Ovviamente la suddetta commissione non vedrà mai la luce e nel successivo trattato, quello siglato nel 1923 a Losanna dalla neonata Repubblica turca e dalle potenze dell’Intesa, non troverà spazio nessuna rivendicazione del popolo curdo. È anzi anche in merito allo spauracchio di un Kurdistan indipendente che fa leva il “Padre dei turchi” Mustafa Kemal durante il conflitto terminato nel ’22 ed eloquentemente definito “guerra d’indipendenza” a Istanbul e “catastrofe dell’Asia minore” ad Atene. Uno scontro combattuto sì sul fronte occidentale ma con pesanti ripercussioni anche sul confine sudorientale del nuovo Stato: quella che viene tracciata allora e che ancora oggi separa la Turchia dall’Iraq e dalla Siria è una linea che non tiene minimamente conto della presenza curda nell’area. E una volta risolte le dispute internazionali, Atatürk può finalmente concentrarsi sulle questioni interne.

Il progetto kemalista è chiaro: costruire e cementare un sentimento nazionale laico attorno al nucleo storico dei musulmani dell’Anatolia, considerati però non in senso confessionale ma etnico: non in quanto musulmani, quindi, ma in quanto turchi. Una sovrapposizione, quella tra nazione turca e Islam anatolico, palesemente artificiosa e sulla quale Atatürk fonda una politica di ingegneria sociale alla base di gran parte delle tensioni attuali. Mentre l’assimilazione delle esigue minoranze di origine circassa, albanese, slava o georgiana non incontra particolari ostacoli, le province mesopotamiche del sud-est – in cui lo stesso Impero ottomano aveva sempre trovato resistenza a far valere la propria autorità – si rivelano da subito restie al processo di turchizzazione. Tre le rivolte scoppiate nella regione solo tra il 1925 e il 1930, tutte soffocate nel sangue dall’esercito kemalista.

All’opera di repressione il Partito repubblicano al potere affianca, a partire dal ’34, un vasto programma di deportazioni verso le zone occidentali del paese. È in opposizione a questo provvedimento, eufemisticamente denominato “Legge del reinsediamento”, che nel 1936 scoppia a Dersim la più grande ribellione curda della storia: i morti si conteranno a decine di migliaia e alla città sarà cambiato nome in Tunçeli. Nel frattempo Atatürk muore: la Turchia cambia faccia ma l’impianto istituzionale che ha lasciato sembra resistergli, come testimonia la serie di colpi di stato con cui l’esercito soffoca ogni tentativo di deviare la rotta dal nazionalismo laico del padre della patria. Nonostante ciò, la Repubblica nel 1952 entra a far parte della Nato e undici anni dopo sottoscrive il Trattato di associazione con la Comunità economica europea. Il destino del Kurdistan sembra dimenticato per sempre.

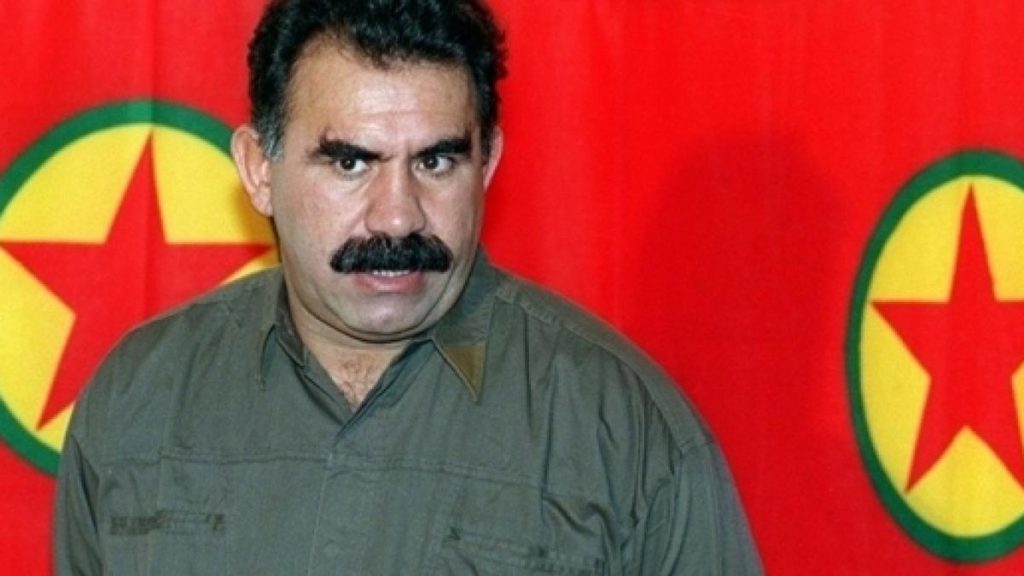

A rimescolare le carte è, nel 1978, la nascita del Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan di Abdullah Öcalan: «è da questo momento che la questione curda diventa cruciale per la sicurezza nazionale», spiega Alessandro Albanese Ginammi, assegnista di ricerca all’Università europea di Roma ed esperto di relazioni Ue-Turchia. «Il Pkk in Turchia – prosegue – è considerato a tutti gli effetti un’organizzazione terroristica, al pari dell’Isis, e anche i curdi moderati vengono additati come suoi sostenitori». In effetti la formazione di Öcalan, dopo aver subito – al pari di altri partiti – una terribile persecuzione negli anni successivi al golpe del 1980, ha scelto la via della lotta armata dando vita a un ventennale conflitto con lo Stato turco che ha causato – secondo fonti Onu – più di 40 mila vittime tra militari e civili e che di fatto non è mai davvero terminato.

Dal canto suo, la Turchia del nuovo millennio non è più quella di Kemal: «il nazionalismo islamista di Recep Tayyip Erdoğan, al potere da più di 15 anni, ha poco da spartire con quello laico di Atatürk – ci dice Alessandro – e gran parte del merito di questo “risveglio islamico” è da imputarsi all’opera del predicatore Fethullah Gülen, ora in esilio negli Stati Uniti ma fino al 2013 strettissimo alleato di Erdoğan». Per il Presidente la questione curda è innanzitutto una straordinaria occasione per ricompattare l’opinione pubblica interna, in un contesto di bassa crescita (+0,5% le stime per il 2019), di erosione del consenso dell’Akp – uscito con le ossa rotte dalle elezioni amministrative – e di crescente ostilità nei confronti dei quasi 4 milioni di rifugiati siriani presenti nel Paese. E sono proprio questi ultimi al centro dell’operazione in Rojava: un milione, secondo i piani, quelli da “ricollocare”.

La Turchia punta a rendere il Nordest della Siria quanto più frammentato possibile dal punto di vista etnico, in un divide et impera che impedisca la creazione di un’entità statuale autonoma sotto il controllo dell’YPG (l’Unità di Protezione Popolare dei curdi siriani, vicina al Pkk). Un pericoloso precedente per l’alto rischio di emulazione anche al di qua del confine. Dal punto di vista internazionale poi, il “patto di Sochi” siglato il 22 ottobre con Vladimir Putin – che ha formalmente bloccato l’offensiva turca nella regione e ha stabilito pattugliamenti congiunti fino a 10 km in territorio siriano – è l’ennesima prova di un progressivo avvicinamento della Turchia di Erdoğan alla Russia. Russia che «pur appoggiando apertamente le potenze sciite della regione – Iran in primis – non si fa scrupoli a intrattenere rapporti anche con i paesi sunniti». Turchia su tutti.

E l’Ue? «Le ultime dichiarazioni del presidente dell’Europarlamento David Sassoli lasciano pochi dubbi: per l’Europa la Turchia è un corpo estraneo all’Occidente ma non è con la retorica dei buoni e dei cattivi che si portano avanti le relazioni internazionali», avverte ancora Alessandro. «Si parla molto, e giustamente, degli infiniti tradimenti subiti dai curdi, dagli accordi Sykes-Picot alla dichiarazione Balfour fino al recente ritiro delle truppe Usa dal Rojava. Ma non va dimenticato che gli stessi turchi si sono visti promettere per decenni l’ingresso nell’Ue, salvo poi sentirsi dire da Giscard d’Estaing che nei corridoi diplomatici di mezza Europa tutti li odiavano ma nessuno aveva il coraggio di dirglielo in faccia. Troppo facile ora – conclude – lamentarsi della deriva autoritaria di Erdoğan e della sua liaison con Putin: non era chiudendo le porte ma dialogando che si poteva scongiurare tutto ciò».