I Palantir sono oggetti pericolosi, Saruman.

Gandalf, Il Signore degli Anelli

Su Arda, il pianeta mitologico su cui sorge la Terra di Mezzo, gli elfi infusero la loro magia in alcune pietre sferiche donando loro la facoltà di mettere in comunicazione tra loro i possessori che le avessero interrogate. Il nome di queste pietre era Palantir, che nella lingua elfica inventata da JRR Tolkien significa “colui che guarda da lontano”. Ai tempi della Guerra dell’Anello, l’Oscuro Signore Sauron fu in grado di ottenere un forte vantaggio competitivo sulle forze della Luce utilizzando il proprio Palantir per comunicare con lo stregone Saruman e con Denethor, signore di Gondor, così da corromperli e ricevere un esercito nuovo di zecca dal primo, e informazioni fondamentali sui movimenti dei suoi avversari dal secondo.

Tutti noi, oggi, possiamo fregiarci del nostro piccolo Palantir sotto forma di account sui social network; l’opportunità di dare un’occhiata alle vite degli altri (e di dare allo stesso tempo a chiunque occasione di farlo con la nostra) ci alletta estremamente. I Palantiri, proprio come i social, sono di per sé strumenti neutri; è l’uso che se ne può fare a renderli pericolosi e a regalare potenziali informazioni cruciali al Sauron di turno.

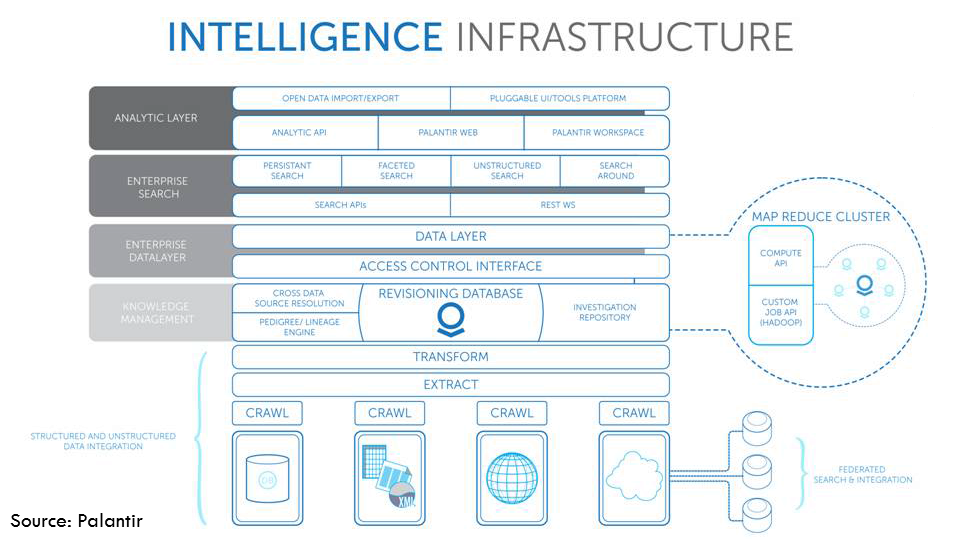

Deve essere un appassionato del Signore degli Anelli e aver fatto grossomodo questo ragionamento Peter Thiel, il fondatore di Palantir Technologies, il più grande, ricco e influente data broker presente sul mercato. Con un valore stimato di 6 miliardi di dollari e una certa simpatia per l’amministrazione Trump, l’azienda è stata recentemente collocata al quarto posto nell’elenco delle firm più malvagie del mondo secondo la rivista Slate (Bonus: nella lista c’è un’altra start-up col nome preso da Tolkien, nella Silicon Valley devono essersi fissati. Lascio a voi il piacere di trovarla).

Quello che Palantir e le aziende simili fanno è sostanzialmente acquistare dati (da siti che prevedono un iter di registrazione o di e-commerce, dalle ricerche online, ad esempio), ordinarli, ripulirli, e costruire profili sotto forma di file numerici, che corrispondono a ognuno di noi e ci descrivono per quello che gli algoritmi incaricati di farlo interpretano rispetto al nostro comportamento on-line. Gli stock di dati ottenuti profilando gli utenti sono venduti a società terze, che a loro volta li daranno in pasto ad un algoritmo che ci invierà una pubblicità incredibilmente mirata rispetto alle nostre esigenze del momento tramite i fastidiosi banner che ormai sono su tutti i siti che visitiamo.

Da qualche anno è diventato obbligatorio per i siti dichiarare tramite un’informativa se utilizzino o meno i cookie e richiedere un consenso all’utente in caso afferamativo; non si tratta di niente altro che di marcatori in formato di bit che registrano il passaggio sul dominio afferente ai siti stessi. Sono questi, insieme ai tracker più o meno legali che esistono, i “segnaposto” che vengono usati dai data broker per segnalare ai propri clienti che avete appena visitato il sito di un produttore di scarpe da running: tutti i siti clienti di Palantir e simili che visiterete successivamente vi proporranno banner con le offerte migliori per le vostre prossime Nike. Ecco il valore di scambio di cui parla Fumagalli, di cui abbiamo parlato nella prima parte: informazioni che di per sé potrebbero sembrare completamente slegate vengono combinate fino a creare un bersaglio perfetto per annunci mirati in maniera sorprendentemente precisa.

Un altro fattore che dovrebbe essere preso in considerazione è relativo alla provenienza dei dati: ci sono aziende che hanno fatturati miliardari grazie ad informazioni prodotte da qualcun altro; nello specifico da tutti noi, trasformati nella incarnazione perfetta del prosumer: produciamo e rilasciamo sulla rete informazioni che vanno ad alimentare direttamente i nostri acquisti futuri, influenzati dalle deduzioni di qualche algoritmo predittivo. Tutto questo, il più delle volte, con un preoccupante grado di inconsapevolezza che contribuisce ad alimentare il meccanismo. Il delitto perfetto, praticamente.

Prosumer, per la Treccani: Espressione, coniata da Alvin Toffler nel libro The third wave (1980): è una crasi dei termini producer e consumer che indica un consumatore che è a sua volta produttore o, nell’atto stesso che consuma, contribuisce alla produzione.

Che possibilità ci sono, quindi, per affrontare il mondo del web con maggiori garanzie e consapevolezza? Un primo aiuto ci arriva dall’ Unione Europea, come abbiamo già avuto modo di vedere: il GDPR, ad un anno e mezzo di distanza dalla sua entrata in vigore, si pone come un faro nell’ambito della battaglia sulla privacy online, permettendo ai cittadini europei il diritto di navigare su Internet in maniera più sicura e controllata. La maggiore innovazione portata è quella di prevedere informative dettagliate sull’utilizzo dei dati personali che viene fatto da qualsiasi sito visitato. Di fatto, tutto quello che Palantir e amici hanno fatto finora per creare plusvalore è diventato illegale all’interno dell’UE: per la raccolta di dati è necessario prestare il proprio consenso, e soprattutto è necessario che le aziende dichiarino a quale scopo tali dati vengono raccolti, scongiurando in questo modo un utilizzo fraudolento delle modalità di raccolta. Questo chiaramente non significa scongiurare definitivamente la profilazione: capita spesso, per fretta o per negligenza, di prestare il consenso alla raccolta dei propri dati. È importante comunque sapere che, come cittadini Europei, al momento godiamo di una maggiore tutela rispetto a questi tentativi.

Esiste poi tutta una serie di contromisure legate all’iniziativa personale: si possono installare adblocker e dispositivi antitracciamento sul proprio computer oppure utilizzare browser indipendenti: per esempio, dopo un periodo di assestamento servito a migliorare l’algoritmo di ricerca, Duckduckgo permette ora una esperienza di navigazione completamente anonimizzata ma in grado di rivaleggiare con i giganti del web. Giganti che, dal canto loro, si adattano ai tempi: Google ha un proprio sistema antitracking, lo stesso ha fatto Apple con Safari, Facebook sta provando ad allontanare il proprio nome da quello dei data broker. Rimane il fatto che stiamo comunque parlando delle stesse aziende che il problema hanno contribuito a crearlo; un tentativo di greenwashing digitale in fortissimo odore di capitalismo etico.

Se tutto questo non bastasse, la questione si complica ancora pensando che la diretta conseguenza della profilazione a scopo commerciale potrebbe essere (ed è già stata in diverse situazioni) la scelta di raccogliere i dati per mappare politicamente e socialmente la popolazione, con la possibilità di influire direttamente sulle dinamiche di voto (e quindi sulla stessa tenuta democratica) di un Paese, come è successo per il celeberrimo caso di Cambridge Analytica, o ancora con chiari scopi propagandistici – la Bestia nostrana insegna. Il lato socio-politico della datificazione può assumere risvolti inquietanti, di cui parleremo approfonditamente nel prossimo episodio.

Per approfondire su cookies e data broker:

- Hello World: Being Human in the Age of Algorithms (2018), Hannah Fry, capitolo I Dati. Edito in Italia da Bollati Boringhieri.