In un Paese da quasi un miliardo e mezzo di abitanti, dove lo spirituale e il simbolico sono strettamente legati alla terra, alla vita e alla morte, un piccolo uomo – prima studente in Inghilterra e poi avvocato in Sud Africa – ha cambiato le sorti di un intero subcontinente più di qualsiasi maharaja o di qualunque conquistatore straniero vi fosse mai giunto.

In India i lebbrosi erano tanti quanti gli abitanti della Svizzera,

i sacerdoti quanti i cittadini del Belgio, i mendicanti avrebbero potuto popolare l’intera Olanda; c’erano inoltre quindici milioni di sadhu,

venti milioni di aborigeni, di cui alcuni gruppi, come i naga, tuttora dediti alla caccia alle teste. Si contavano nove milioni di bambini al di sotto

dei quindici anni già sposati o vedovi. Oltre dieci milioni di indiani conducevano una vita seminomade, passando di villaggio in villaggio

ed esercitando di padre in figlio il mestiere della rispettiva casta: incantatori di serpenti, indovini, zingari, giocolieri, rabdomanti, maghi, funamboli, erboristi. Ogni giorno nascevano trentottomila bambini,

un quarto dei quali destinati a morire prima dei cinque anni.[Dominique Lapierre, Stanotte la libertà, ed. il Saggiatore, 2011]

L’influenza che ha lasciato il Mahatma Gandhi in India è ancora molto forte. Ogni indiano ama raccontare ai turisti che il proprio fiume o lago sacro o il proprio tempio di riferimento conserva un passaggio sulla terra della Grande Anima. Ecco perché rintracciare il luogo in cui riposano le sue ceneri è impresa ardua. Dopo la cerimonia con la pira funebre, si sarebbero dovute spargere nel Gange, come vuole la tradizione mortuaria indù per onorare le divinità. La famiglia Gandhi decise però di disperderne solo una parte nel sacro fiume e di inviarne in dono il resto, custodito in parte da amici stretti del Mahatma e in parte nei mausolei di “Bapu Bhawan” (“Bapu”, padre, veniva definito Gandhi) perché la popolazione potesse rendergli omaggio. Probabile quindi che non siamo a conoscenza di tutti i riposi terreni del Mahatma.

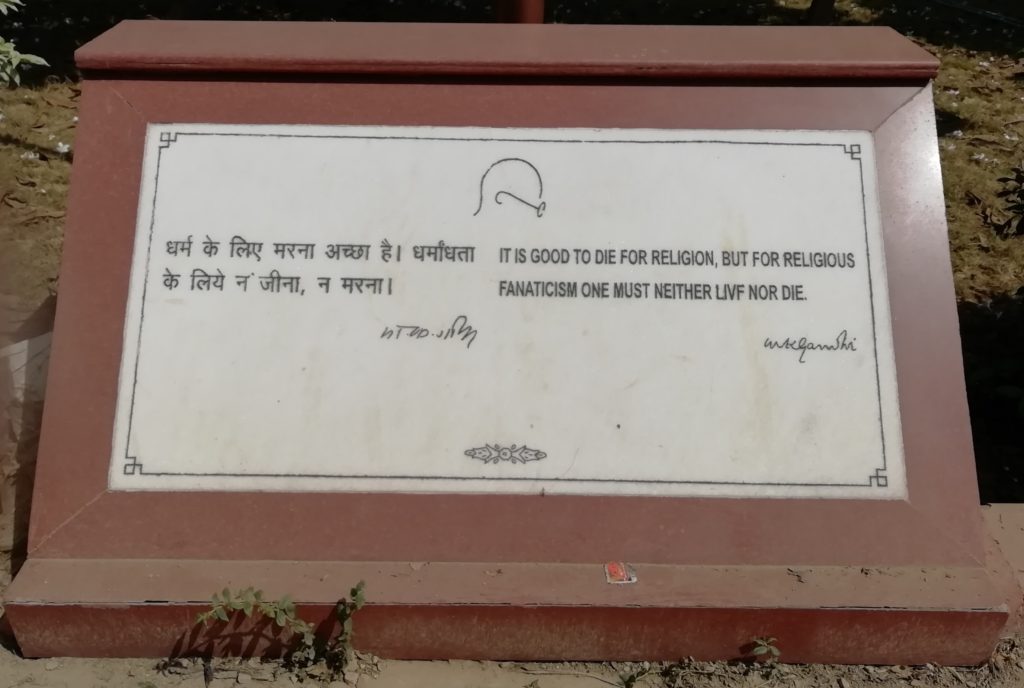

Ma la sua eredità lascia aperte ancora molte discussioni nella popolazione. In Madhya Pradesh, regione centrale dell’India, in occasione del 150esimo anniversario dalla sua nascita, nell’ottobre 2019, degli ignoti hanno imbrattato la foto posizionata su un altare che ne custodiva le ceneri e ne hanno rubato i resti.

Il Mahatma Gandhi divenne celebre per essere stato il padre del movimento della satyagraha, la non violenza, un’ideale di resistenza all’oppressione dei potenti elaborato durante la sua detenzione nelle carceri sudafricane. Imprigionato perché si era rifiutato di spostarsi dalla prima alla terza classe del treno, come disposto dalla legge discriminatoria su base razziale allora in vigore. Sarà lo stesso Gandhi a raccontare che l’idea gli nacque leggendo il Vangelo e La disobbedienza civile di Henry Thoreau, due libri tanto diversi quanto complementari.

Il suo esempio sarà fondamentale per il mantenimento della pace a Calcutta durante la transizione dell’India da colonia dell’Impero di Sua Maestà a stato indipendente, quale divenne ufficialmente nella notte del 15 agosto 1947. Il primo leader del Pakistan Jinnah fu irremovibile nel dare vita alla prima repubblica islamica del mondo, dividendo il subcontinente in due paesi indipendenti e rivali acerrimi tra loro. Nella regione di confine del Punjab si scatenò una delle guerre più sanguinose della storia, ma era l’intera India a essere una polveriera. Mentre Lord Mountbatten – ultimo viceré britannico delle Indie – era incaricato di guidare il passaggio di consegne con Jinnah e Nehru – il primo ministro della Repubblica indiana e capo del Congresso- Gandhi attraversò il paese in treno per diffondere il suo messaggio di pace, invitando indù, musulmani e sikh – altra grande confessione del subcontinente – a deporre le armi e le ostilità.

A meno di un anno dall’indipendenza, però, il 30 gennaio 1948, la vita del “fachiro seminudo” – come lo definiva Winston Churchill – venne spezzata dal colpo di pistola di Nathuram Godse, un estremista indù appartenente al gruppo Mahasabha, durante la sua preghiera ecumenica delle 17.00 a Birla House. Godse ammise di non avergli perdonato il “tradimento” del Bharat, lo spirito dell’India vedica, concedendo alle caste basse e ai musulmani pari dignità e potere. Insomma, l’indipendenza e la repentina separazione della colonia in due stati non poteva essere perdonato tanto facilmente.

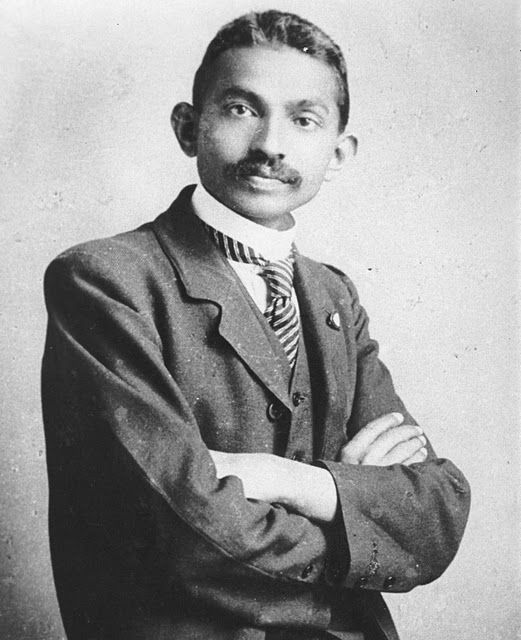

La maggior parte di noi, sentendo parlare di Gandhi, penserà immediatamente a una delle immagini più famose del Mahatma. D’altronde, Google non mente. Nella prima pagina di ricerca per immagini, seppur con tagli diversi, compare quasi sempre la stessa fotografia.

Nello stock dell’agenzia GettyImages ci sono migliaia di foto che ritraggono Gandhi, alcune sorprendenti, ma questa, nella sua semplicità, è diventata un’icona. Forse perché parla di lui più delle altre, rappresentandolo nella sua essenza. Senza nulla intorno, nella sua veste bianca, con un sorriso incerto e le mani raccolte sul ventre. Quelle mani che erano il simbolo stesso del suo impegno, del lavoro all’arcolaio, a suo dire, la vera via di liberazione per i milioni di indiani che vivano sotto la soglia di povertà.

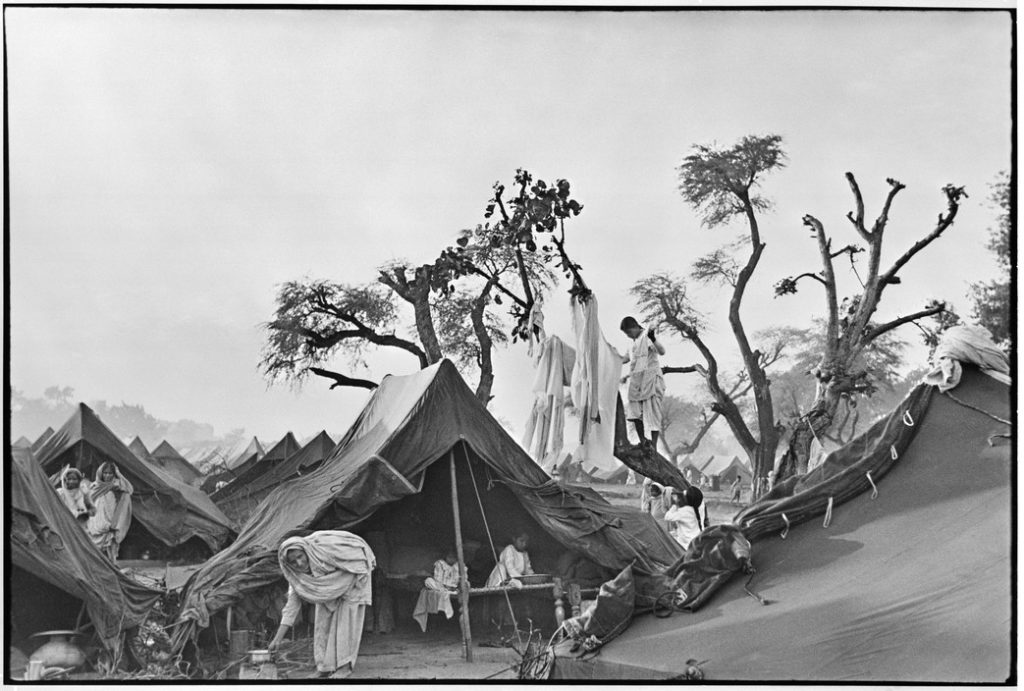

In un mondo in cui il messaggio di pace e non violenza di Gandhi, in grado di portare all’indipendenza il subcontinente indiano, risulta ancora potentissimo, più che il ritratto di un mite anziano in veste bianca colpiscono gli scatti di Henri Cartier-Bresson. Uno tra i fotografi per antonomasia – fondatore insieme a Capa, Seymour, Rodger e Vandivert della storica agenzia Magnum – nel 1947 decise di andare in India, spinto proprio da Robert Capa, che insisteva sul fatto che l’amico dovesse avvicinarsi al fotogiornalismo, rinnovando così il suo stile del momento decisivo, della composizione studiata e ricercata, dell’equilibrio perfetto in ogni fotografia.

Alla ricerca dell’essenza dell’India, Cartier-Bresson diede vita ad un vasto progetto documentario. Immortalò la vita dei profughi figli dell’indipendenza: da una parte gli indù e i sikh che dovettero abbandonare le loro terre annesse al Pakistan; e dall’altra i musulmani che, abbandonando il Punjab, si diressero verso la loro nuova patria islamica. Un esodo intrapreso in entrambe le direzioni da milioni di sfollati e costato tantissimo in termini di vite umane.

Nel 1948 il celebre fotografo francese incontrò Gandhi, ottenendo il permesso di seguirlo e fotografarlo per alcuni giorni. Queste immagini denotano come Cartier-Bresson si fosse immerso completamente nella storia, intenzionato a cercare di immortalare un momento importante, decisivo. Alla base della nascita della Magnum sta il concetto di “espressione formale duplice”, l’abbandono della composizione maniacale per lasciare spazio a uno stile fotografico più giornalistico con una narrazione più vicina allo storytelling.

L’abilità del grande reporter sta nel cogliere il momento, trovandosi ad essere testimone di grandi avvenimenti che cambiano la storia. Cartier-Bresson scattò queste immagini il giorno prima dell’assassinio di Gandhi a New Delhi, raccontando, con l’occhio del fotoreporter, gli ultimi istanti di vita del Mahatma e l’emozione di un milione di persone recatesi al suo funerale.

Da questi scatti, emerge la capacità dell’autore di catturare momenti simbolici. Il suo sguardo incontra quello di una folla intera turbata, accalcata, che attende paziente di poter dare un ultimo saluto al Mahatma. Cartier-Bresson è unico nel descrivere la contrizione di un solo uomo, e quella di una folla immensa, con la stessa intensità e la stessa sensibilità.

Le parole di Nehru all’annunciare la morte del Mahatma spiegarono per bene il vuoto lasciato dalla sua morte:

«Amici e compagni, la luce è partita dalle nostre vite e c’è oscurità dappertutto, e non so bene cosa dirvi o come dirvelo. Il nostro beneamato leader Bapu, come lo chiamavamo, il Padre della nazione, non c’è più. Forse mi sbaglio a dirlo, nondimeno non lo vedremo più come l’abbiamo visto durante questi anni, non correremo più da lui per un consiglio o per cercare consolazione e questo è un terribile colpo, non solo per me ma per milioni e milioni in questa nazione»

Queste foto ci lasciano un ricordo e una sensazione dello straziante immaginario delle persone accorse a un funerale. Per il culto indù dei defunti non esiste un luogo fisico singolo che ne accolga i resti, eppure il fiume che ha ospitato le sue ceneri è la metafora perfetta del fiume di persone che l’ha accompagnato alla pira. Certi corpi continuano a comunicare la propria grandezza anche se dispersi nel vento.

Forse il motivo per cui a ogni indiano piace raccontare come il proprio fiume sacro o tempio contenga una parte delle ceneri della Grande Anima sta proprio nella capacità di questo piccolo uomo di raggiungere il cuore di ogni singolo connazionale e per la sua capacità di continuare a parlare a ognuno di noi.