L’ipertrofia intellettualistica che attraversa la critica e la produzione dell’arte contemporanea è ormai cosa ben nota, è un cliché logoro che porta su di sé grotteschi tratti fantozziani. Siamo tutti ben educati a questo meccanismo di sovraesposizione a sedicenti contenuti artistici che ha ormai trasceso i confini del criticismo, arrivando a contaminare, per esempio, le etichette dei vini, che si tramutano così da bevande a “esperienze irripetibili”. La cosmesi ridonda motti esistenzialistici “perché io valgo” ed è ormai difficile entrare in una qualsiasi pizzeria senza subire una lectio magistralis sull’origine romanzesca dell’avita bufala campana. Capita però che, prescindendo dal verboso cameriere, quella mozzarella sia buonissima: il segreto è addentarla prima che venga raffreddata dall’alito pretenzioso e mefitico dell’esegesi.

L’arte contemporanea ha tentato di riorganizzare l’apparato estetico occidentale: ha dovuto sviluppare nuove categorie, nuove metodologie espressive. Chi è culturalmente escluso da questa nuova tavolozza concettuale fatica ad entrare in questo nuovo (ma ormai classico) orizzonte artistico. Il Novecento, se si esclude un pugno di artisti, ha precluso la possibilità di rimanere a bocca aperta dinnanzi alla capacità formale, alla bellezza artigianale delle opere d’arte. Si è così dovuto avvalere della critica per giustificare la qualità di molte sue opere. Eppure, alcune opere della contemporaneità, nonostante siano state cullate da intellettualismi elitari, riescono a bucare il velo della critica e a scatenare una spontanea emozione anche nel fruitore meno esperto. Quando questo avviene, siamo dinnanzi all’opera d’arte assoluta, alla buona mozzarella. Si tratta di un fenomeno estetico di enorme interesse, perché sembrerebbe posare su un paradosso: come può un’opera, che è nata nel concetto, che prescinde dalla categoria estetica della bellezza, emozionare chi non possiede quel concetto?

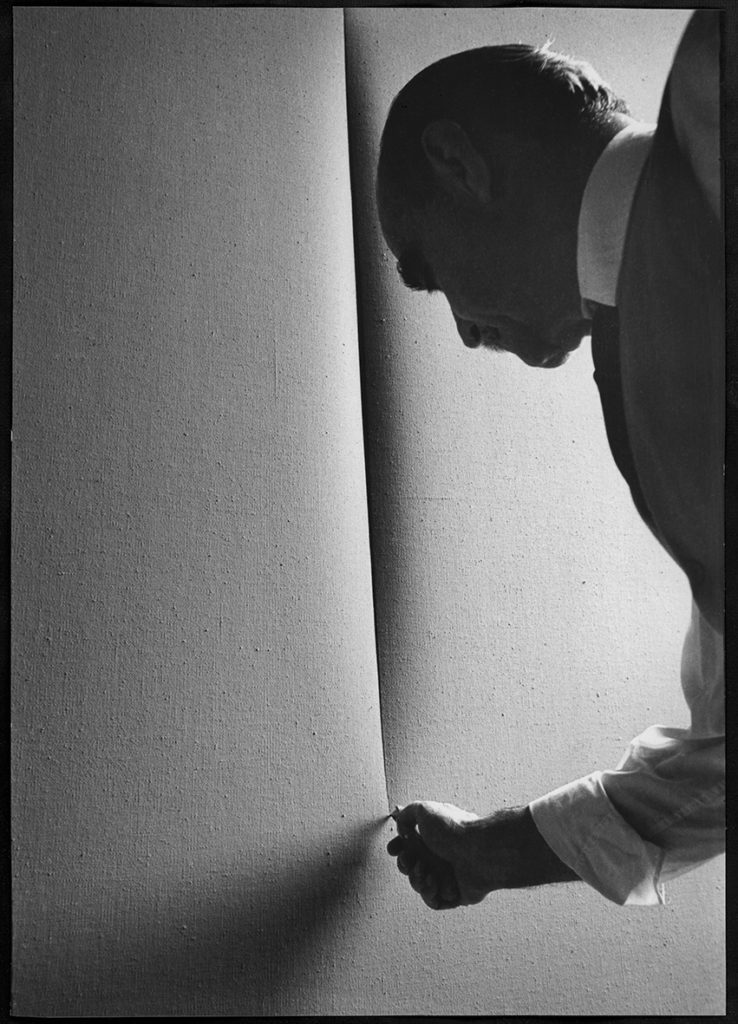

Se si sfoglia il Manifiesto Blanco, steso da Lucio Fontana nel 1946 in Argentina, ci si trova immersi in una serie di precetti intellettuali, vicini alle istanze letterarie del modernismo, che si snodano intorno a tensioni assolute, analizzate programmaticamente con un metodo pseudo-filosofico. Leggiamo ad esempio:

“Concepiamo la sintesi come una somma di elementi fisici: colore, suono, movimento, tempo, spazio, la quale integri una unità fisico-psichica. Colore, l’elemento dello spazio, suono, l’elemento del tempo, il movimento che si sviluppa nel tempo e nello spazio, sono le forme fondamentali dell’arte nuova, che contiene le quattro dimensioni dell’esistenza. Tempo e spazio. La nuova arte richiede la funzione di tutte le energie dell’uomo, nella creazione e nell’interpretazione. L’essere si manifesta integralmente, con la pienezza della sua vitalità”.

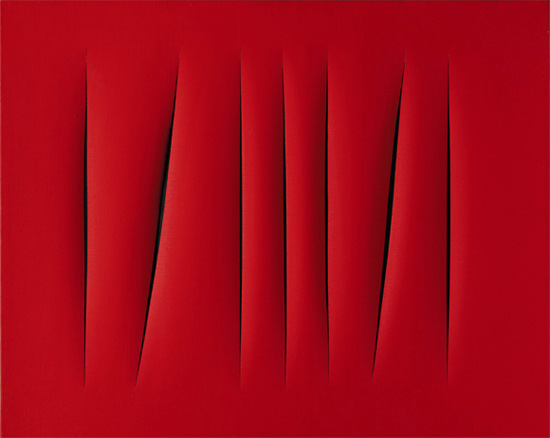

L’esigenza di una sintesi artistica atta a riarmonizzare per via sintetica le diverse tensioni anatomico-percettive dell’artista e del fruitore, si esprime attraverso un lessico semplice, forse ingenuo nella trattazione, che però dichiara, all’occhio specialistico, una concezione programmatica di ciò che l’arte dovrà – e dovrebbe – essere. Sarebbe ingenuo credere che queste istanze possano essere nitide all’occhio dell’inesperto fruitore dei tagli: chi ha letto sa, chi ha letto può emozionarsi nel percepire in una tela tagliata il superamento del piano orizzontale della tela, della traccia temporale lasciata dal filo della lametta. Ma chi non ha letto, chi non sa che cosa sia il modernismo, o chi non ha il lessico per comprendere in che cosa consista una sintesi fisico-psichica della percezione e dei suoi a priori, cosa intuisce? Cosa vede e, soprattutto, perché lo vede?

Qui qualche risposta, per una volta, è arrivata dal fantomatico mondo delle neuroscienze speculative, applicate al fortunatissimo ambito della neuro-estetica. È un campo di studi che se la mena parecchio, che cerca di ricondurre – e quindi di ridurre – concetti come l’empatia alle reazioni dei famigerati neuroni specchio. Gallese e i suoi nel 2012 hanno analizzato le risposte neuronali di alcuni fruitori, alcuni culturalmente ben strutturati, altri meno (questi non sapevano nemmeno chi fosse Fontana) e hanno scoperto che le reazioni, da un punto di vista neuronale, erano pressoché equivalenti. Al centro di tutto c’era un taglio, una linea, capaci di scatenare una reazione, detta da loro empatica nel fruitore. Gli studi si sono poi spinti più avanti, in opere che potremmo definire minori, e che hanno trovato una correlazione tra il taglio della tela e un taglio cutaneo, in una ferita, paragonata all’occidentalissima stimmate, o al taglio lasciato dal colpo di lancia nel costato di Cristo, un pezzo da novanta dell’iconologia sacra.

Questi studi tendono forse al riduzionismo, alla serrata quantificazione di variabili percettive ed estetiche incommensurabili, ma, in questo caso, sanno darci un ottimo indirizzo interpretativo. La riconformazione dello spazio e del tempo, evocata dal Manifesto blanco, si trasforma nel superamento della tela, nella dialettica tra esterno e interno, tipica della ferita. L’occhio è invitato ad entrare, perché la lacerazione promette un oltre, un invisibile. Il fruitore assume lo sguardo del patologo che traccia con il bisturi il suo segno sul cadavere appiattito sopra al tavolo operatorio. La ferita si dischiude in un taglio, in un taglio inciso ed evocato su una tela, invece che su un corpo: l’esigenza di guardare oltre, di guardare dentro, diviene la vera e propria tensione estetica, capace di prescindere dai manifesti e dalle esegesi.

I tagli di Fontana possono essere così considerati segni transculturali capaci di trasmettere, con enorme maestria, l’apparato teorico e intellettuale che li ha generati, ma da cui non dipendono.

Una mozzarella ottima, peccato per il cameriere.