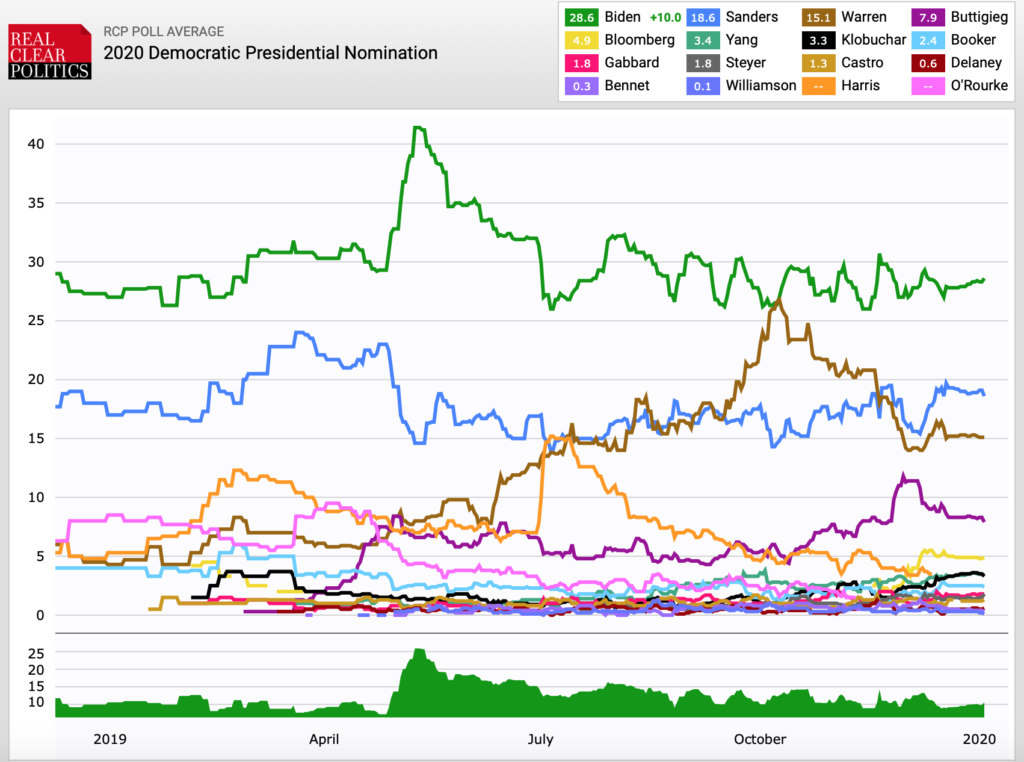

Con il ritiro – notizia di ieri– di Julian Castro, sono rimasti in 14 a contendersi la nomination democratica alla Casa Bianca a un mese dall’effettivo avvio dei caucus*. Solo cinque di loro hanno in realtà chance concrete di sfidare il presidente uscente Donald Trump alle elezioni del prossimo 3 novembre e, volendo assottigliare ulteriormente la rosa dei papabili, sono in pochi a pensare che la candidatura possa ricadere su nomi diversi da quelli dell’ex vice di Obama Joe Biden, del senatore del Vermont Bernie Sanders e di quella del Massachusetts Elizabeth Warren. Unici stabilmente in doppia cifra nei sondaggi, i tre sono seguiti a gran distanza da due outsider, diversi tra loro ma accomunati dalle esigue speranze di strappare la nomination: si tratta di Pete Buttigieg, 38enne sindaco di una piccola città dell’Indiana, e del 78enne magnate della finanza ed ex primo cittadino di New York Michael Bloomberg.

Come si vota

Quando sentiamo parlare di primarie noi europei pensiamo a una consultazione interna a un partito o a una coalizione per la scelta di un segretario o di un candidato. Consultazioni in cui gli iscritti o i simpatizzanti sono chiamati a esprimere direttamente il proprio voto nell’arco di una sola giornata e sull’intero territorio interessato. Scordatevi tutto ciò: negli Stati Uniti le primarie sono semi-dirette (come d’altronde anche le presidenziali), durano circa quattro mesi e avvengono su base statale e con modalità diverse da stato a stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno dei 50 stati eleggerà un certo numero di delegati alla Convention di luglio a Milwaukee, quella cioè che incoronerà ufficialmente il candidato democratico alla Casa Bianca. E che ogni stato lo farà seguendo tempi e regole propri: s’inizia tra un mese in Iowa e si finisce il 6 giugno prossimo alle Isole Vergini Americane.

In 45 dei 50 stati si tratta di vere e proprie primaries, che possono essere aperte solo a chi figura nei registri del partito (closed) o a chiunque sia interessato (open). Nei restanti cinque stati hanno invece luogo i caucus*: assemblee, formali o informali, riservate a membri e sostenitori del partito, una sorta di riunione distrettuale degli attivisti locali. In Iowa, primo stato in cui si vota e per questo assai più rilevante di quanto si possa credere, si tratta a tutti gli effetti di gruppi di discussione: “riunioni del vicinato” che si svolgono all’interno di chiese, palestre, sale congressi o anche abitazioni private, generalmente per alzata di mano. Qui si eleggono i delegati da inviare alle riunioni di contea, che a loro volta sceglieranno i delegati per le assemblee di stato, in cui si designeranno i rappresentanti per la Convention. Un sistema cervellotico ma molto più facile da “controllare” per il partito.

Come si contano i voti

Fin qui il metodo, tutt’altro che semplice, di voto. Ma, se possibile, ancora più complessa è l’operazione di conteggio dei suffragi. In palio ci sono ben 3.979 delegati: dai 18 del Wyoming ai 551 della California. Per essere certi di poter sfidare Trump a novembre ne serviranno 1.990. In caso non si raggiunga la soglia entrano in gioco 771 “superdelegati” (notabili scelti dal partito), chiamati a dirimere l’eventuale stallo che si avrebbe in caso di contested convention: una convention cioè che anziché essere l’occasione in cui presentare all’America e al mondo il candidato alla Casa Bianca si trasforma in una resa dei conti interna al partito. Uno scenario disastroso mai verificatosi finora, anche se nel 2008 lo sfidante di Hillary Clinton Barack Obama riuscì a superare la soglia magica solo in occasione degli ultimi appuntamenti elettorali. Ma come vengono assegnati i singoli delegati statali?

Al contrario di quanto accade nelle primarie repubblicane dove vige quasi ovunque la regola del first past the post (maggioritario secco), quelle del Partito Democratico prevedono nella maggior parte dei casi una ripartizione proporzionale dei consensi. Il che non comporta particolari problemi se, come accaduto quattro anni fa, la sfida si trasforma presto in un duello ma potrebbe complicare le cose in caso contrario. Dopo due stati piccoli e molto “bianchi” come Iowa e New Hampshire (meno di 5 milioni di abitanti in due e una presenza “Wasp” superiore al 90%), ci si sposterà prima in Nevada e poi in South Carolina, primo banco di prova per testare le ambizioni dei candidati nei confronti dell’elettorato afro-americano. La speranza del partito è che già prima del Super Tuesday del 3 marzo, quando gli stati chiamati al voto saranno quattordici, la lista dei pretendenti si sia ridotta all’osso.

I candidati

Come detto, dei 27 candidati iniziali sono rimasti in 14. Di questi non fa più parte la senatrice della California Kamala Harris, ritiratasi lo scorso 3 dicembre dopo essere stata considerata per qualche mese una delle avversarie più quotate del super-favorito Biden. Qualche giorno prima del ritiro di Harris (avvenuto a poche ore dalla chiusura dei termini per presentarsi alle primarie in California, dove un’eventuale sconfitta avrebbe danneggiato la sua immagine in vista di una ricandidatura al Senato nel 2022), ha invece rotto gli indugi Michael Bloomberg. Tra gli uomini più ricchi del mondo e con ben 11 anni di esperienza come sindaco di New York, Bloomberg rischia però di pagare la discesa in campo tardiva che non gli consentirà di correre in alcuni stati – New Hampshire in primis -oltre al sovraffollamento del campo moderato, dove Biden e Buttigieg gli sono avanti nei sondaggi.

E proprio Buttigieg, quarto nelle intenzioni di voto a livello nazionale, è dato ancora come favorito sia in Iowa sia in New Hampshire. Due stati, come detto, con un elettorato in prevalenza bianco e moderato e quindi poco rappresentativi dell’intera società americana ma per l’appunto i primi in cui si vota e quindi capaci di dare uno slancio anche decisivo in vista della nomination. Se il giovane sindaco resta però comunque un outsider, altrettanto non si può dire di Joe Biden, su cui – inutile nasconderlo – punta forte l’intero establishment del partito. Esperto, competente, affabile e soprattutto eleggibile: Trump è talmente sgradito agli elettori democratici che molti di loro, dovendo indicare la caratteristica indispensabile per lo sfidante, mettono al primo posto la capacità di attrarre l’elettorato moderato o indipendente. Dote su cui né Sanders né Warren possono contare.

Su temi come la riforma sanitaria, in realtà, la senatrice del Massachussetts di recente ha fatto marcia indietro, lasciando il solo Sanders a difendere la misura volta a garantire una copertura medica universale e gratuita sul modello europeo e tentando così di porsi come alternativa credibile a Biden e Buttigieg. L’anziano senatore del Vermont dal canto suo può contare su uno zoccolo duro assai affidabile di sostenitori, in gran parte giovani, bianchi e molto “di sinistra”, ma fatica ad allargare il proprio bacino elettorale. Nonostante questo, nell’ultimo mese la sua campagna ha ricevuto nuova linfa (anche e soprattutto a livello finanziario, aspetto tutt’altro che secondario in una campagna elettorale che dura quasi un anno e mezzo) e ora sogna di poter ripetere l’exploit di quattro anni fa. Anche allora il suo piatto forte fu l’estraneità all’establishment: staremo a vedere se stavolta sarà premiato.