Solo i morti hanno visto la fine della guerra

[George Santayana, Soliliquies in England]

No, questa citazione non compare in nessuna opera di Platone. Il generale Douglas MacArthur la citò male in un discorso d’addio ai cadetti dell’Accademia di West Point e con questa erronea attribuzione Ridley Scott aprì il suo Black Hawk Down. Tant’è.

Non è la prima volta che i curdi subiscono un’offensiva da parte dell’esercito turco. Il 20 gennaio 2018 prese il via l’Operazione Ramoscello d’Ulivo. Dopo 57 giorni di scontri e circa 5 mila morti – sulla cifra complessiva, non sulla loro ripartizione, concordano sia la Turchia che l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani (Sohr) – le forze armate turche hanno preso il controllo del territorio di confine del distretto di Afrin, nel nord-ovest della Siria, precedentemente occupato dallo YPG curdo, l’ala armata del Sistema Federale Democratico della Siria del Nord (Rojava).

A ben guardare, Ramoscello d’Ulivo è stata la quarta operazione turca nel territorio del Rojava siriano, dopo l’Operazione Shah Eufrate (2015), l’Operazione Scudo dell’Eufrate (2016-17) e le Operazioni nel Governatorato di Idlib (2017-18).

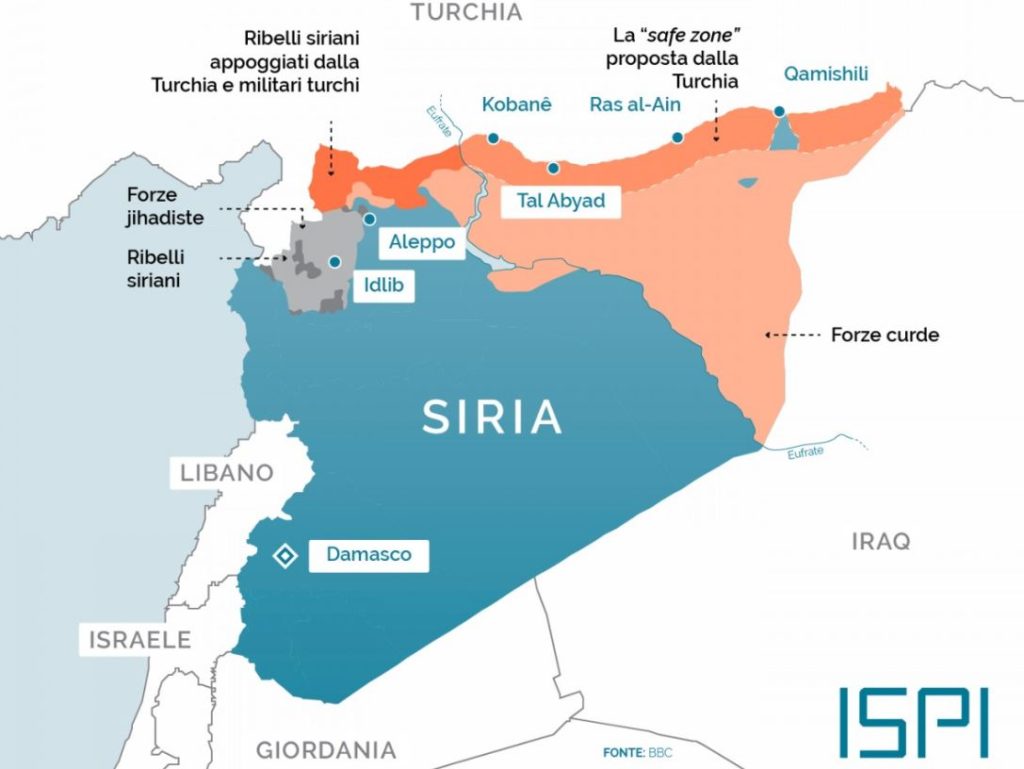

A queste se n’è da poco aggiunta una quinta: l’Operazione Sorgente di Pace. Il 6 ottobre scorso, dopo una telefonata con Erdoğan, Trump annuncia il ritiro della truppe Usa dal nord della Siria. Tre giorni dopo il presidente turco dà il via all’operazione che ha l’obiettivo di creare una “zona sicura” – lunga quasi 500 km e profonda 30 – in cui trasferire i profughi siriani che vivono in Turchia. Dopo nove giorni di scontri, il 17 ottobre si è giunti, con la mediazione americana, a un cessate il fuoco temporaneo, reso poi definitivo dal memorandum russo-turco cinque giorni dopo.

Tutte operazioni militari – dal nome spesso surreale – che da un lato s’inseriscono nel più ampio conflitto curdo-turco in corso dal 1978 tra PKK e Turchia, costato più di 50.000 vite (10.000 turchi e 40.000 curdi) e dall’altro rappresentano un corollario della Guerra civile siriana che prosegue dal 2011. Una tragedia che in otto anni ha causato 500mila vittime, 6 milioni di profughi interni e 5 milioni di rifugiati all’estero. Quasi quattro dei quali in Turchia, a dimostrazione del fatto che entrambe le parti in gioco sono ampiamente coinvolte nel conflitto siriano: mentre il 13 ottobre Washington ufficializzava il ritiro di tutte le sue truppe, infatti, le forze curde annunciavano di aver raggiunto un accordo con il governo siriano per ricevere sostegno militare contro i turchi, nonostante l’Ypg abbia combattuto il regime di Assad fin dall’inizio del conflitto.

Le recenti evoluzioni della guerra in Siria propongono sviluppi a tratti paradossali, per cui la Turchia avvia «un’operazione anti-terrorismo» contro i principali attori della lotta all’Isis – come testimoniano i circa 13 mila jihadisti e familiari detenuti nelle prigioni curde – per giunta finalizzata a creare una «safe zone» in cui «ricollocare» i profughi siriani, causando così migliaia di transfughi tra i curdi; l’altro paradosso riguarda l’atavica speranza del popolo curdo di trovare un sostegno nel proprio disegno d’indipendenza: da ultimo il nemico Assad, tra le braccia del quale si sono lanciati per «difendere la propria autonomia», col rischio di allungare l’elenco storico dei tradimenti subiti. L’amico di oggi diventa il carnefice di domani.

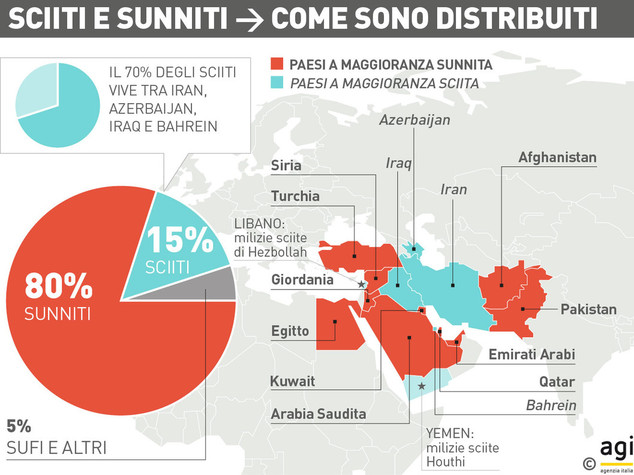

La causa profonda del conflitto che ha segnato il decennio (dopo quelli in Iraq e Afghanistan che avevano sconvolto l’inizio del millennio) è l’acuirsi della storica frattura interna al mondo islamico: quella tra sunniti e sciiti. A questa vera e propria “Guerra civile del Medio oriente” partecipano con diverse sfumature di intensità tutti gli attori presenti nella regione, cui si aggiungono con un diverso gradiente di coinvolgimento tutte e tre le potenze globali: la stessa Cina, infatti, nel 2017 ha stabilito la sua prima base militare estera a Gibuti, nel Golfo di Aden, proprio dirimpetto allo Yemen, dove dal 2015 imperversa un’altra sanguinosa guerra civile. Anche questa combattuta, nemmeno troppo velatamente, per procura da Iran e Arabia Saudita. Anche qui, dunque, sciiti contro sunniti.

Lo sciismo è il principale ramo minoritario dell’Islam. Si rifa all’autorità di Ali, cugino e genero di Maometto, che alla sua morte ne rivendicò l’eredità, in contrasto con chi invece riteneva che a guidare la Umma (“comunità”) dei credenti dovesse essere una figura vicina al Profeta, l’amico Abu Bakr. Gli sciiti sono maggioranza in Iran, Iraq, Azerbaijan e Bahrein e costituiscono una significativa minoranza in Libano e Yemen.

Se il 1978 è l’anno del riacutizzarsi della questione curda in Turchia, il 1979 segna lo spartiacque delle relazioni diplomatiche della regione. Con il trionfo della Rivoluzione islamica dell’ayatollah Khomeini, la Persia da storico alleato Usa diventa una vera e propria spina nel fianco degli interessi occidentali in Medio oriente. In Iran vive più di un terzo dell’intera comunità sciita del mondo, che guarda a Teheran come guida politica prima ancora che religiosa. Mezzaluna sciita è definita quella striscia di terra che dalle propaggini più orientali dell’Iran arriva fino al Mediterraneo, attraverso l’Iraq di Mahdi, la Siria di Assad e il Libano di Hezbollah. In Iraq gli sciiti, pur essendo maggioranza nel paese, hanno subito – al pari dei curdi – 25 anni di repressione da parte del partito Baath di Saddam Hussein, mentre in Siria da mezzo secolo avviene esattamente il contrario, con gli Assad, sciiti alauiti, a governare un Paese a maggioranza sunnita.

È proprio per spezzare questa mezzaluna, rafforzatasi nell’ultimo ventennio con la caduta di Saddam in Iraq, l’ascesa di Hezbollah in Libano e da ultima la resilienza stessa di Assad, che le potenze sunnite della regione (Turchia e Arabia Saudita su tutte) hanno sostenuto e finanziato qualsiasi gruppo armato ostile al regime siriano, non da ultimo il sedicente Stato islamico. A complicare ulteriormente lo scenario si aggiungono profonde divergenze politiche anche all’interno del fronte sunnita – ben esemplificate dall’embargo imposto nel 2017 al Qatar da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto – senza dimenticare l’eterna questione israeliana. Nonostante nell’intero Medio oriente solo Egitto e Giordania riconoscano lo Stato ebraico e nonostante le quattro guerre combattute dalla Lega araba contro il nemico israeliano, Tel Aviv non si è mai trovata così vicina a Riyad e Dubai, in chiave anti-iraniana. L’ennesimo paradosso: il nemico di sempre può diventare tuo amico.

La guerra del tutti contro tutti tra attori regionali fa da sempre il gioco delle superpotenze globali: dal 1945, in una carrellata infinita di guerre combattute “per procura” (proxy wars), Usa e Urss/Russia si sono contesi anche qui le sfere d’influenza. Unici punti fermi sono l’appartenenza di Israele e Arabia Saudita al campo americano e la protezione garantita dai russi al mondo sciita. Dopo 15 anni di «guerre interminabili e insensate», il presidente Trump ha deciso per un graduale ma spiccio ritiro del “gendarme” Usa dallo scacchiere mediorientale. Un’occasione troppo ghiotta per Vladimir Putin che, a partire dalla fine del 2016, ha messo in moto una silenziosa ma avvolgente manovra diplomatica che ha portato a far vacillare la decennale vicinanza turca alla Nato. Con il cosiddetto Astana Processus, infatti, il presidente russo si è intestato il ruolo di arbitro nella risoluzione del conflitto siriano. Ruolo ribadito con il patto siglato una settimana fa a Sochi.