Se si stilasse una classifica sugli argomenti su cui da sempre si sprecano le ironie degli italiani, la caducità dei governi occuperebbe senz’altro il podio. Non che si tratti di sarcasmo ingiustificato, sia chiaro: la durata media un governo in Italia dal 1948 a oggi non supera i 13 mesi. E pensare che – grazie soprattutto ai governi Berlusconi e Renzi – si tratta di una media in crescita, visto che un esecutivo della cosiddetta Prima Repubblica aveva un’aspettativa di vita inferiore agli 11 mesi. Tutti altri numeri però si ottengono calcolando la durata media di una legislatura: 4 anni abbondanti, con ben nove legislature su 17 giunte a conclusione naturale. Un trend di sorprendente longevità confermato anche dalle ultime vicende politiche, con le nuove elezioni prima minacciate, poi date praticamente per certe e infine scongiurate da un’audace manovra parlamentare. Tutto il contrario di quanto accade in una delle democrazie europee più simili alla nostra per sistema elettorale e architettura istituzionale, la Spagna. Laggiù la durata di una legislatura di fatto coincide con quella dei governi (3 anni circa la media di entrambe) ma, come dimostrano i fatti dell’ultimo quinquennio, non si fanno troppi problemi a sciogliere anzitempo le Camere. E di contro se ne fanno molti a trovare accordi di coalizione.

Fino al 2014 la giovane democrazia spagnola, al netto delle sempre attuali e spinose questioni regionali (su tutte quella catalana), era da molti indicata come modello tutto sommato riuscito di bipolarismo e alternanza. Le elezioni del novembre 2011 avevano sancito una netta vittoria del Partido Popular di Mariano Rajoy che in quell’occasione era riuscito perfino a tingere per la prima volta di blu l’Andalusia, storica roccaforte socialista. Il Psoe, guidato da Alfredo Pérez Rubalcaba, si avviava così all’opposizione dopo quasi 8 anni di governo Zapatero. Da allora però nessuno è mai più riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi al Congresso e gli eventi sono precipitati fino all’attuale stallo alla messicana. La fine del bipolarismo in Spagna ha una data ben precisa: 20 dicembre 2015. Quel giorno Mariano Rajoy si addormenta certo che i suoi 4 anni di governo e l’imminente tredicesima convinceranno la maggioranza degli spagnoli a rinnovargli la fiducia e si sveglia invece in un Paese spaccato in quattro: ai 123 seggi del suo Pp e ai 90 del Psoe si affiancano i 40 di Ciudadanos e i 69 di Podemos, il partito fondato l’anno precedente da Pablo Iglesias e figlio del Movimento 15-M (così chiamato dalla data d’inizio delle manifestazioni anti-sistema della primavera 2011). Mai nella storia il Congresso spagnolo era stato così frammentato.

Nei 135 giorni che seguono Rajoy non riesce a raggiungere un accordo per la formazione di un governo e altrettanto vani risultano i tentativi di Iglesias di convincere Sánchez a dar vita a un’alternativa progressista. Uno stallo che costringe Felipe VI a convocare nuove elezioni a inizio estate: il voto del 26 giugno 2016 vede il Partido Popular guadagnare 14 seggi a scapito del Psoe e soprattutto di Ciudadanos che, nel timore di un’ulteriore emorragia, scende finalmente a patti con il Pp. A spianare la strada alla formazione del suo secondo governo sarà però decisiva l’astensione di quasi tutto il Psoe, ormai orfano del suo segretario Pedro Sánchez, spinto alle dimissioni dai deludenti risultati regionali e dalle rivolte interne al partito. Ma sarà proprio Sánchez, tornato a capo del partito con le primarie del maggio successivo, a causarne la caduta con l’ormai nota mozione di “sfiducia costruttiva” espressamente prevista dall’articolo 113 della Costituzione: da un giorno all’altro la Moncloa cambia inquilino e il leader del Psoe si avvia a un esecutivo di minoranza destinato a restare in carica 9 mesi. Fatali questa volta risulteranno i voti contrari dei partiti progressisti catalani che faranno mancare i voti decisivi per l’approvazione della finanziaria.

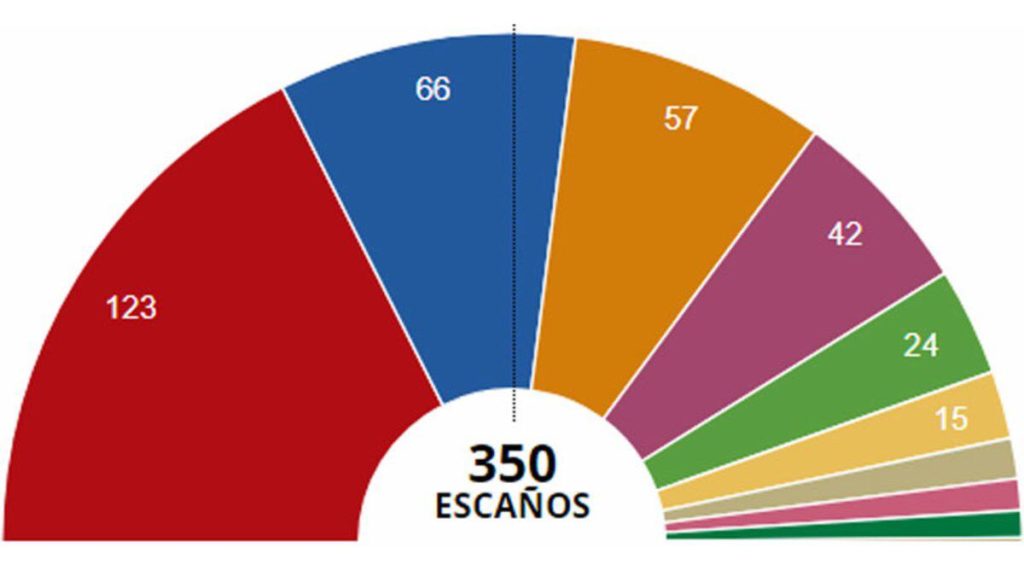

Il 28 aprile 2019, giorno delle terze elezioni in 40 mesi, sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani domina una sola parola: incertidumbre. Difficile sbagliare quando si pronostica incertezza in una situazione del genere: il Psoe torna primo partito dopo 8 anni ma 123 seggi non bastano per governare, nemmeno in caso di un (comunque difficile) accordo con Iglesias. Il Pp crolla al 16%, schiacciato al centro da Ciudadanos e a destra da Vox, la nuova creatura nazionalista nata proprio da una costola dei popolari, che per la prima volta raggiunge la doppia cifra. Numeri che comunque rendono impossibile anche replicare l’esperimento di centro-destra che pochi mesi prima ha estromesso per la prima volta i socialisti dal governo dell’Andalusia. Non potrebbe essere altrimenti in un Paese che sembra aver dimenticato improvvisamente il significato della parola “bipolarismo”: i due partiti che fino al 2014 si erano spartiti più dei due terzi dei consensi ora faticano a rappresentare, sommati, la metà dei votanti. E le altre formazioni in grado di superare il 10% alle elezioni politiche sono ormai stabilmente due se non addirittura tre, quando per quasi 40 anni gli unici a riuscirci (per pochi decimali, peraltro) furono il Partito Comunista nel ‘79 e Sinistra Unita nel ‘96.

Le bordate che i quattro partiti principali si sono scambiati nei cinque mesi trascorsi dalle ultime elezioni sono emblematiche del clima di diffidenza che domina la politica spagnola, che sembra vivere nell’eterna attesa che qualcuno faccia il primo passo e sia il primo a bruciarsi. E così se per il leader di Ciudadanos Alberto Rivera il Psoe flirta pericolosamente con gli indipendentisti catalani e baschi e per Iglesias non ha mai avuto realmente intenzione di negoziare un accordo, Sánchez taccia i due leader rispettivamente di «irresponsabilità»e «dogmatismo». E se per il leader socialista il segretario del Pp Pablo Casado «manca di senso dello Stato», il diretto interessato ne mette in dubbio l’onestà intellettuale accusandolo di avertradito tutti, «da destra a sinistra». Di certo il premier facente funzioni ha fatto molto poco per allontanare l’impressione che il suo obiettivo siano sempre state nuove elezioni. Le ennesime. Elezioni che però, nonostante i sondaggi diano in crescita il Psoe, difficilmente produrranno effetti molto differenti da quelli attuali. Sánchez spera di sfruttare a proprio favore l’effetto-stabilità che nel 2016 fruttò la maggioranza a Rajoy: presentarsi come unico baluardo di governabilità per chiedere agli spagnoli un nuovo mandato, più chiaro e più forte. Tre anni fa, in piena emergenza, funzionò. Oggi che l’emergenza si è fatta normalità chissà.

La crisi dei partiti tradizionali non è certamente un fenomeno confinato alla Spagna: anche escludendo il caso ai limiti del patologico dell’Italia, dalla Francia al Regno Unito passando per la Germania, gli esempi in questo senso si sprecano. A caratterizzare la politica spagnola è semmai l’allergia alle coalizioni di governo, praticamente inevitabili in situazioni di grande frammentazione che non prevedano – come in Francia – correttivi elettorali. La stessa Italia, la cui instabilità dei governi è per l’appunto proverbiale, ha più volte dimostrato di conoscere bene l’arte del compromesso, di cui il rapido succedersi dei governi Conte I e II rappresenta forse l’evoluzione più spericolata. Alla corte di Felipe sembra invece che si considerino le urne l’unico terreno in grado di dirimere le contese: continuare a votare finché non si raggiunge un numero di seggi sufficiente a governare da soli o comunque a scendere a patti da una posizione di forza. Che c’entri la forma di governo che non affida ai parlamentari la prerogativa di eleggere il capo dello Stato (che in Italia si è spesso dimostrato un grande incentivo a tenere in vita la legislatura)? O che sia più banalmente questione di abitudine? Forse noi nati con il pentapartito e cresciuti tra Poli, Ulivi, Case delle Libertà e Unioni il compromesso l’abbiamo nel Dna…